【2018-19 UEFAヨーロッパリーグ】Best32 - レッドブル・ザルツブルク x クラブ・ブルッヘ 2ndLeg マッチレビュー

2019.02.24 written by Daichi Kawano(SPLYZA Inc.)![]()

姉妹クラブであるライプツィヒとの戦いも含めた予選リーグを全勝で終え、決勝トーナメントに駒を進めたザルツブルク。Best32での相手はベルギーの名門、クラブ・ブルッヘ(仏語でブリュージュ、英語でブルージュとかだと思うが、ザルツブルグを”サルツバーグ”と書くのも変なのでここは同様に地元フラマン語表記の”ブルッヘ”で統一することにする。)となった。ベルギーホームで行われたファーストレグは2-1でクラブ・ブルッヘが勝利。なんとかアウェーゴールを持ち帰ることに成功したザルツブルク、状況としてはイーブン。ここからの巻き返しなるか?という感じでセカンドレグが行われることとなった。

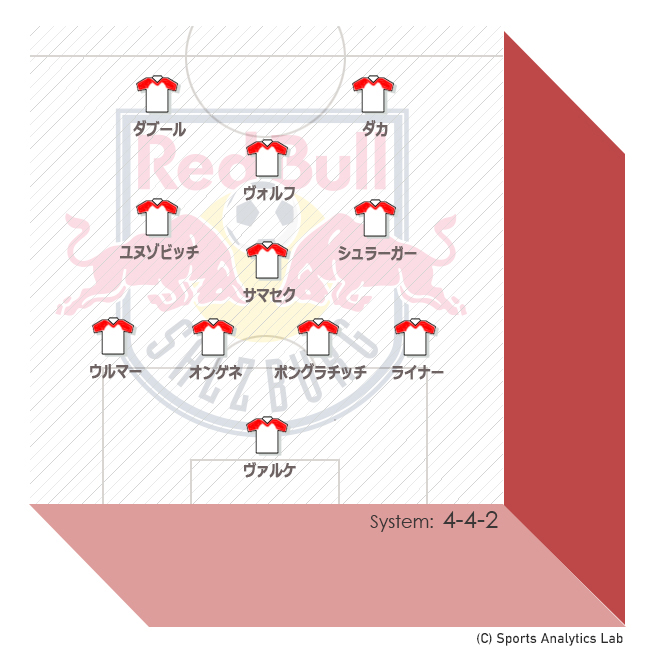

▼レッドブル・ザルツブルク スターティングメンバー

私が寄稿したfootballista11月号にも掲載されている、個人的には「いつもの」陣容である。1st

Legのメンバーから変更となったのは守備の大黒柱&ビルドアップの起点となるモジャモジャ頭でお馴染みアンドレ・ラマーリョから、ドルトムントからレンタル→完全移籍となった規格外のフィジカルモンスター、ジェローム・オンゲネのCBのところ。この21歳の彼だが、はちきれんばかりの脳筋プレーと高度な戦術理解度を併せ持つなかなかのバケモノなのでご存知ない方は是非覚えておいて欲しい。ちなみにまだ知名度が低すぎるためかYoutubeとかにプレー集すらない。あとはFWの「狂気のチェイシングマン」ことノルウェーのフレデリック・グルブランセンから、ザンビアからやってきた「上手いんだか何なんだかパトソン・ダカ」に変更となっている。なおこのチームはやり方があまり個人に依存せず、複数のポジションでプレーできる選手が大勢いるため、離脱や移籍で選手が大幅に入れ替わっても試合によってやることを大きく変えるということはあんまりない。コンセプトを変えるとしても今のところはELベスト8以上になったら。という感じであろうか。

▼クラブ・ブルッヘ スターティングメンバー

さすがにベルギーリーグまでは追えていないので普段の国内でのアプローチは全然わからないのだけれど、今季のCLでもドルトムントやアトレティコに善戦していた(ハイライト映像ではちょこちょこ観ていた)し、ELでの初戦を観た限りでも非常に面白いサッカーをするチームであった。みんな大好きモロッコ代表ノルディン・アムラバトの実弟、ソフィアン・アムラバトは1戦目で右CB、2戦目では右WBに入り攻守に渡ってハードワークをしていたし、同じくオランダ組で舵取り役の主将ルート・フォルマー(中盤の底から鋭いロングスルーパスを出してくる!)、最終ラインから精度の高い長短のパスで組み立てに参加するステファノ・デンスビル(アヤックス所属時の試合をちょっとだけ観た記憶がある)や、ほかにもブラジル人FWのウェズレイも1st

Legでも相当なインパクトでなかなかのタレント揃いだなと思ったのだが、ブルッヘ云々関係なく知っていた、左サイドを爆走するアルノー”ダンジュマ”フルーネフェルトがこの2試合ともいなかったのは残念だった。なぜスカッドにすら入っていなかったのかと調べてみたら「Ankle

Injury」とあったので、もしかしたら彼がいたことで2戦目の状況は変わっていたのかもしれない。

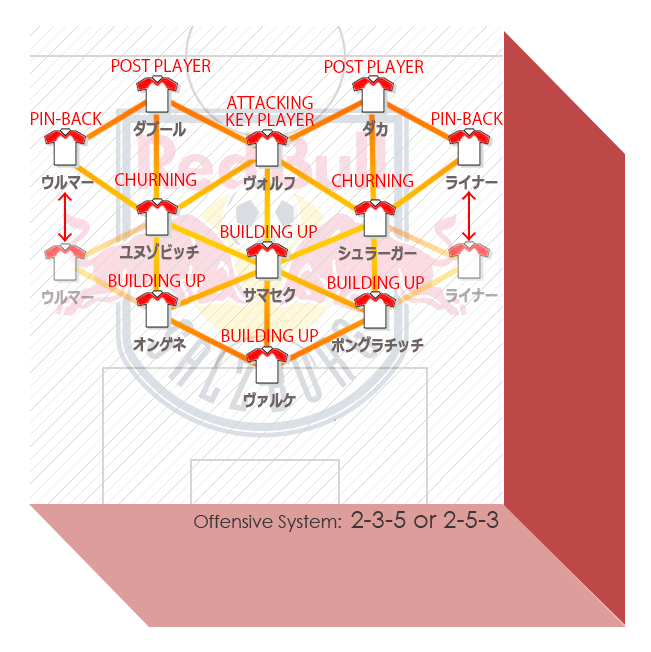

▼レッドブル・ザルツブルク オフェンスシステム

繰り返しになるが、ローゼ監督就任後はこのチームはコンセプトが一貫している。ボリスタでこそ「ストーミング」というカテゴリ?に分類されたが、基本的にはポゼッション+コンビネーションで殴り倒すという王道のサッカーで、エッセンスとして即時回収からの波状攻撃が加わっているというだけに過ぎない。普通にボール保持型のチームなのである。ザルツブルクはこの試合でもサマセクが中盤の底に位置し、攻撃の局面ではこのアンカーとビルドアップに加わるGKヴァルケとCBの2枚、ポングラチッチとオンゲネとのパス交換でじわじわと前進していく。その後最前線に向けてボールが配給されるのだが、その脇に位置し破壊力抜群の攻撃力を持つシュラーガーとユヌゾビッチが垂直方向に頻繁に負荷をかけて引っ掻き回し、相手の守備陣形を歪ませギャップを作るのが定石。そして攻撃のキーマンでもあるハンネス・ヴォルフがFWとのレイオフや中盤からのスルーパスに対して積極的に飛び出していくのがオーストリア王者のやり方となっている。それらはこの試合でも明確に機能していた。1戦目はブルッヘの対応も上手くいってはいたが、2戦目ではザルツブルクがより強度の高いオフェンスを繰り返すことで、青の最終ラインは序盤からあっぷあっぷになっていた。

なお上の図は、選手の位置がある程度等間隔になることでどこにいても三角形を作ることができパスの供給先を担保し続けるというものであるが、個人的に「プレスライン」と呼んでいる、いかなる場所でボールロストしても速攻で(複数人で)奪い返せるネガトラの最強設計でもある。ただこの試合では前半に一気にザルツブルクが畳み掛けたため、試合を通してこのオフェンスの形がみられた訳ではなかった。後半は時折4-4-2やサマセクが底に落ちた5-3-2の守備ブロックを敷きつつ、クラブ・ブルッヘのオフェンスを迎撃することとなる。

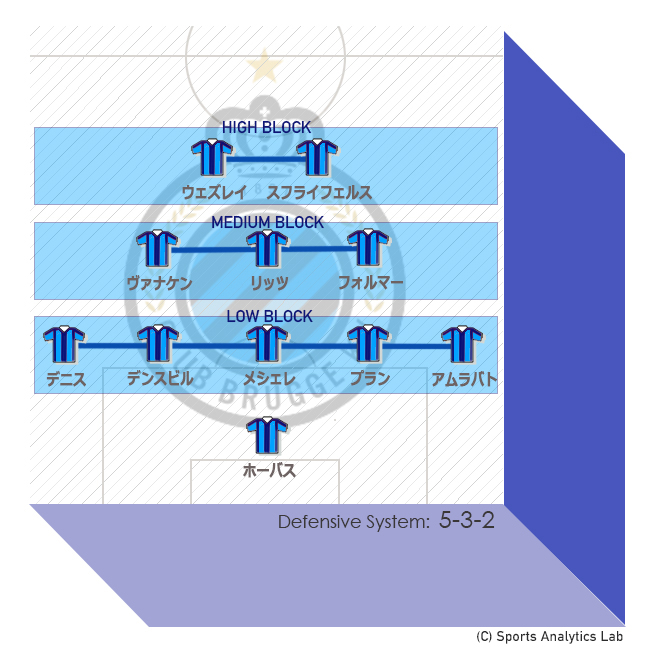

▼クラブ・ブルッヘ ディフェンスシステム

クラブ・ブルッヘは相手のフォーメーションにも噛み合う3-5-2&5-3-2の形を1戦目に続いて取ることになった。専ら、ザルツブルクに2点をリードされトータルスコア3-2になってからは、しっかり繋いで作ったギャップを中・長距離のパスで突くという時間帯が続いたため試合を通してのポゼッションはブルッヘ側が上回ったものの、後半にザルツブルクの効果的なフォアチェックから途中出場の南野くんがボールを奪いダブールが4点目を決め勝負あり。ブルッヘの敗因としては色々挙げられるが、中盤のヴァナケン、リッツ、フォルマー3枚で相手の中盤ユニット(シュラーガー、ヴォルフ、ユヌゾビッチ)を見るため、どうしても底のサマセクが浮いてしまい特に序盤で自由にやらせ過ぎたこと、そして本来その部分をケアすべきのFW2枚が守備やネガトラの局面であんまり機能してなかったのは痛かった。守備陣形も前半途中辺りから怪しさ満点で、大外とアンカー脇を好きなようにやられていた。こればかりはザルツブルクの方が何枚も上手であった様に思うが。

一方のザルツブルクはFWのダカとダブール(+ヴォルフ)のファーストラインがバッチリ防波堤として役割を果たしていて、青チームは最終ラインからなかなか1つ向こうのラインにボールを運ぶことができない時間帯が続いた。そして、普段自分が見る試合ではあんまり活躍しないイメージだったダカを個人的にはこの試合のMVPに挙げたい。彼は数字には出せないオフザボールの動きでチームに貢献し、そして勝利を決定づける2ゴールを挙げた。そもそもブルッヘについては後ろに3枚置いてるので重心も重く、トランジション合戦に応じることもあまりできなかったし、というかそうなったら余計に相手の思う壺なので、ハナっからそういうプランでは無かったのだと思う。ただ、アンカーのリッツまで降りてきてCB3枚と被るシーンも見受けられたので、「さあ攻めるぞ!」となったら思い切って最終ラインを2枚にしても良かったと思うが、そんな事いきなり言われてもいきなり出来る筈もない。とはいえこのBest32のゲームは2試合を通してバタバタした時間帯も少なく、両チームとも非常にロジカルでピッチ上に(前後である程度予測が立つという意味での)エビデンスがたくさん転がっていたので、観戦する分にはめちゃくちゃ面白い試合だった。

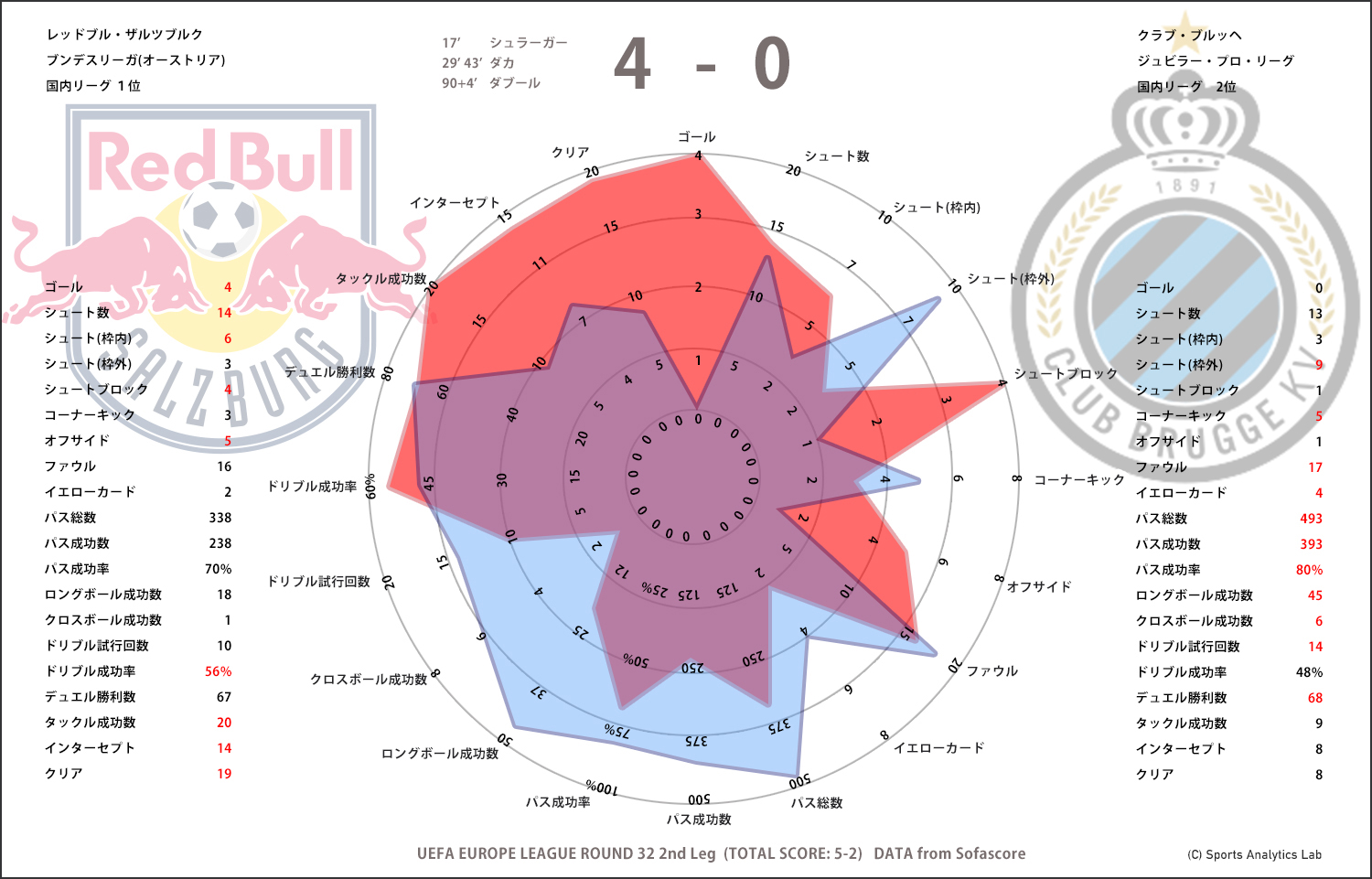

▼両チーム 最終スタッツ

前途した通り、レッドブル・ザルツブルクは結果的にボール非保持の時間が長くはなったものの、守備面でのスコアは相手に対して大きく差をつけ安定感で上回ったことが勝利の要因と言える。一方クラブ・ブルッヘはパスに関する数値は上回っていたものの、相手のディフェンスやプレッシングに苦戦し、持たされる時間も長く続いた。フィニッシュワークにも精度を欠き、EL初戦で姿を消すことに。

このあとザルツブルクはベスト16でイタリアのナポリと激突することとなる。昨年のELでは兄貴分のライプツィヒが決勝トーナメントでナポリと対戦し、接戦を制し見事に次のステージへ駒を進めた。ナポリは指揮官こそ変わったが、昨シーズンから大幅な戦力ダウンはしておらず、CLグループリーグでは優勝候補のリバプールに土をつけるなど波乱も起こしている。セリエAでも2番目に位置している正真正銘の歴史ある強豪クラブである。マルコ・ローゼ監督含めたチームスタッフがどのような策を練ってくるのか、これからとても楽しみである。

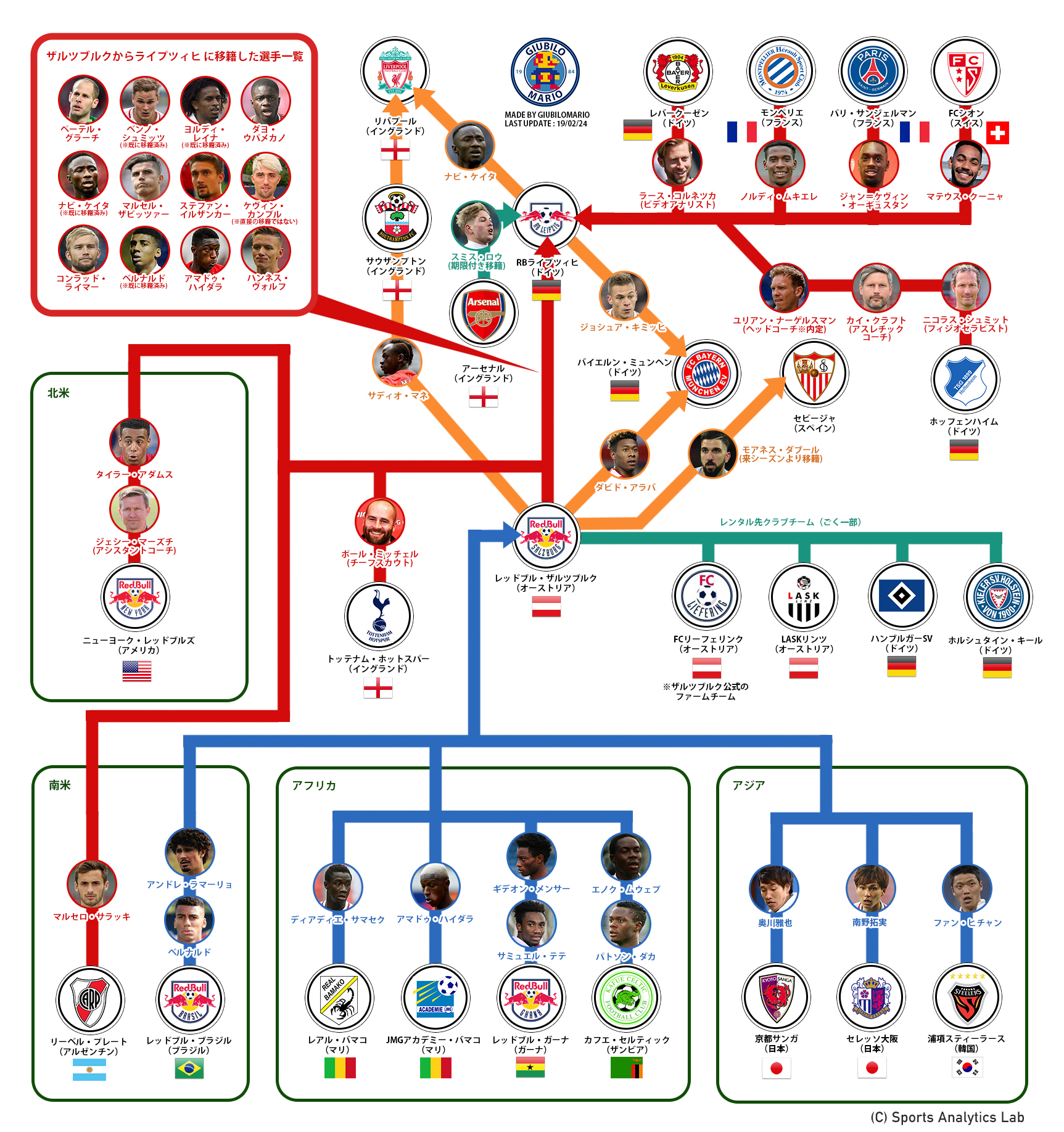

▼おまけ レッドブルグループ内の人の動きの図 最新版(最終更新:2019/2/24)

ザルツブルクは今季終了後にダブールがセビージャへ移籍、プロパーの若頭である叩き上げのヴォルフ君は東ドイツへ異動の運びとなった。これ冗談抜きで現戦力だと飛車角落ちのレベルなので、ここから更に補強を行うのか、控え組のメンバーを鍛えるorレンタル組を呼び戻す…のかは全然読めないがどうなることやら。ハイダラは既にライプツィヒに移籍してしまい結構やばいのではと思ったが、今のところ代役がハッスルしまくってるので問題はなさそう。去年も万能戦士ベリシャが抜けて大打撃だと思ったけどその穴を全然感じさせないのは凄い。むしろ成績は上回っている。なんとかザルツブルクはEL決勝まで進んで欲しいし、途中でアーセナルとかチェルシーのプレミア勢を倒せたら大したものである。それにより更なる優秀な選手の流出に拍車がかかるのは目に見えているが、仕入れ値と売値の粗利で商売をしているクラブとしては願ったり叶ったりだろう。