【バスケW杯2019レビュー】数字から見るバスケ日本代表の現在地

2019.09.20 written by Genki Suzuki(SPLYZA Inc.)![]()

2019年8月31日(土)~9月15日(日)の約2週間に渡って中国で行われた「FIBA Basketball World Cup China

2019」。日本代表のワールドカップ出場は、2006年の自国開催以来3大会ぶり、予選を勝ち抜いた自力出場としては1998年大会以来21年ぶりでした。そんな日本も、八村塁、渡邊雄太、ニック・ファジーカスが代表入りし、過去最強の日本代表で参戦。9月5日に行われた第1ラウンドグループリーグ最終戦、アメリカとの試合は地上波で生中継され、今までバスケを観たことない層にもアプローチできました。試合自体は大差での負けでしたが、多くの反響もあり、日本のバスケ界として大きな第一歩になったと言えるでしょう。

日本代表の戦績は第1ラウンド、第2ラウンド合わせて0勝5敗。1勝もできずに大会を終えました。Bリーグ設立からまだ3年、アジア予選では4連敗から8連勝という崖っぷちからの本戦出場を考えるとやっとスタートラインに立てたと考えていいのかなと。日本代表選手たちが揃ってフィジカルの差を口にした中で「3Pシューター不在」など声も出てきました。実際、今の日本の課題はどこにあるのでしょうか。今回は全32チームが戦った第1ラウンドを数字で振り返り、日本の現在地や課題を確認していきます。対象がグループリーグのみなので対戦相手も違ったり、あくまでスタッツのみ振り返るので、読み取れないことも多くあると思います。今回はそこは切り離してお読みいただければと思います。

なお、今大会は決勝でスペインがアルゼンチン相手に20点差をつけ、通算2度目の優勝に輝きました。

(写真引用:FIBA大会公式ページ http://www.fiba.basketball/basketballworldcup/2019/photos)

「数字で見る」前に

この記事の散布図や各種スタッツは、FIBA

Basketball World Cup China

2019大会公式ページよりデータを引用させていただきました。アドバンスドスタッツに関しては、こちらのデータをスプレッドシートに入れて、算出いたしました。またこの記事に出てくるスタッツは各チームが3試合行った第1ラウンドによるものです。

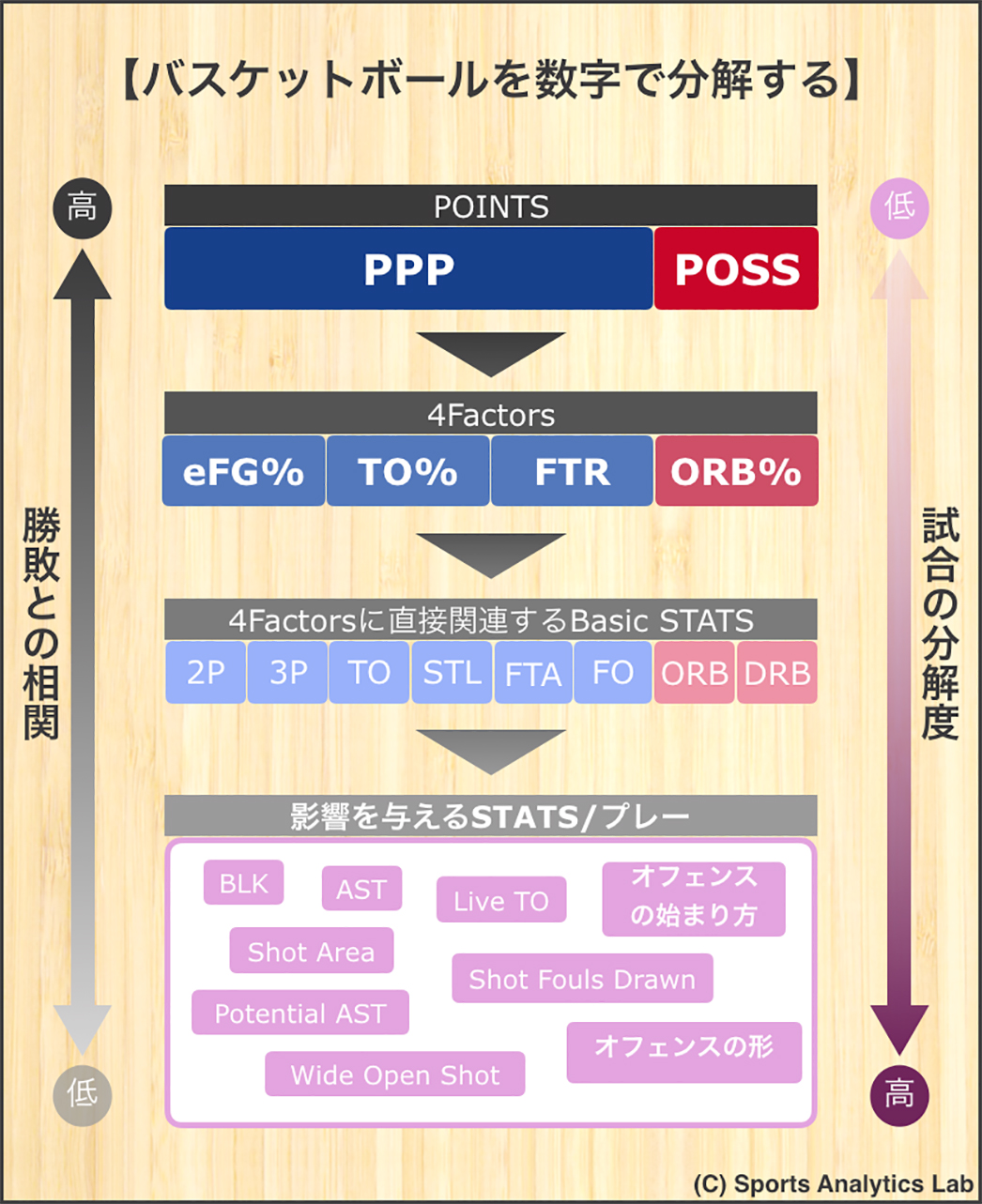

スタッツからバスケットボールを分析する考え方、フレームワークは「バスケットボールを数字で分解する。~みんなに知ってほしいFour

Factors~」に則ってます。こちらの記事もお読みいただくと、この記事をより楽しめるかと思います。

この考え方をひとまとめにした図はこちらになります。この記事では上から順に分解していきます。

では、日本代表のスタッツを振り返っていきましょう!

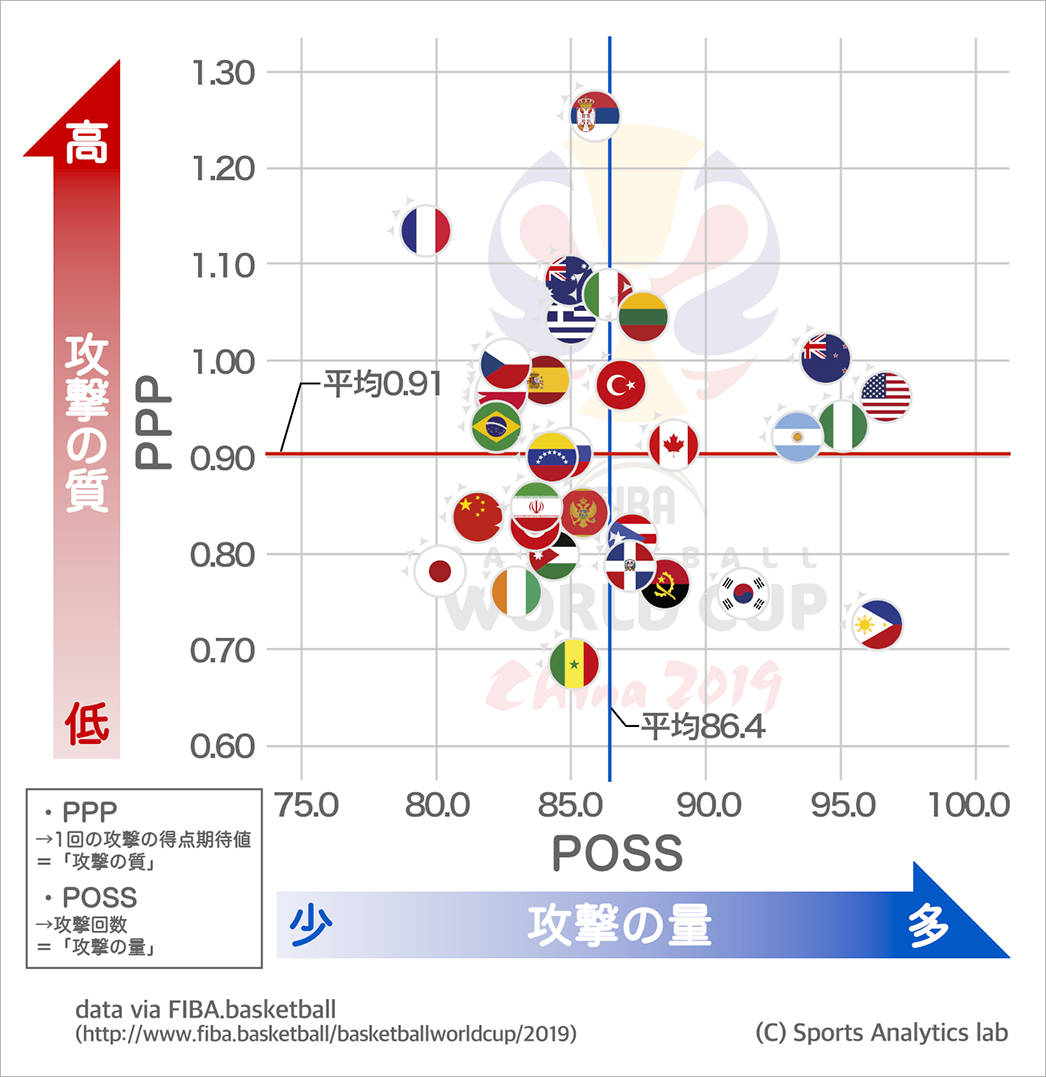

勝敗を決める「得点」を分解したPPPとPossessionの散布図

バスケットボールは、試合終了時により多く得点した方が勝つスポーツです。その得点を分解すると、PPP(Point Per

Possession、1回の攻撃における得点期待値)とPossession(攻撃回数)(以下、POSS)に分解することがきます。簡単にいうと、「PPP=攻撃の質」「POSS=攻撃の量」です。この質と量のかけ算で得点が決まります。

では、まず最初にPPPとPOSSを見ていきます。

▼第1ラウンドにおけるPPPと1試合平均のPOSS

見ていただくと分かる通り、日本は質も量も下位です。PPPが32チーム中27位、POSSが31位でした。5連敗しているので当たり前なのですが、質も量も改善が必要なことが伺えます。1年後の東京オリンピックは12チームしか出場できません。ざっくりですが、今大会の上位12チームと戦うと考えるとかなり厳しい現状であることは間違いありません。全てのオフェンスおいてステップアップが必要であることは数字からも出ています。

ちなみに、PPPが日本より低い、コートジボワール、アンゴラ、韓国、フィリピン、セネガルの5チームはどこも最終順位26位以下です。この散布図からPOSSも大事ですが、最低限の攻撃の質を持つことが必要であることが見えてきます。日本に大差つけて勝ったアメリカはPPPが同グループのチェコとトルコよりも低いのですが、その分第1ラウンドトップの攻撃の量で補ったから全勝で突破できたことが伺えます。攻撃の質がダントツトップ(1.26)を記録したセルビアは、46点差、59点差と大差で勝ったため、抜きん出た形になりました。

次は、ここで確認したPPPとPOSSを分解していきます。この2つに関連するスタッツ「4Factors」で深めていきます。

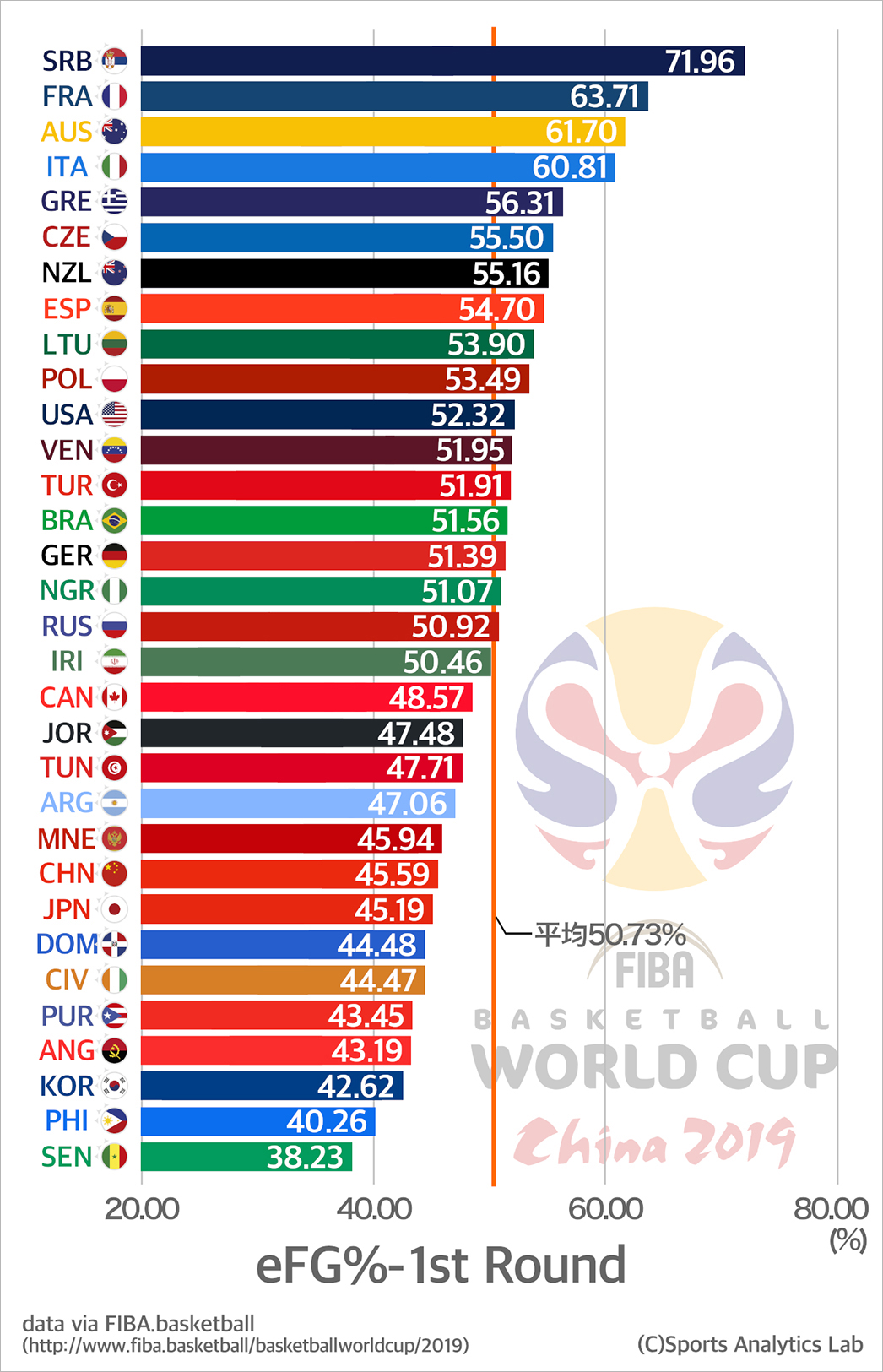

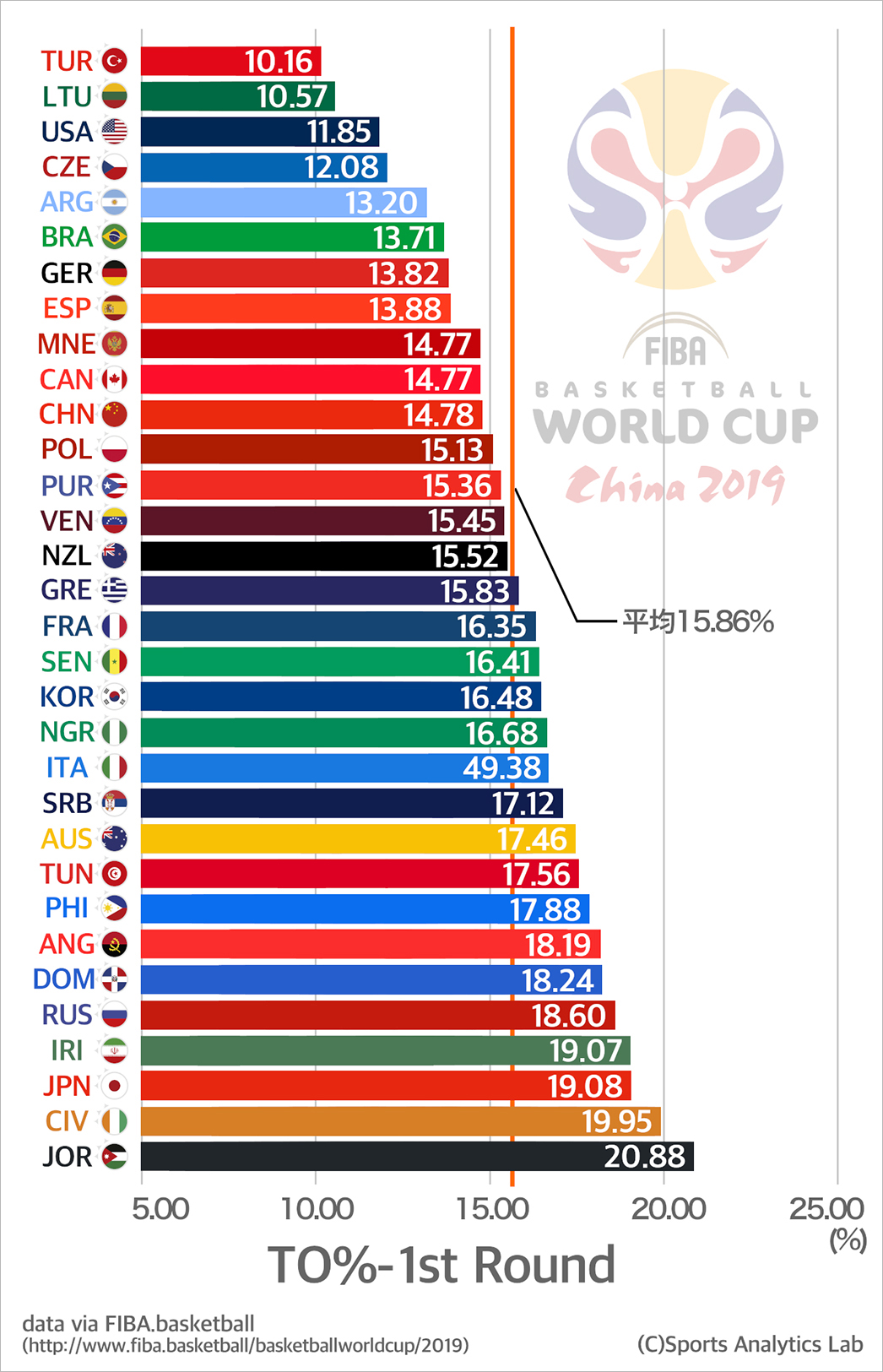

PPPに影響する「eFG%」「TO%」「FTR」の棒グラフ

▼第1ラウンド3試合のeFG%の棒グラフ

▼第1ラウンド3試合のTO%の棒グラフ

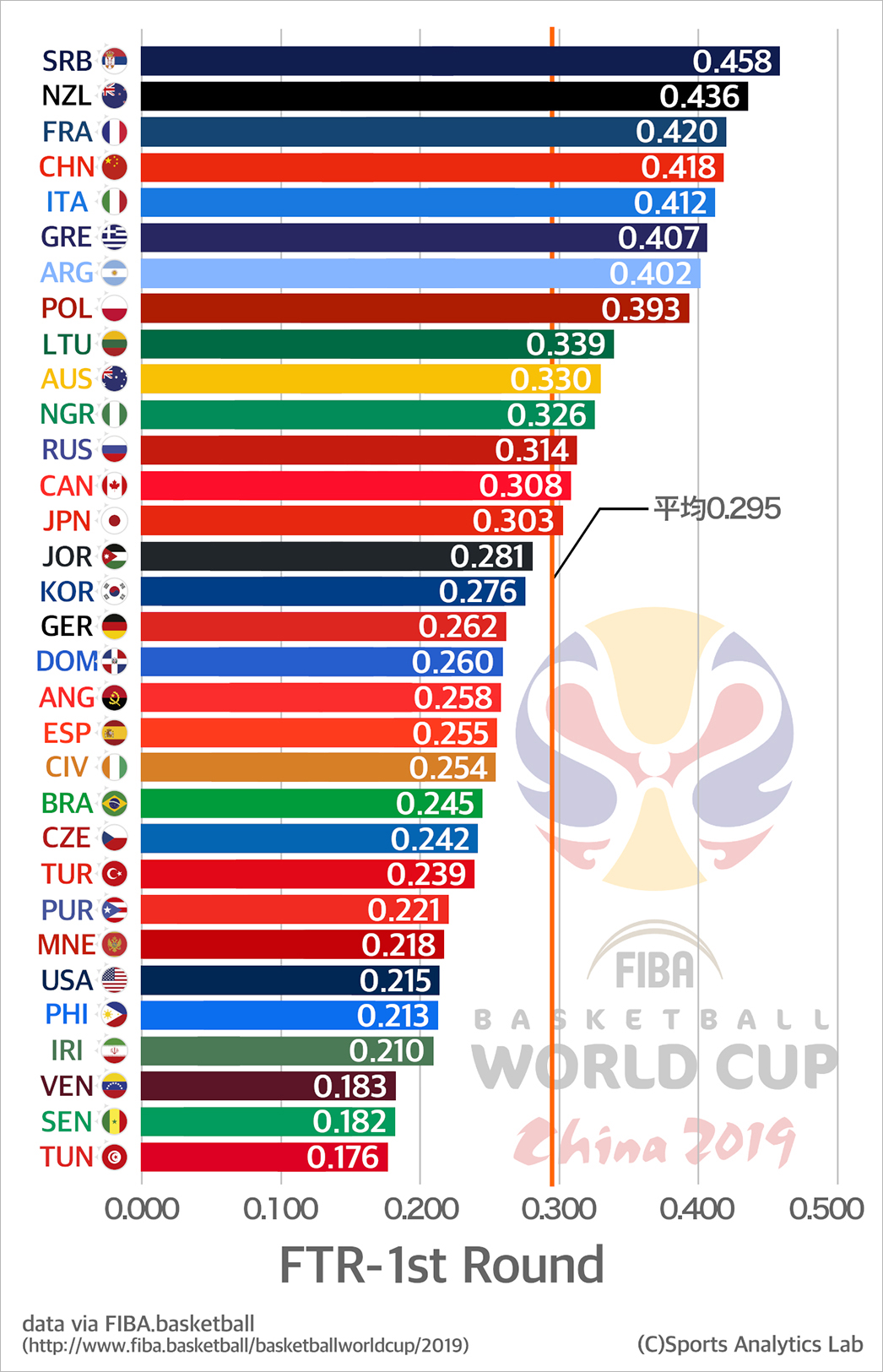

▼第1ラウンド3試合のFTRの棒グラフ

日本はTO%が高いですね。バスケはまずシュートを打たなければ得点が入りませんが、そのシュートに行く回数が少ないことが分かります。そして、シュートを打った場合も、eFG%が低いことからシュートを決めきれていないことが分かります。かろうじてFTRが平均より高いです。実際に試合を見た人なら、オフェンスのリズムが悪く、攻められない中なんとかファウルをもらってFTで繋いでいた時間帯が想像できると思います。

これらから日本のオフェンスは「相手のDEFにより、良いシュート機会を作れていない、打ててもDEFにプレッシャーをかけられているシュートだから確率が上がらない」と考えられます。あくまでも、”考えられる”だけです。しかし、実際に日本の試合を観た方なら納得する方も少なくないのではないでしょうか。最初に「シューター不在」にも触れましたが、数字上ではまず確率の高い3Pを打てる機会を作ることの方が優先して解決するべきだと感じました。Bリーグ屈指のシューターの安藤周人選手がコート上にいても気持ちよく打つシーンはあまり見られませんでした。

PPPに影響する「ORB%」

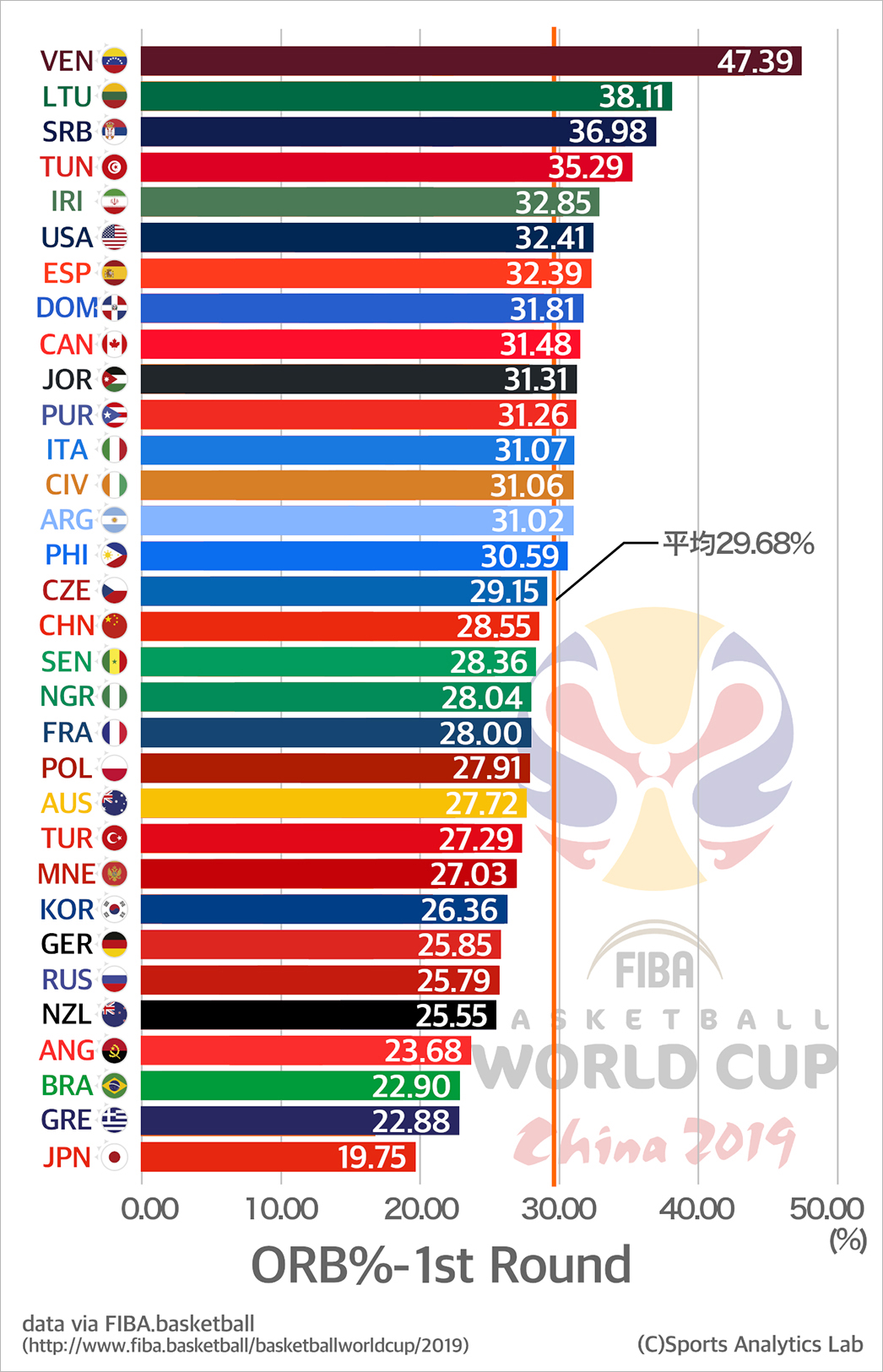

▼第1ラウンド3試合のORB%の棒グラフ

ORB%は日本がダントツの最下位です。戦術的にあまり取りに行かなかったかもしれませんが、ここまで低いと攻撃回数がどんどん減ります。バスケは基本的には毎回攻守が入れ替わるスポーツです。そのため、攻撃回数はオフェンスリバウンドを除けば、ほとんど対戦相手と変わりません。だからこそ、攻撃回数を増やすためにはオフェンスリバウンドを取る必要があります。またオフェンスリバウンド取ることで、相手の攻撃を1回奪うことにも繋がります。スラムダンクを読まれた方なら「4点分の働きってコトか!!(くわっ)」で伝わるかと思います。

またオフェンスリバウンドからは攻撃の質も窺うことができます。オフェンス時にチームの打つべきところでシュートを打ったときは、シューター以外の味方はそこでシュートすることを知っているので、スムーズにオフェンスリバウンドに入れます。リバウンドはDEFのゴールの近くにいるため有利ですが、セットプレー等のチームオフェンスは、どこでシュートを打つかを共有しているためオフェンスリバウンドにも影響してきます。反対に攻めあぐねて、急に打ったシュートは味方も反応しにくいため、オフェンスリバウンドを取りに行きにくくなります。

次はDRB%とTRB%も見ていきます。ここで日本の課題が見えてきます。

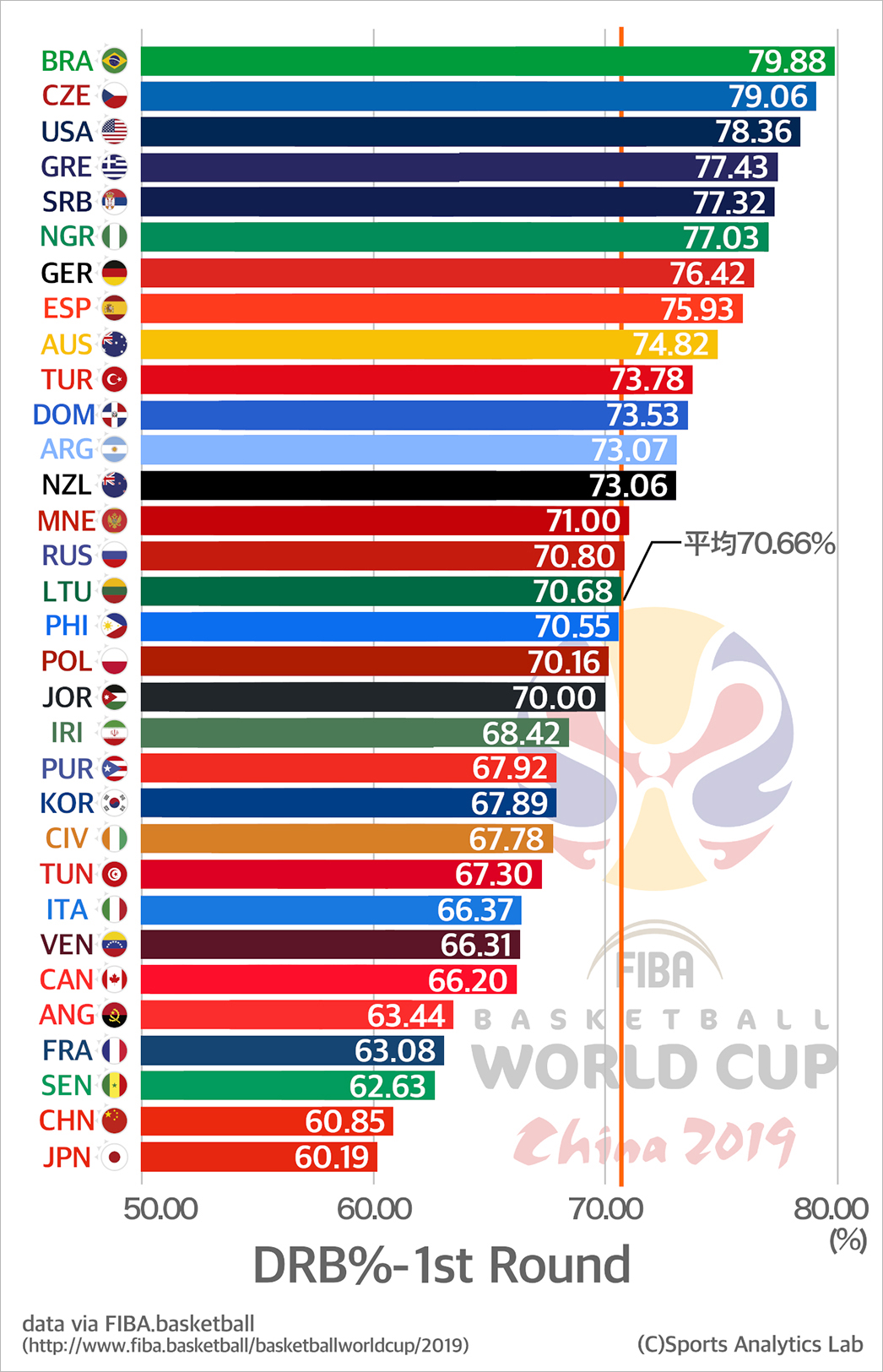

▼第1ラウンド3試合のDRB%の棒グラフ

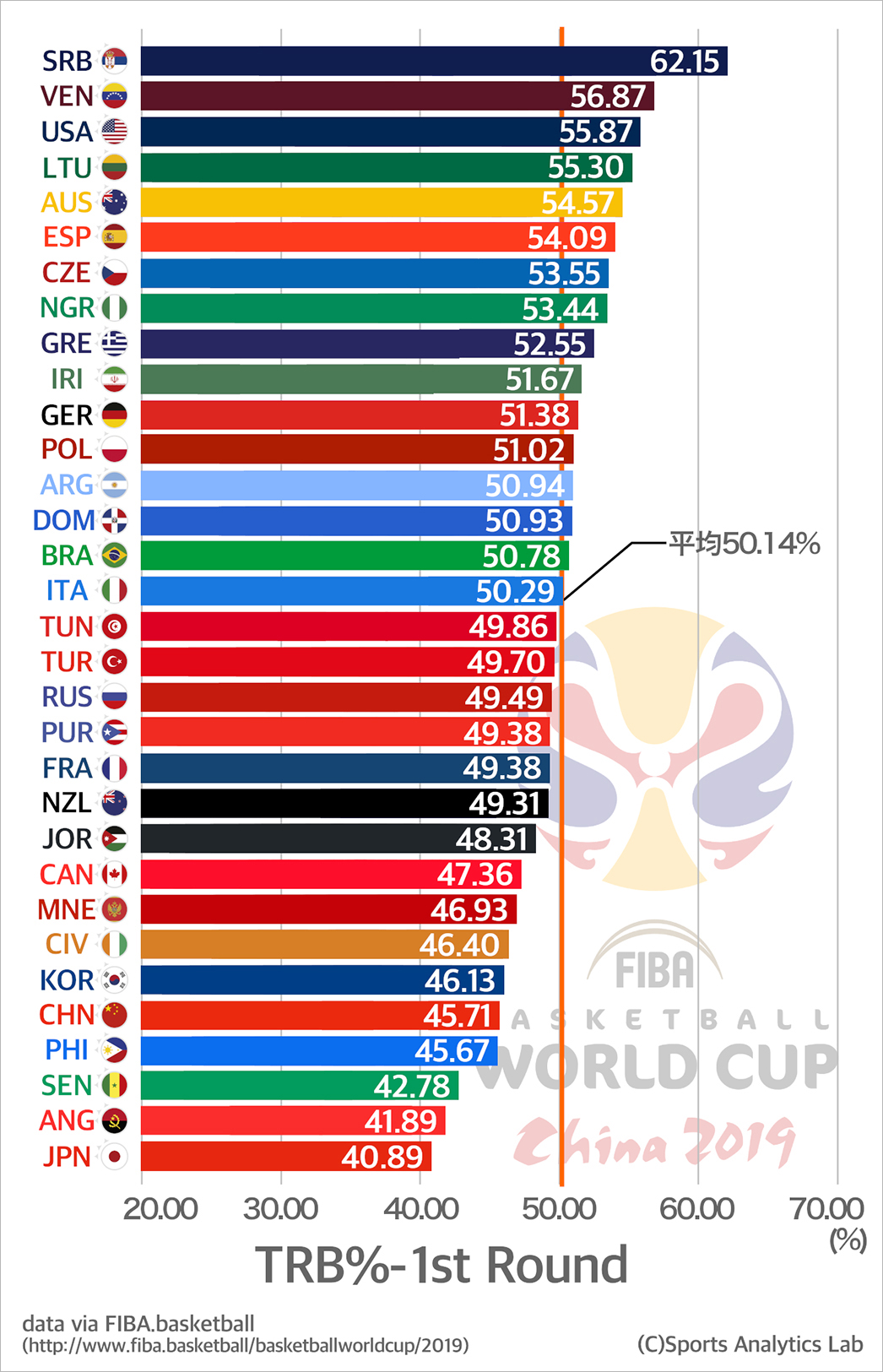

▼第1ラウンド3試合のTRB%の棒グラフ

日本はDRB%が約60%と低いことが分かります。これは残りの40%、相手にオフェンスリバウンドを取られていることを意味しています。これは厳しいです。相手はシュートを外してもオフェンスリバウンドでカバーできる感覚になり、思い切りよくシュートも打てるようになります。スラムダンクだと三井が最強の山王相手に3Pを打ち切れていたのは「桜木のオフェンスリバウンドを信頼してのことだ」という描写があります。「赤んぼのように味方を信頼」(by

海南 高頭監督)です。オフェンスリバウンドは数字では見えてこない精神面にも影響してきます。

そして、TRB(トータルリバウンド)を見てみるともちろん日本は最下位です。ざっくりですが、シュートが外れたとき6割相手に攻撃権を持っていかれています。何度も言いますがシュートなくして得点は入りません。そして、シュートを打つには攻撃権を得ることが必要なのです。

アジア予選ではニック選手もリバウンドを取れていましたが、本戦ではあまり目立ちませんでした。世界のレベルではニック選手、八村選手、渡邊選手のサイズや運動能力は決して特別高いものではありません。今後は世界で戦うことを想定してリバウンドも考える必要がありそうです。

Net Ratingの棒グラフ&PPPxOpp PPPの散布図

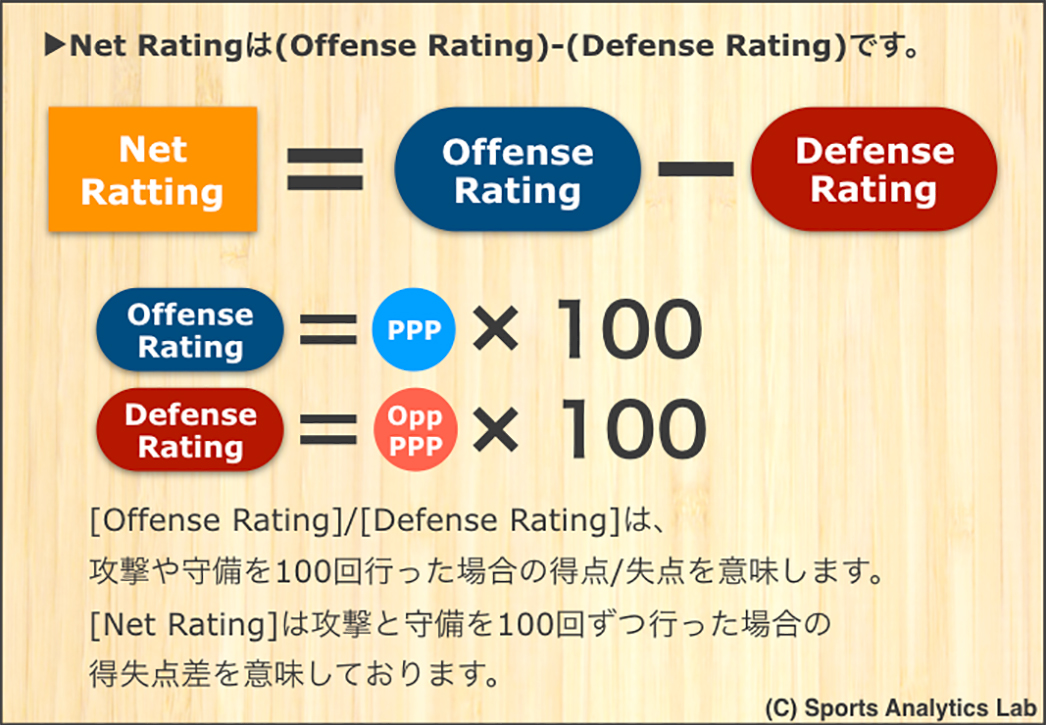

「Opp PPP」は対戦相手のPPPです。”Opp”はOpponent(相手)の略です。「Net Rating」は以下の通りです。

「Net Rating」はオフェンス、ディフェンスを含めた総合力の目安となります。個人的感想ですが、ただ(PPP)-(Opp PPP)するより数字が大きく、実感も湧きやすいです。

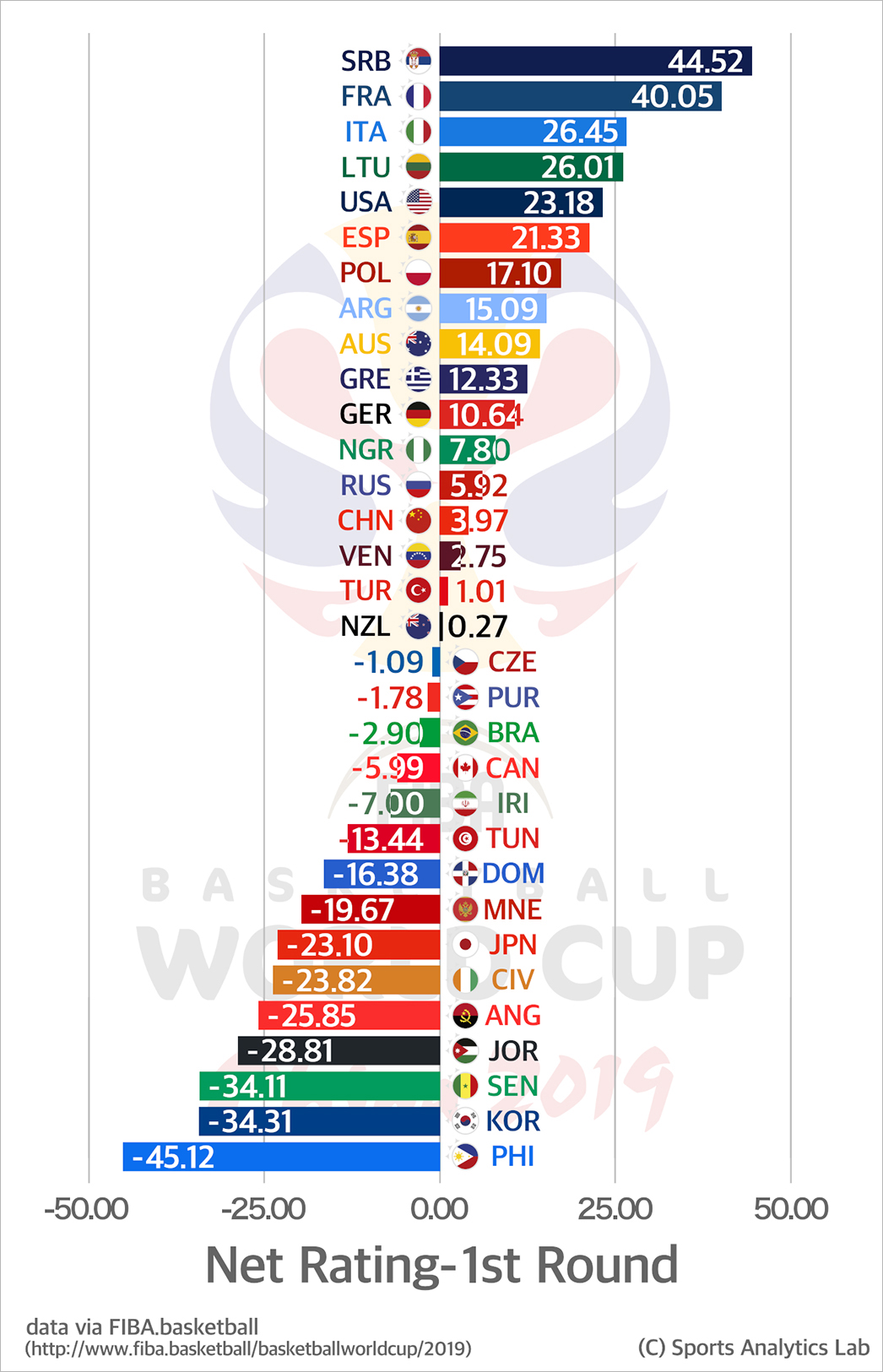

▼第1ラウンド3試合のNet Ratingの棒グラフ

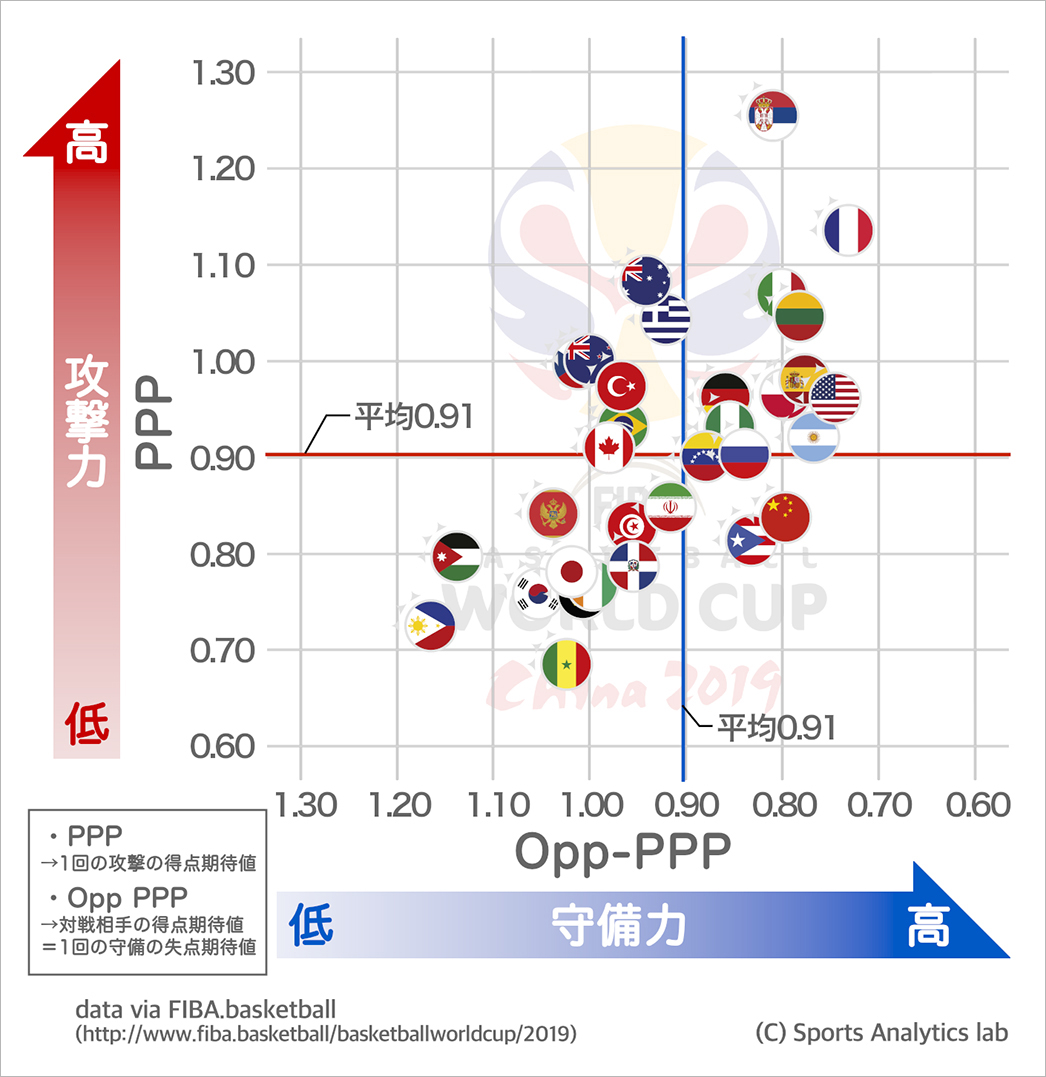

▼第1ラウンド3試合のPPPxOpp PPPの散布図

セルビアとフィリピンは同グループで点差が59点もついています。その試合の影響でNet Ratingは飛び抜けた数字になっているようです。Net

Ratingでは日本のざっくりとした現在地しか見えませんが、それでも東京オリンピックを考えると…という感じです。

PPPとOpp

PPPの方ですが、日本はオフェンスもディフェンスも今大会の中では下位グループであることが分かります。ここまでオフェンスを掘り下げてきましたが、ディフェンスもまだまだであることが伺えます。全体から見たら、オフェンスもディフェンスも同じくらいのレベルにありそうです。

「良いオフェンスが良いディフェンスに繋がる」し、「良いディフェンスが良いオフェンスに繋がる」のがバスケットボールの特徴です。このグラフ(数字)からもそれが伺えます。攻撃力(攻撃の質)と守備力(守備の質)には相関関係がありそうです。

まとめ

日本代表の現在地と課題を数字から振り返ってみました。筆者は日本の全5試合を見ましたが、現在地は数字が示す通りだったと感じています。試合をこなすごとに上がいることを、世界との差を感じていきました。課題に関しては、3Pが多く打たれる時代に3Pの本数が少ないわけですが、日本は単純にシュート力だけの問題ではないことが確認できたと思います。またリバウンドは改善必須であることが確認できました。

正直、課題はてんこ盛りです!!うーん、逆にワクワクしてきました!!ここから東京オリンピックまでにどれだけ成長できるでしょうか。個々に目を向けると、海外挑戦するプレーヤーも増えてきて、またレベルが上がっていきそうです。何より今回の日本代表選手が各自のチームに経験を持って帰り、ステップアップしてくれるでしょう!それが日本代表全体のレベルアップに繋がるはずです!!W杯に刺激を受けた周りの選手達もいるはずなので、今年のBリーグはさらに目が離せなくなると思います。非常に楽しみです!

またチームとしても伸びしろは充分。フリオ・ラマスHCがどのように修正してくるのでしょうか。言っても個々のレベルアップは限られているし、チームの方向性を大きく変えるほどの時間はありません。機能しなかったオフェンスもディフェンスも今から全部を改善するのは難しいです。どこをフォーカスして改善していくのか、に注目です!!ここもとても楽しみですね!!

最後に、やはり数字から見えることは限られていると感じました。それに、現場にいればそのぐらい分かるよ、となる感じももちろんあります。でも、数字で振り返ることは単純に楽しい。アメリカのPOSSがこんなに多いとは思ってませんでした。ORB%がそんなに飛び抜けていないことを考えると、毎試合安定して速攻で走っているのかな、と思ったり。またスタッツ上では特に優れていなかったスペインが優勝しました。決勝トーナメントで強いチームと対戦しても、高いチーム力で高いパフォーマンスを維持し、この数値を出し続けられたのかな等と考えています。皆さんはスペインに関してはどうお考えでしょうか?こんな風に考えると、今後のアメリカやスペインのバスケが今以上に楽しめそうです。

バスケはこれから本格的なシーズンに入っていきます。NBAやBリーグだけでなく、大学も高校面白いですので、ぜひ色んなカテゴリーのバスケを楽しみ、盛り上げていきましょう!