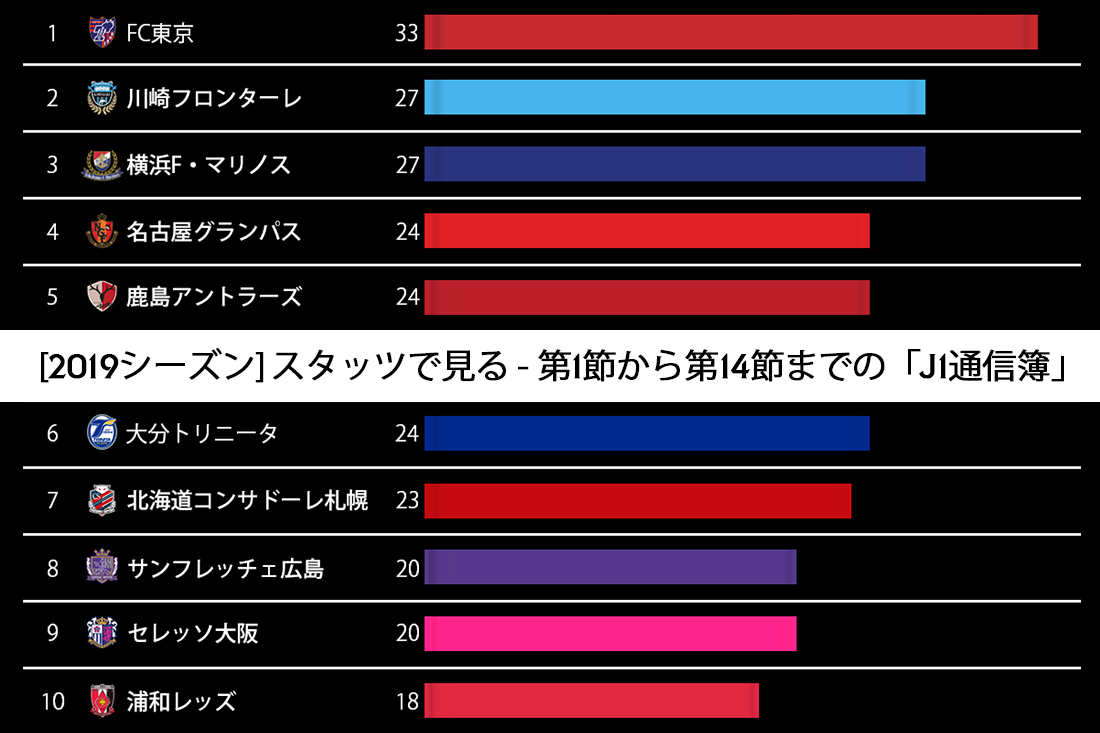

[2019シーズン]スタッツで見る - 第1節から第14節までの「J1通信簿」

2019.06.10 written by Daichi Kawano(SPLYZA Inc.)![]()

欧州サッカーもシーズンオフに突入し、J1は約2週間の中断期間に入っています。国内外問わず毎週フットボール漬けな私にとっても物足りない日々が続いております(J2やJ3は普通に観てます!)が、こういう時こそ数字とにらめっこしなくては!と思いましたので、4月末に書いた記事の続編をお送りします。趣旨については以前のポスト「データで見るJ1全18クラブの傾向&チームスタイルまとめ」に当シリーズにおける概要が書いてありますので、未読の方は序文だけでも目を通していただければ。

なお今回もSofascoreよりデータを引用させていただいております。前回は「パスアテンプト平均」をもとに話を進めましたが、Google

Analyticsのログデータを追っかける感覚で、少し視点を変えてデータを抽出し推論して行こうと思います。なお各チームの試合毎のスタッツに関しては、前回と同じやり方になります。

第14節までに積み重なった各スタッツのトータル数値

以前の記事では平均の値を用いておりましたが、今回は敢えて「トータルの数値」をメインに扱ってみようと思います。もちろんシーズン途中で監督交代となりスタイルが若干変わったり、あとは対戦相手によって大勝→大敗→大勝などと得点の出入りの激しいクラブもあったりしますので一概には語れませんが、そのチームが蓄積している数字というのは、図らずともピッチ上で展開しているスタイルを如実に表現していたりするものです。それが意図したコンセプトなのか、それとも異なったものとして現れているのか…こればかりは当事者の皆様に言質を取る他ありませんが。

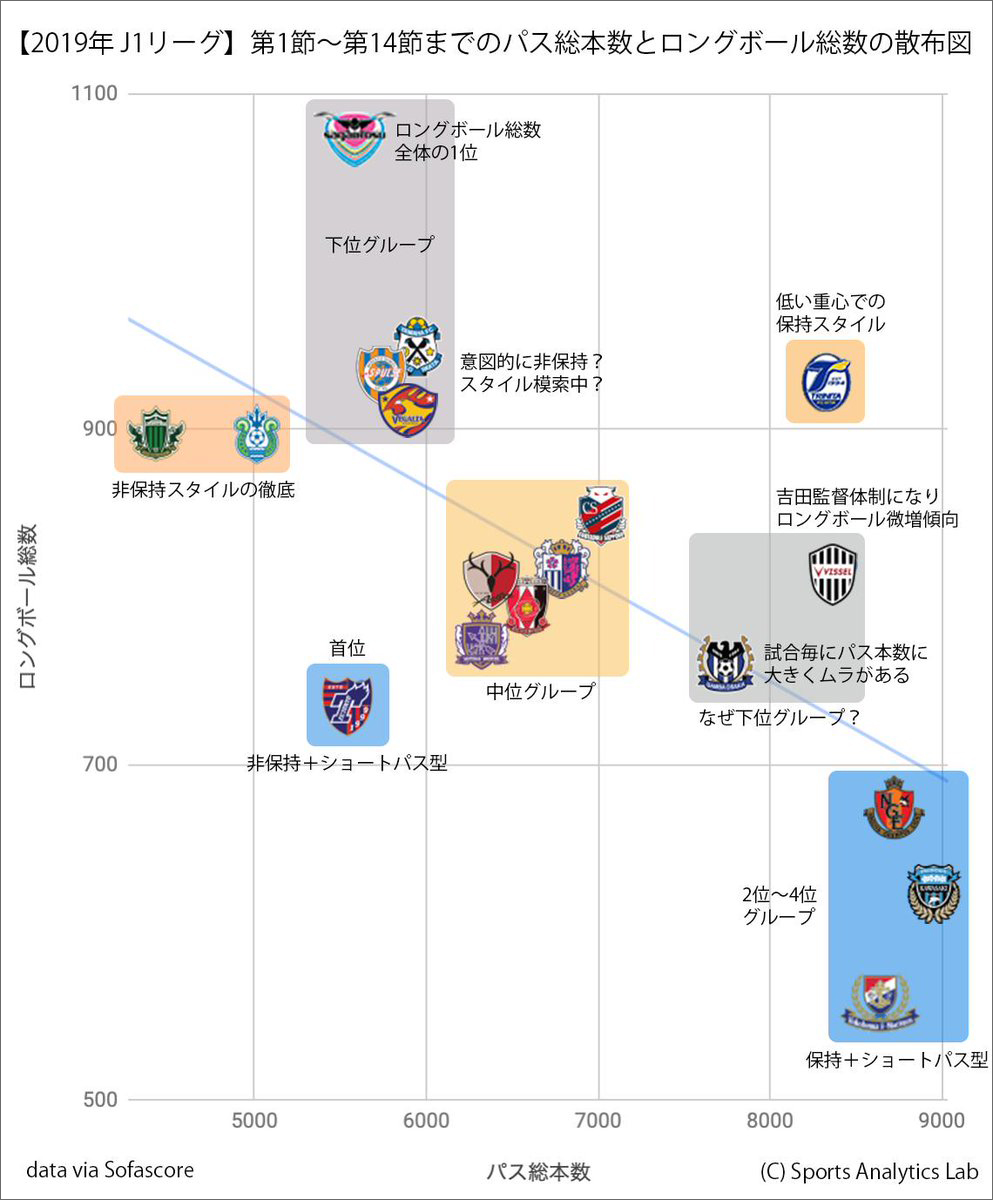

▼パス総本数とロングボール総数の散布図

「スタッツだけでサッカーを語るのは危険である」というのがこの業界における定説ですが、今回も敢えてそのタブーに挑んでみようと思います。まず「パスの総数」とその中の「ロングボール総数」の散布図になります。第14節終了時点の順位表と突き合わせるとある程度傾向は出ているかなと。たまたまだろ!と言われればそれまでですし、本来はこのように散布図を意図的にグルーピングをするのは推奨されるべきではないのかもしれませんが。なお詳細は後述しますが、J1において「スタイルが確立しているチームは現状下位グループには居ない」というのが私なりの解釈です。

このままFC東京が逃げ切るのか、川崎、横浜FMや名古屋がどこまで食らいつけるか、ACL組が3チームも属する中位グループにも後半戦以降の巻き返しが期待できますね。ある程度結果を出している大分、湘南や松本の独自路線も見ものです。問題はグレー背景の6チーム…神戸とG大阪は部分的に抜きん出た数字を叩き出しているので、パルプンテ的に一気に上向く可能性もありますが、下位4チームに関しては監督交代したチームもある中、以前のデータ(第1-8節)と比較してもそこまで変化が見受けられないのは気がかりではあります。

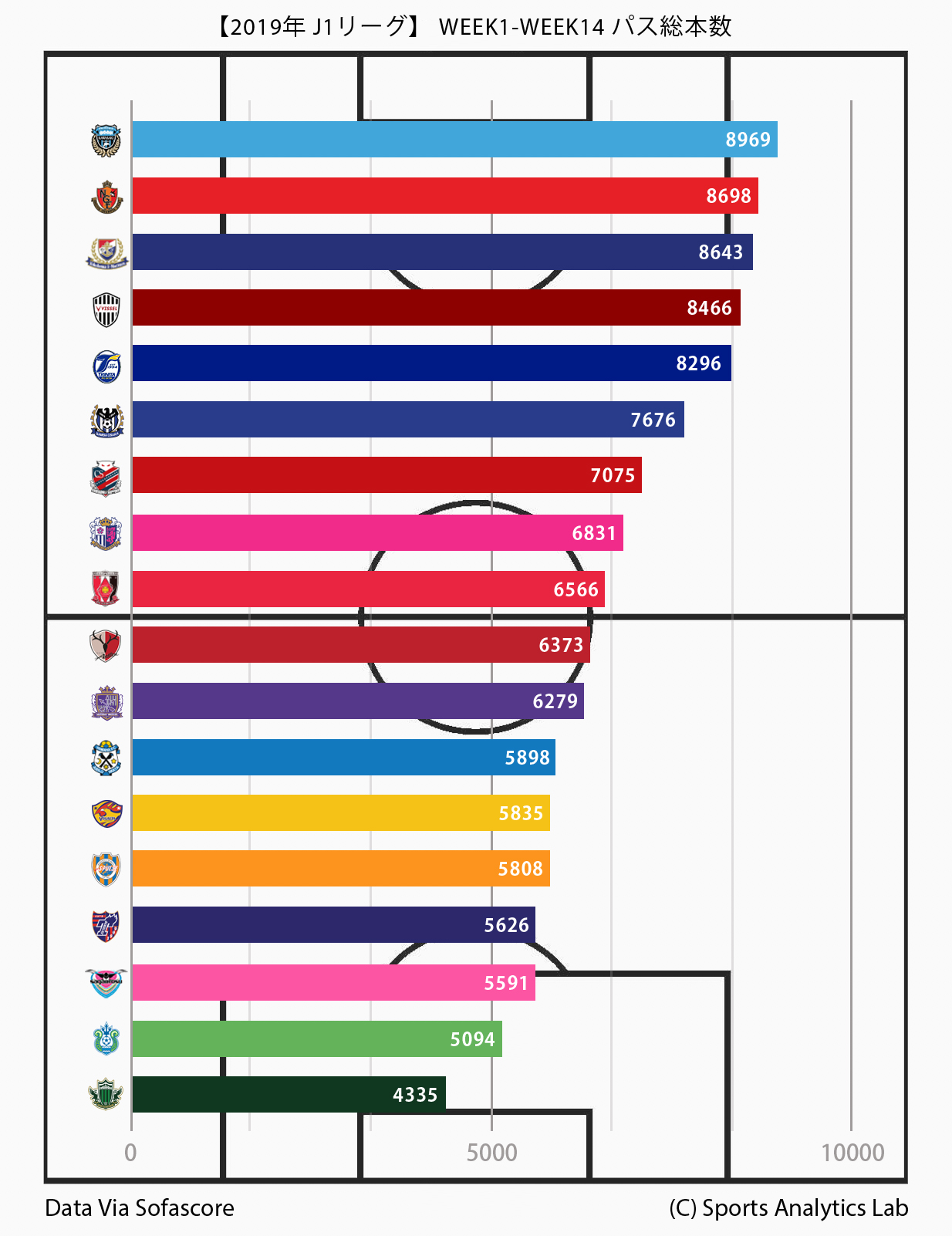

▼パス総本数ランキング

パスをたくさん行えば勝てる訳ではありませんが、相手よりもボールを多く保持することで試合を優位に進めることは充分可能です。実際にパスを多くアテンプト(試投)しているトップ3のクラブは2位~4位のグループに位置しています。ここで引っかかるのはやはり神戸とG大阪でしょうか。ここまでパスが回せているのであれば、何か打開策がハマれば上位浮上のきっかけとなるパズルは埋まると思うのです…それが神戸にとってのフィンク監督なのか、G大阪にとっての宇佐美選手なのかは判りません。そしてFC東京がこのパス本数で首位をひた走っているのは、堅守速攻(奪ってからのショートパスで確実に前進できる)健太サッカーが浸透しきっているからと言えるでしょう。

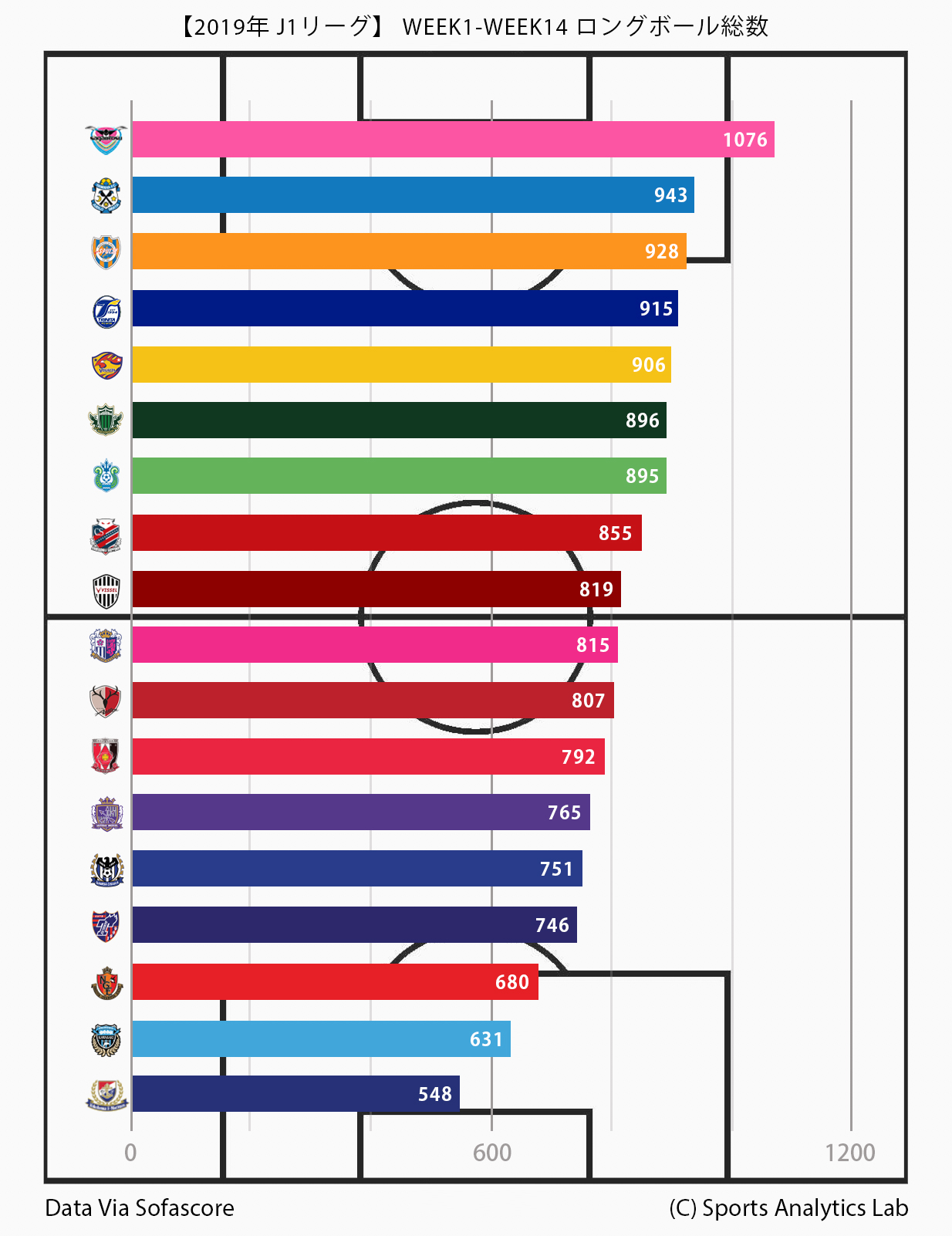

▼ロングボール総数ランキング

ロングボールの総数です(これはあくまで母数がパス総数にあることは念頭に置いて下さい)。パス総数が下から3番目の鳥栖が1位です。めちゃくちゃロングボールの割合が大きいことになります。次いで2位と3位は静岡勢ですね。王国静岡サッカーもついにルートワン(キック&ラッシュ戦術)の時代がやってきました!嘘です。ただ、近年は2チームとも苦し紛れのロングボール戦術になっていることは事実。表面的にはいがみあっていても、似た者同士、実際にはものすごく仲が良いのでは。大分は日本サッカー全体でみても良い意味でかなり異質なサッカーをしているので、ロングボールの割合多め=ボトムズという法則に全く当てはまりません。毎試合平均600本近いパスアテンプトで約65本のロングパスを放っている(全体のパス成功率が高くないと無理)という有り得ない数字を叩き出しています。

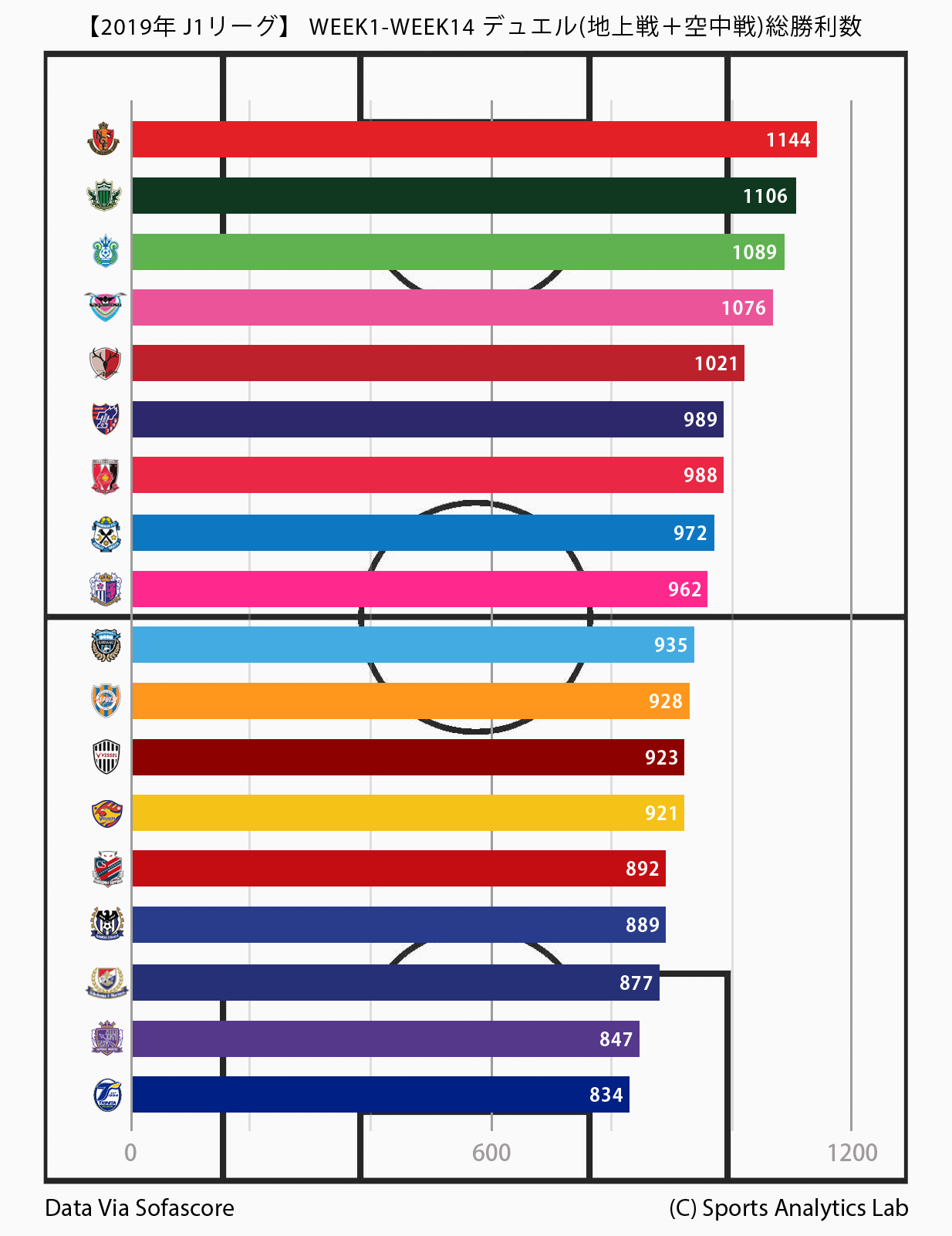

▼デュエル(地上戦+空中戦)総勝利数ランキング

デュエルに関しては地上戦勝利数と空中戦勝利数の合算値になります。前回の記事を読んでいただいた方の中には「地上戦と空中戦を混ぜるな!」という声もありました。もちろん仰ることは真っ当ですし私も充分理解しております。敢えてここでは「どれだけイーブンな状況でバトルに勝てているか」という部分だけを見たいのと、これが高いクラブはスタイル的に「オープンな状況を好む」もしくは「相手がオープンに戦ってきても迎え撃てる」という傾向が見れるからです。実際に、執拗に中央突破を繰り返し続けている名古屋が頭ひとつデュエル勝数が抜けているのも頷けますし、その名古屋に対して「かかってこいやぁ!」と迎撃可能である松本と湘南は(名古屋に)今のところ土をつけられていません。

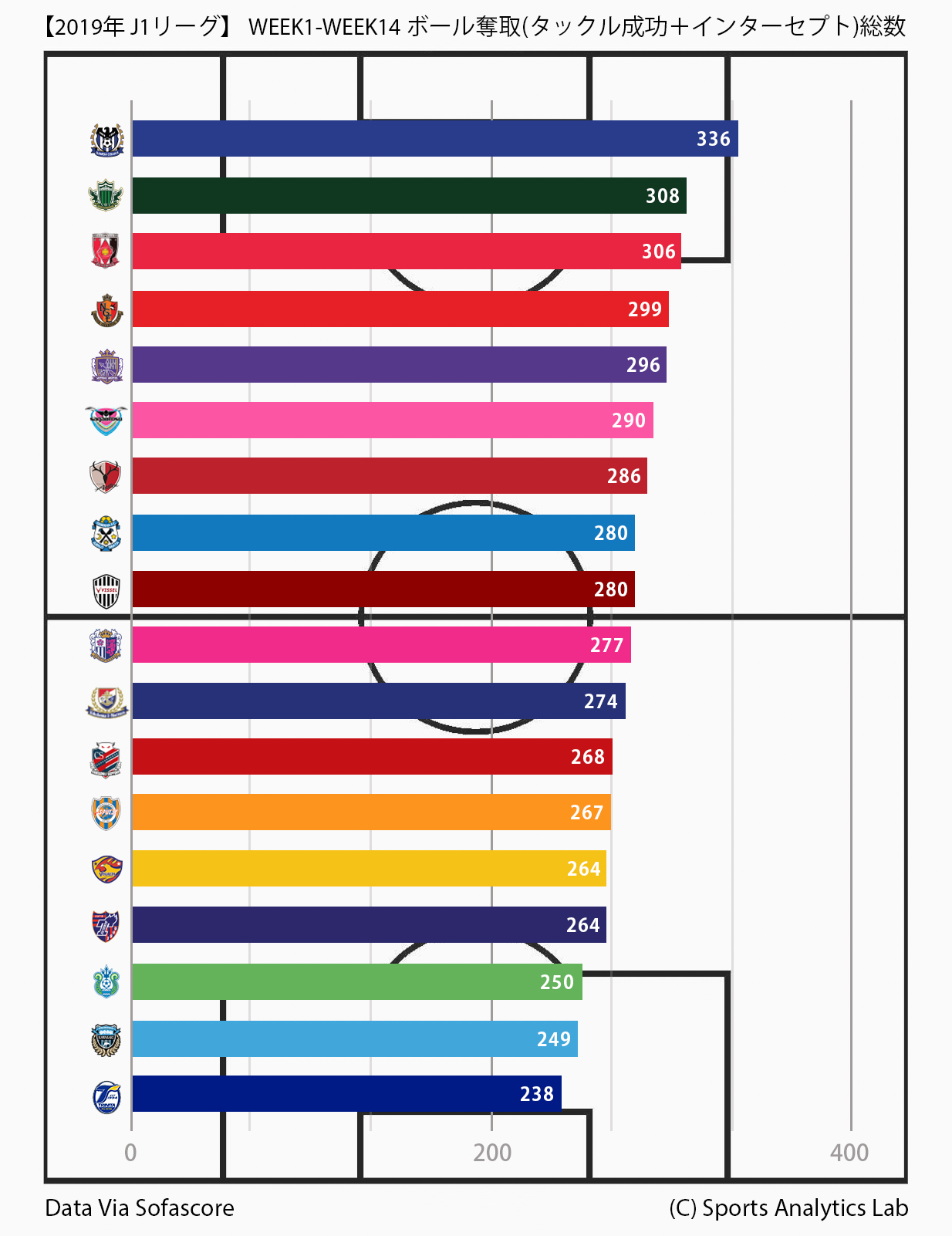

▼ボール奪取(タックル成功+インターセプト)総数ランキング

ボール奪取に関する項目は「タックル成功」と「インターセプト」の合算値になります。デュエルが主に上体を使ったフィジカルコンタクトを伴うもので、こちらはクリーンに相手から主導権を奪い返した数値になります。このデータだけみるとG大阪は優秀ですね。現状の順位を鑑みると、奪ったボールをどう処理するかという点で躓いているものと予測します。また超非保持型の松本はデュエルもボール奪取も全体の2番手なので、ここは湘南との違いと言えるでしょう。そしてここでも4番手に位置している武闘派名古屋。脅威です。

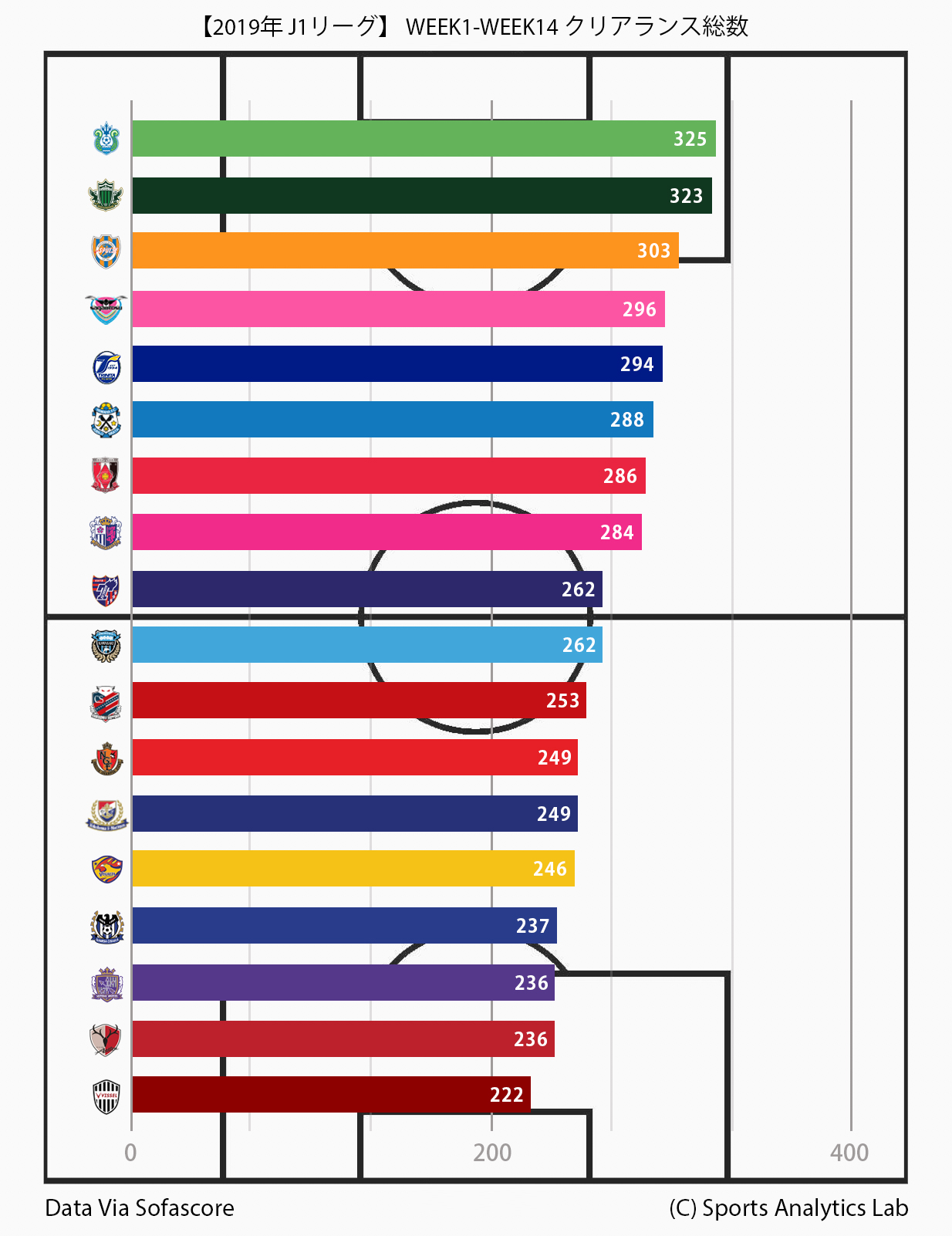

▼クリアランス総数ランキング

1位と2位が湘南と松本という「超非保持型の極みここにあり」というランキングになっています。引いて守る=ロングボールが多くなるは相関関係にありますので、清水や磐田、そして鳥栖も上位にきています。大分に関しては(おそらく敢えてクリアランスになるような状況を自ら創り出す→苦し紛れに見えるロングパスが前線に繋がっているため)例外です。逆にクリア数が最も少ない神戸はパス総本数を加味しても「ボールを保持している時間が長いから」で説明はつきますが、それに伴った結果がついてきていません。ただ「ボールを保持できる」というスタイルはそう簡単に実行できるものではありませんし、シーズン途中で監督を新たに招聘したタイミングでチームスタイル的に多くの選択肢を持てるという意味ではポジティブな要素だと思っています。

それでは以降、各J1クラブの14試合をスタッツで振り返りながら中間査定を行っていきます。

J1全18クラブの第14節までのスタッツ振り返り

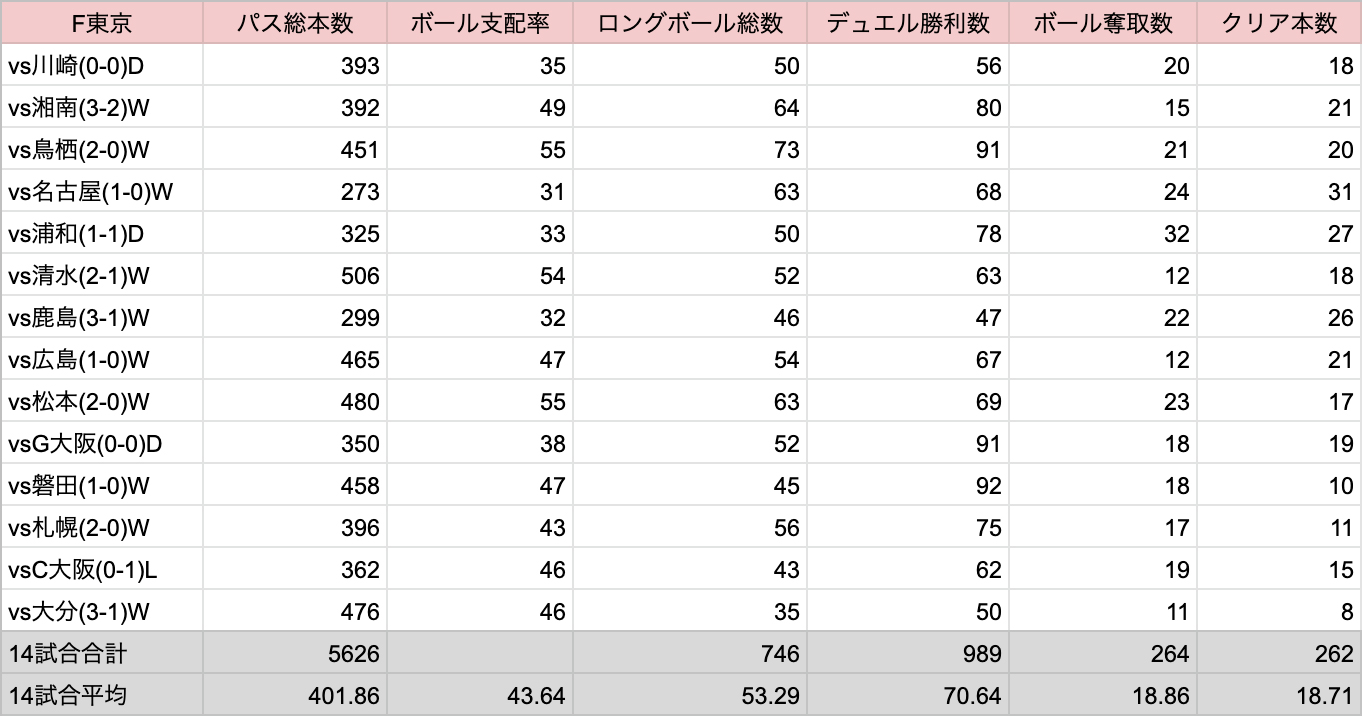

▼(第8節)1位→(第14節)1位 FC東京

第13節でC大阪に負けるまで唯一無敗をキープしていたFC東京。ボール保持に長けた選手を中盤に揃え、ショートパスを駆使した堅守速攻のサッカーが今のところ大ハマりし首位を独走中で、ここまでJ1最少失点、1試合の最大失点数も2なのは守備の安定を物語っています。とはいえロングボールの割合は全体の13%と、非保持型のチームの中ではちょっとだけ少ないというだけですが。長短のパスを使い分けて効率よく勝てているというところでしょうか。このスタイルでクリアランスの本数が平均19本以下なのは、かなり高い位置でボールを奪えているということになります。試合展開がオープンになりすぎず、その上にデュエルでも勝ててパスも繋げるということで、今後も手堅く勝利を積み重ねていくことでしょう。

**

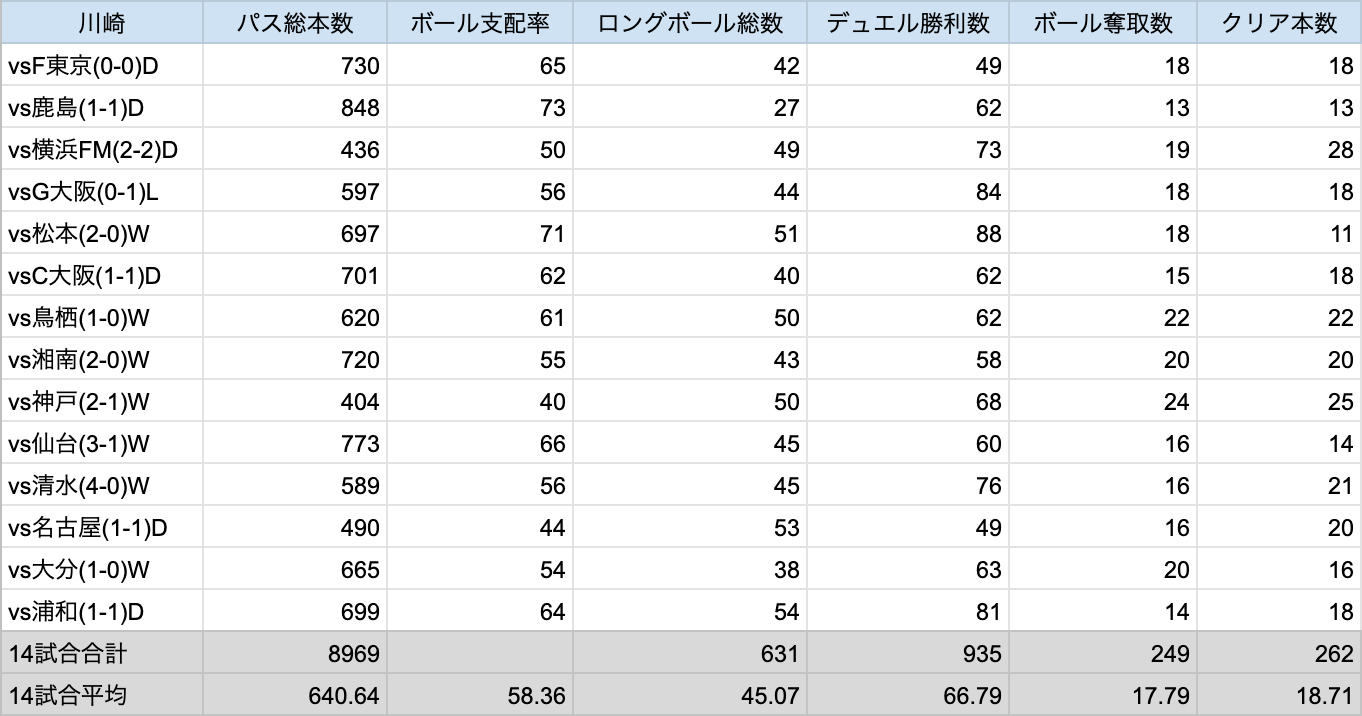

▼(第8節)7位→(第14節)2位 川崎フロンターレ

前回の記事での予想よりも早く、折り返しを迎える前にトップ3以内に巻き返してきました。ロングボールの選択頻度は全体の僅か7%とJでも屈指のショートパス依存型のチームです。デュエル勝利数やボール奪取数はリーグ全体で見ると多くはありませんが、そもそもボールを失う機会が少ないわけですし、時間をかけて組み立てを行うためロストしてもすぐに取り返せます。またここまでのスタッツを振り返ると、横浜FMや名古屋、神戸といった同じく「保持型」のチームに敢えて主導権を与えているのかどうかは気になるところですが、いずれも敗戦はしていないため狙い通りなのかもしれません。FC東京と同様にここまで1敗、スコア的に大崩れした試合もありませんので、安定した試合運びを続けることができれば、鹿島に並ぶリーグ3連覇に向け「状況は整った」という感じでしょうか。

**

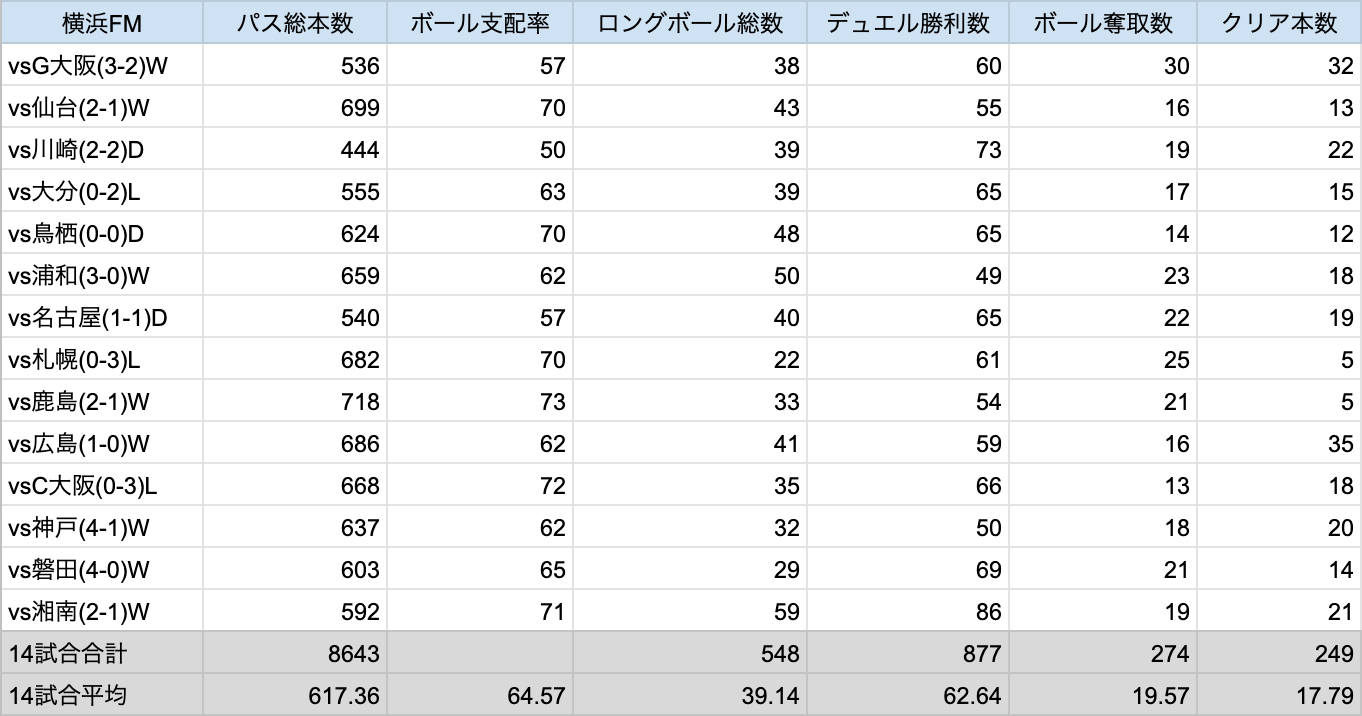

▼(第8節)9位→(第14節)3位 横浜F・マリノス

前回の9位から一気に3位にまで巻き返してきた横浜FM。全チームの中で一番の上昇値です。ただ、負けた試合は全て無得点&複数失点と、しっかりと対策を施してきたチームに対してはからっきしという問題も抱えています。特徴としてパスリリースのタイミングが速く、平均パス総数が600本という点からタイプ的には名古屋に近いわけですが、オープンになりがちな展開だとデュエル勝利数の平均が(名古屋と比べて)20本近く開きがあるため、(いきなり球際に強くはなれないという意味で)やはりもう少しボールリリースのタイミングを遅らせてパス本数を増やすことで試合結果は今よりも安定はするかもしれません。しかし、それではマリノスの持ち味である爆発的な攻撃力がトレードオフになってしまいますし、今のところリーグの約半数を占める「非保持型」のチームには滅法強いようですので、ポステコグルー監督の目指すフットボールを信じて邁進すれば上位に踏みとどまることは可能かと思います。

**

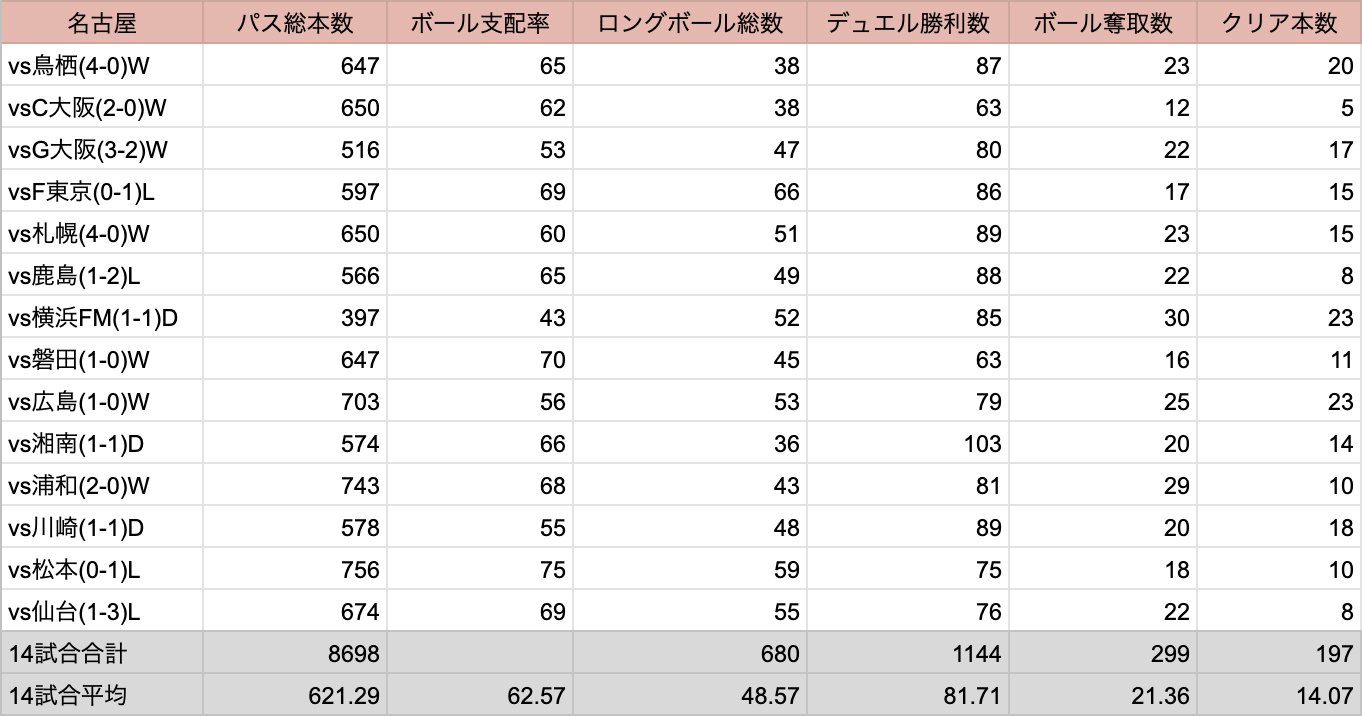

▼(第8節)3位→(第14節)4位 名古屋グランパス

序盤から上位をキープしてきた名古屋ですが、前線で2~3人惹きつける上にデュエルでも無双し、次々と相手DF陣の盤面を破壊してきたジョー選手が怪我で離脱してからの2連敗は痛手でした。先ほどマリノスと似ていると書きましたが、名古屋の場合は敗戦した4チームが全て非保持寄りという点で横浜FMとは似て非なるタイプであると言えます。対戦相手は名古屋が執拗に中央突破を試みることを解っていますので、サイドは割り切って捨てて、ガチガチに中央でブロックを作ってひたすら弾き返すのみです。実際に直近の2試合では松本と仙台に20本近くデュエル本数で下回り敗戦を喫しています。ここまでの状況からこの武闘派スタイルはあまり選手に替えが利かないのでは?とも考えられますので、例えば非保持型+オープンな展開に強い対戦相手や、または主軸となるブラジル人選手の離脱に伴い少しオフェンシブルートを変えてみるだとか、今後上位に留まり続けるためにはそういった創意工夫が必要になってくるのかもしれません。おそらく、風間監督は意地でも現状のやり方を貫き通すと思いますが。

**

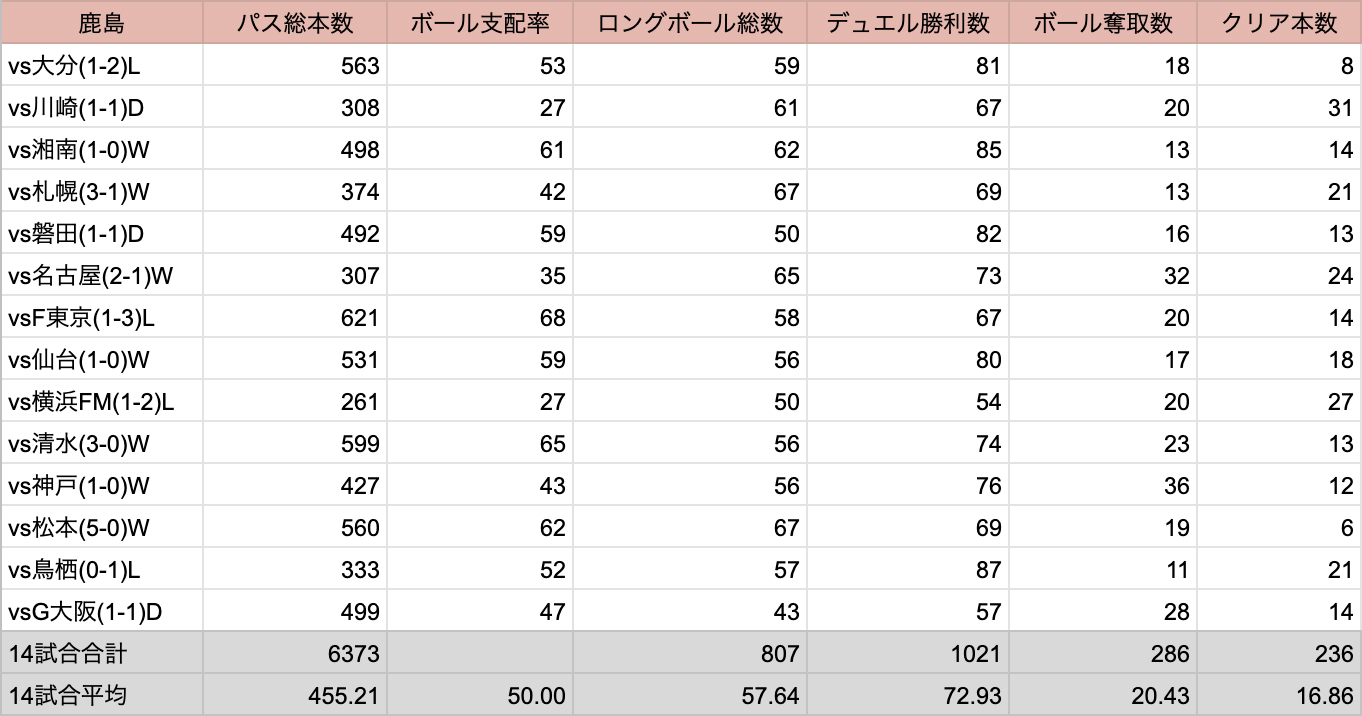

▼(第8節)5位→(第14節)5位 鹿島アントラーズ

前回「鹿島はブラジルのチームっぽい非保持寄りのバランス型」と評しましたが、リーグ全体で見ても、デュエル勝利数もボール奪取数も比較的高いため、やはりアントラーズのDNAであるブラジルサッカーの特色が色濃く現れています。試合によってはやり方を大きく変えられる…例えば非保持型の松本や清水に対して600本近くのパスをアテンプトできる柔軟性の高さは強みと言えるでしょう。その分「この特徴の相手には強いor苦手」という傾向がはっきりしていないため、試合内容が選手の個人能力やコンディションに大きく左右されるというスタイルであるとも言えます。これまでの歴代のシーズン成績からも脚質的に「追い込み型」であろう鹿島、リーグ後半戦からの怒涛の巻き返しに期待したいところです。

**

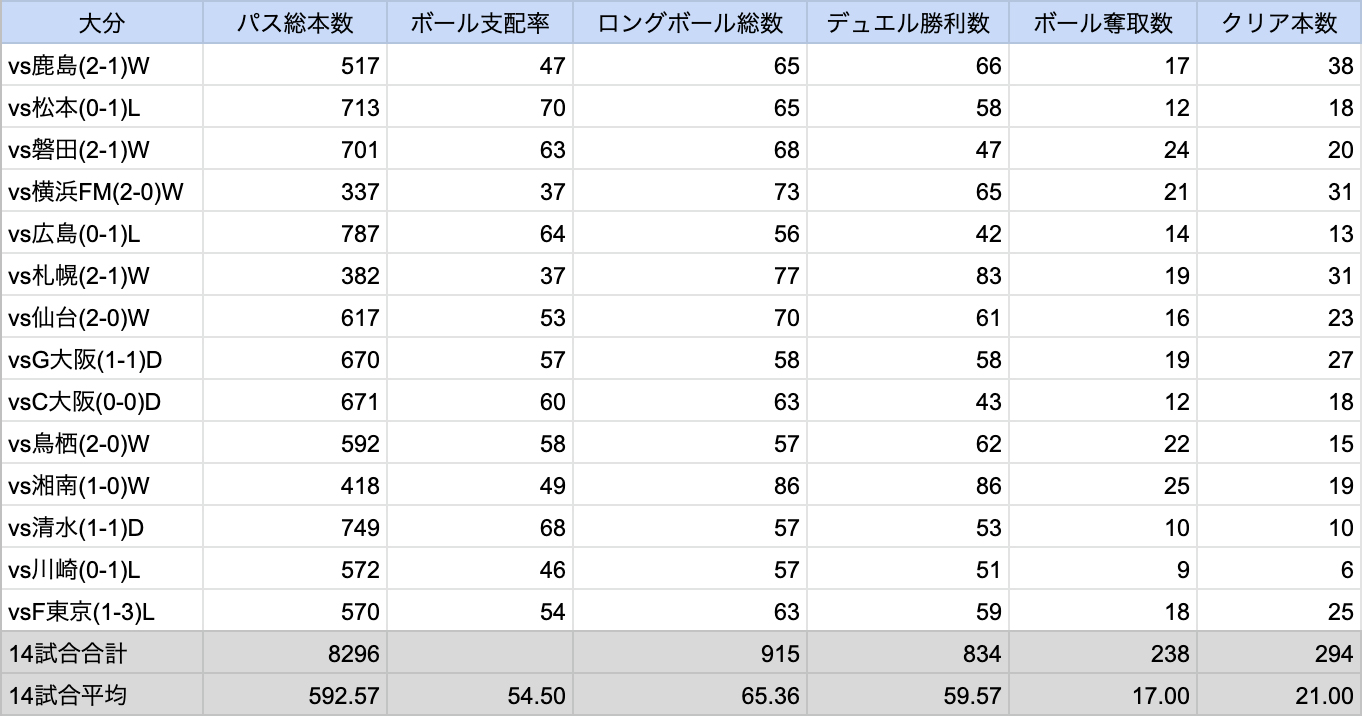

▼(第8節)4位→(第14節)6位 大分トリニータ

前回から引き続き、ここまで褒めちぎってきた大分の"釣り野伏せ"スタイルですが、特に抜かりなく対策されて「がっぷり四つ」となったC大阪戦から徐々に雲行きが怪しくなってきました。というか片野坂監督、J2時代から対ロティーナ監督は未だ勝利が無いんですね。C大阪が「大分の片野坂サッカーはこうやって対策するんやで」をJ1リーグにおいて見せつけた結果、他のチームもしっかりとレーンを埋めたうえで敢えて大分にボールを持たせる&相手陣内では深追いしないというやり方を徹底するようになってきました。前半戦残りの対戦相手は保持型の名古屋と神戸、そしてバランス型の浦和となっています。名古屋は自分たちのスタイルで挑んで来てくれれば勝算はあると思いますが、神戸も浦和も監督が変わってしまったため全く読めなくなってしまいました。なんとかこの3試合で勝ち星を積み上げたいですね。

**

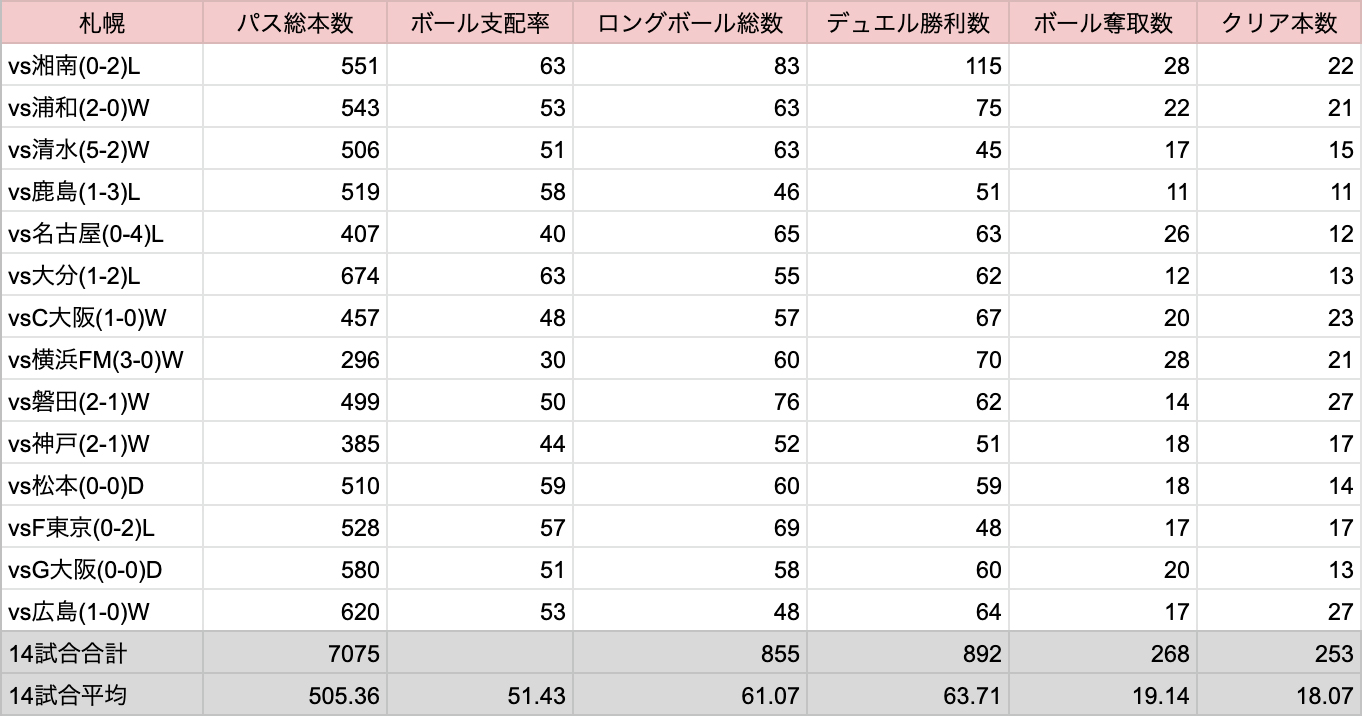

▼(第8節)8位→(第14節)7位 コンサドーレ札幌

もともと球際にも強いチーム特性があるのだと思いますが、それによって攻守のバランスを崩して敗れてしまうという試合(湘南戦や名古屋戦)がありました。しかし直近の数試合では自チームのスタイルは保持しつつ、(FC東京戦を除いて)バランスが取れているのではないでしょうか。なお札幌に関しては数字の印象と実際の試合のイメージが異なるチームなので寸評はこの辺で。このあと対戦する2位の川崎には傾向的に苦戦するかもしれませんが、その後の2試合で対戦する下位グループの鳥栖と仙台に対してはしっかりとボールを保持してゲームを支配し、確実に勝ち点6を狙っていくことで今後の上位進出が見えてくると思います。

**

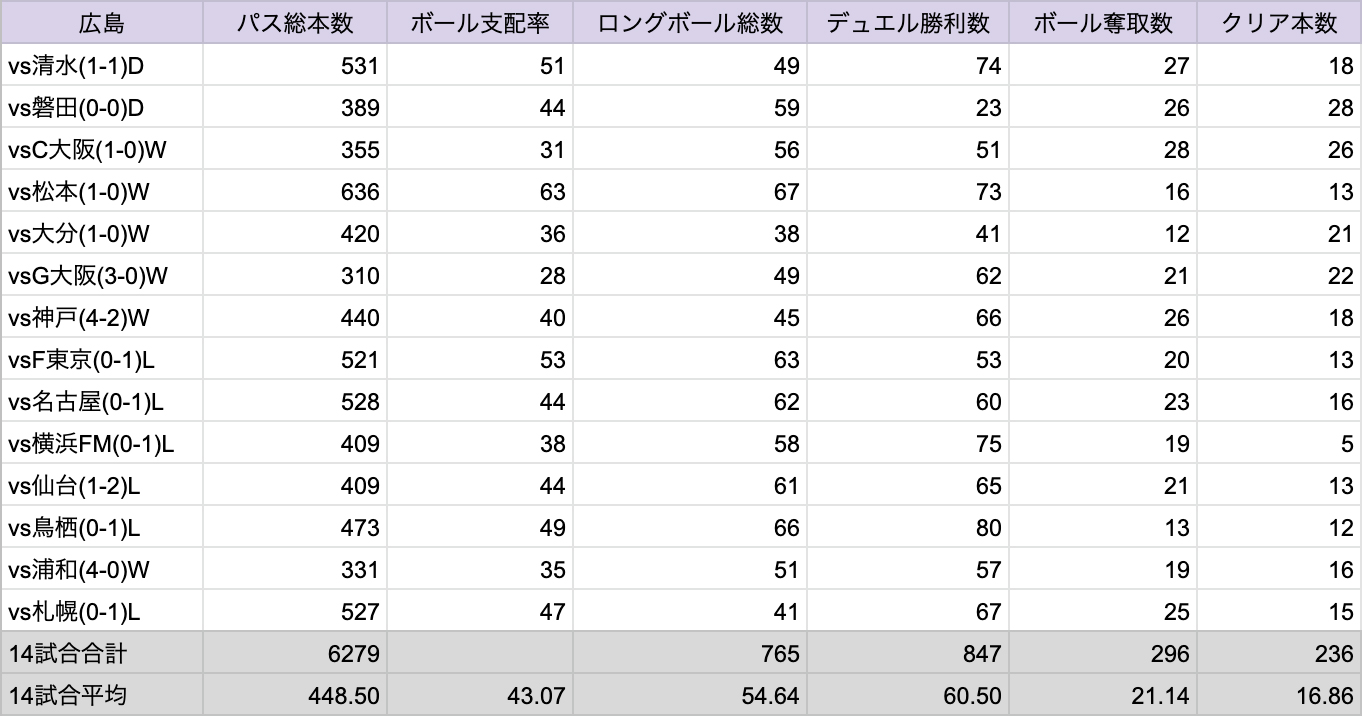

▼(第8節)2位→(第14節)8位 サンフレッチェ広島

第8節のFC東京戦からの5連敗もあり、8位まで順位を落としてしまっています。前回も触れましたが、特にデュエル勝利数とクリアランスの少なさが気になるところです。それでもデュエリスト松本山雅には勝利していたりするので、球際に滅法弱いという訳ではないと思うのですが。この間にACLのグループステージが3戦ありましたので、選手のローテーションや移動の疲労も考慮しなければなりません。同じACL組である浦和も、ほぼ同じ時期に不調に陥っていますし。リーグ戦再開となる今週末の湘南戦を挟んで、鹿島とのACL→ACL→リーグ戦という3連戦が待ち構えています。ここをどうやりくりするかが後半戦の鍵を握ることでしょう。広島の試練はまだまだ続きそうです。

**

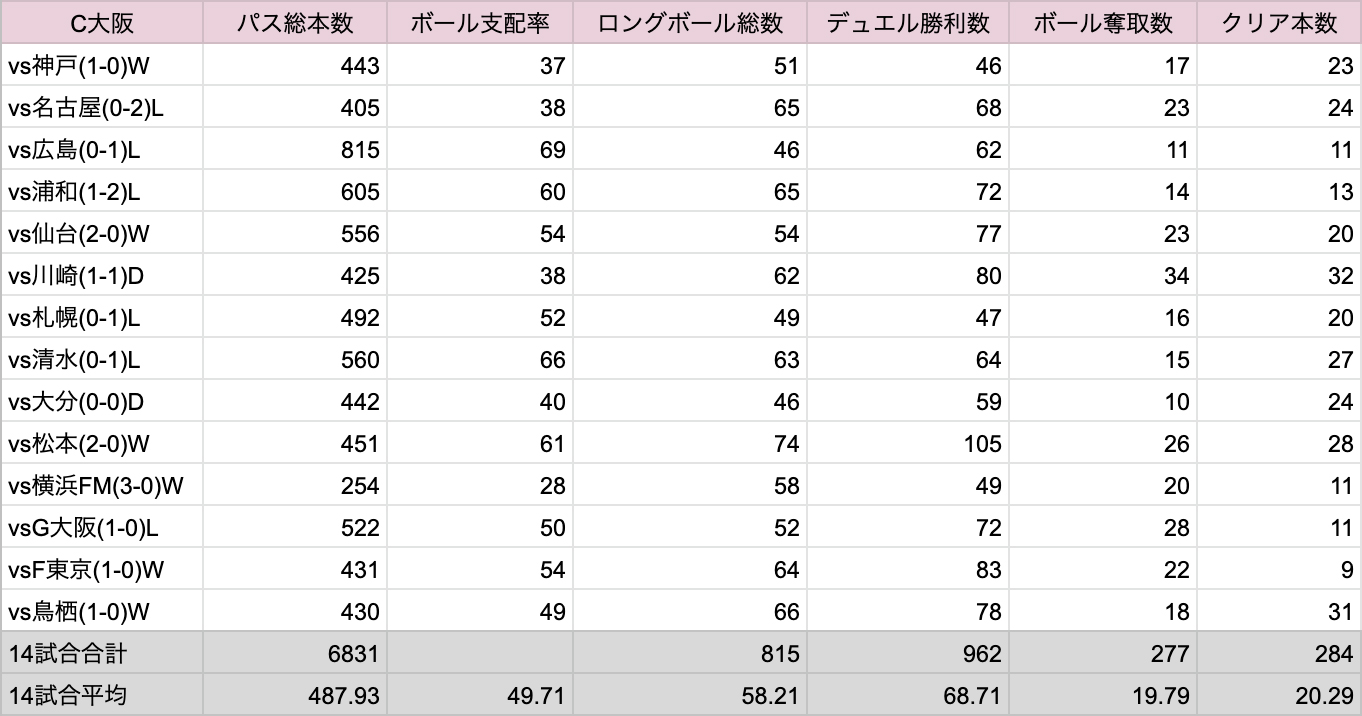

▼(第8節)14位→(第14節)9位 セレッソ大阪

バランス型のセレッソですが、直近6試合では(大阪ダービーを除き)結果を残しています。前回記事を書いた第8節までは2勝しかしておらず少し心配しておりましたが、それも稀有に終わりました。勝負師ロティーナ監督のやり方がかなり浸透してきたのではないでしょうか。C大阪のわかりやすい傾向として「比較的ボールを持たない方が勝てる!」という点ですね。あとはオープンな型で挑んでくる相手、例えば松本に対しては支配率で上回りつつ、デュエル勝利数においても松本の60本に対して105本という数字を叩き出しています。持ちうる選手の潜在能力を存分に引き出すことに長けているようです。序盤は勝てない時期も続きましたが、ここまでロティーナ監督を信じ続けることで得られたリターンはかなり大きいでしょう。特に第13節において首位のFC東京に初めて土をつけたのはセレッソのチームスタイル的にも相当な自信に繋がった筈です。今後TOP5圏内も狙えるポテンシャルを秘めていると思います。

**

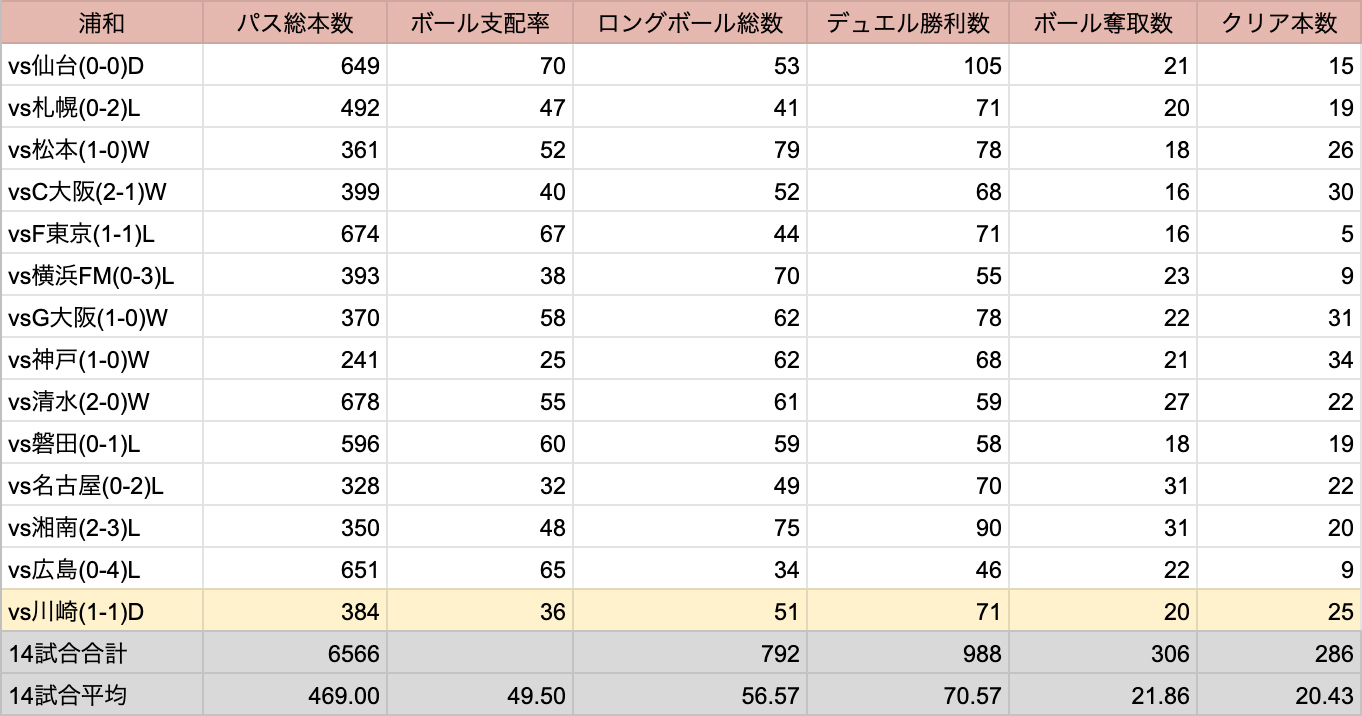

▼(第8節)6位→(第14節)10位 浦和レッズ

(※イエローの塗りは監督交代してからの試合です)前回「今シーズン、オリベイラ監督の率いる浦和には特徴がないのでは?」と書いたところ、Jのファン参加型サイトでも古株である「浦議」さんでも取り上げて頂きまして、その節は大変失礼いたしました…。しかしその後、3連勝の後の4連敗でオリベイラ監督が解任されてしまいました。試合映像でみる限りでもACLでの疲労もあったとはいえ、アンニュイなサッカーに終始してしまっていた印象です。昨季は上手く立て直しを図り、暫定で指揮をとった間は無敗を保った大槻監督。就任1試合目となった川崎相手には明確に非保持に回り、ボール奪取数とクリア本数で相手を上回り勝ち点1をGETしています。ここからACL決勝トーナメントも始まる訳ですが、まずは今週末の鳥栖戦で勝ち点3を奪い、上昇気流に乗りたいところです。

**

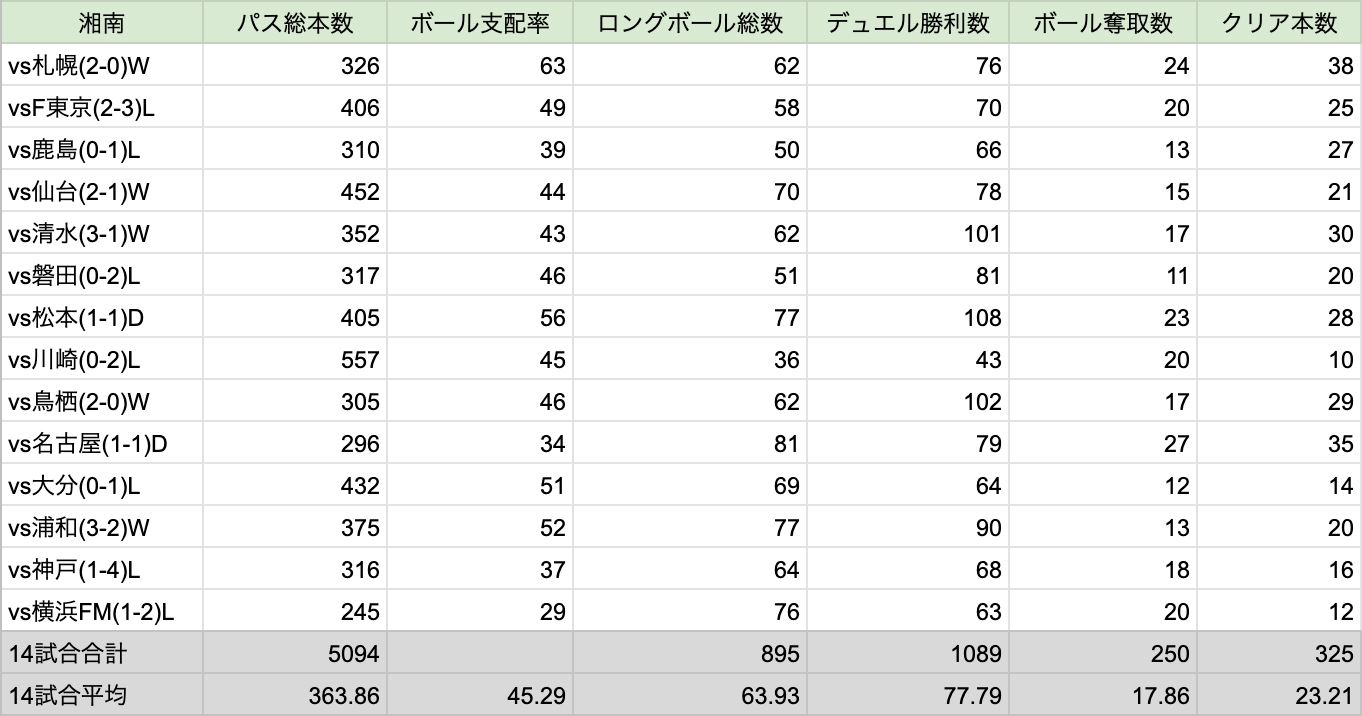

▼(第8節)12位→(第14節)11位 湘南ベルマーレ

「超非保持型」という点では松本と同じカテゴリに属する湘南なのですが、相手にボールを持たせたうえで、松本と違いほとんどをデュエルで奪いに行くことで消耗戦に持ち込むのが、一人としてピッチ上でサボることが許されない「湘南スタイル」の定義であると言えます。優勝した昨年同様に短期決戦のカップ戦では効果的かと思いますが、リーグ戦で1シーズン戦い抜くには選手が壊れてしまう可能性も高く、若くて回復の早い選手を擁する事やフィジカルコンディション管理の徹底が必要なスタイルでもあります。もちろんこのやり方で中位以上をキープできるのであればやり抜くべきですし、J1リーグにおいて明確なスタンスを持つことで、スタイルに会った選手を集めやすいというメリットもあります。湘南はクラブの哲学的にもフロントと監督が一枚岩となっているので、コンセプトを崩すことなく続けて欲しいです。

**

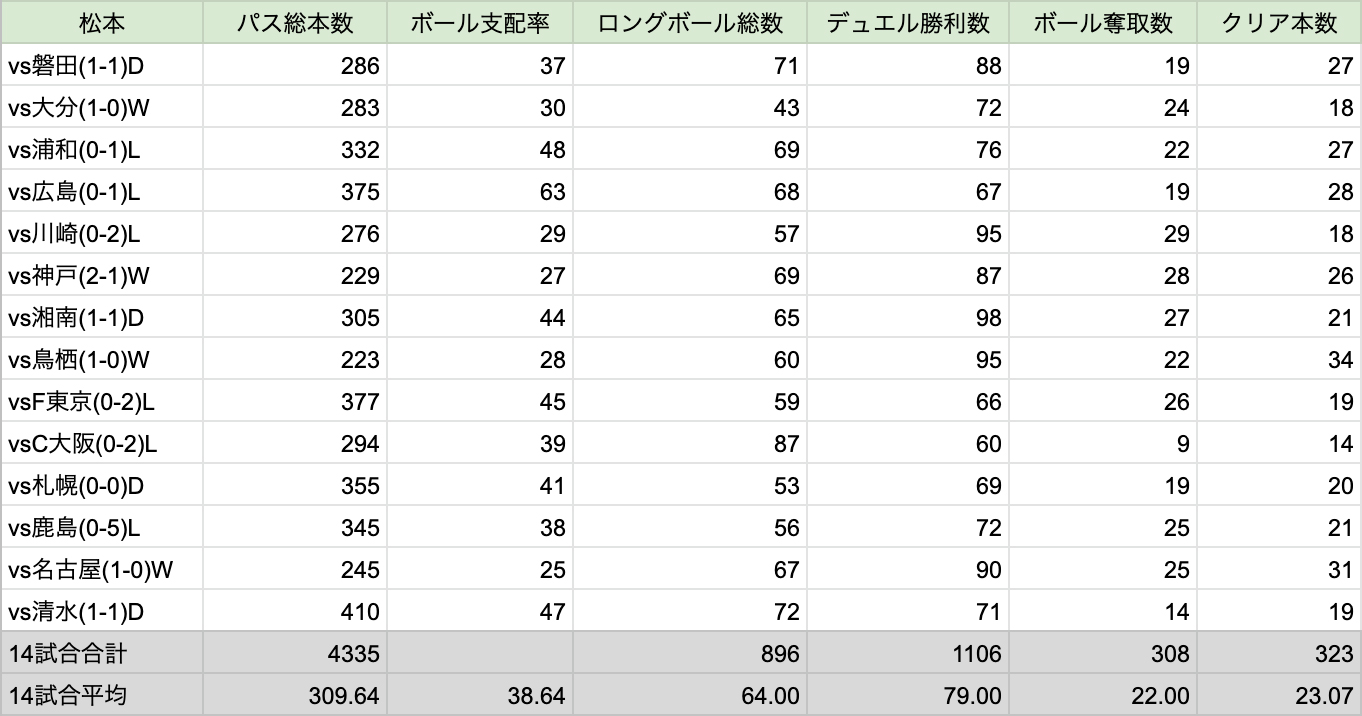

▼(第8節)12位→(第14節)10位 松本山雅

前回「ソリボール」を多用してしまいましたので今回は封印します。順位も2つあげてきました。直近6試合で僅か1勝と、スタイル的に連戦連勝を狙うのは難しいと思いますが、大分や神戸、そして名古屋と「保持型」のチームにしっかりと1点差で勝利しているあたりは流石です。反町監督の明確なプランを選手達がピッチ上で忠実に実行している賜物と言えるでしょう。リーグ全体においてもデュエル勝利数2位、ボール奪取数2位、クリアランス総数も2位と守備的な項目選手権であればぶっちぎりの1位でもあります。積み重ね大事。それほどに徹底されているということですね。今季はJ1再昇格からの1年目ということでまずは残留を目標としているでしょうから、鬼神の如く対戦相手の前に立ちはだかる姿を見続けたいと思います。なお再開後のリーグ戦では特に横浜FMがスタイル的に餌食になる可能性が高いです。注目。

**

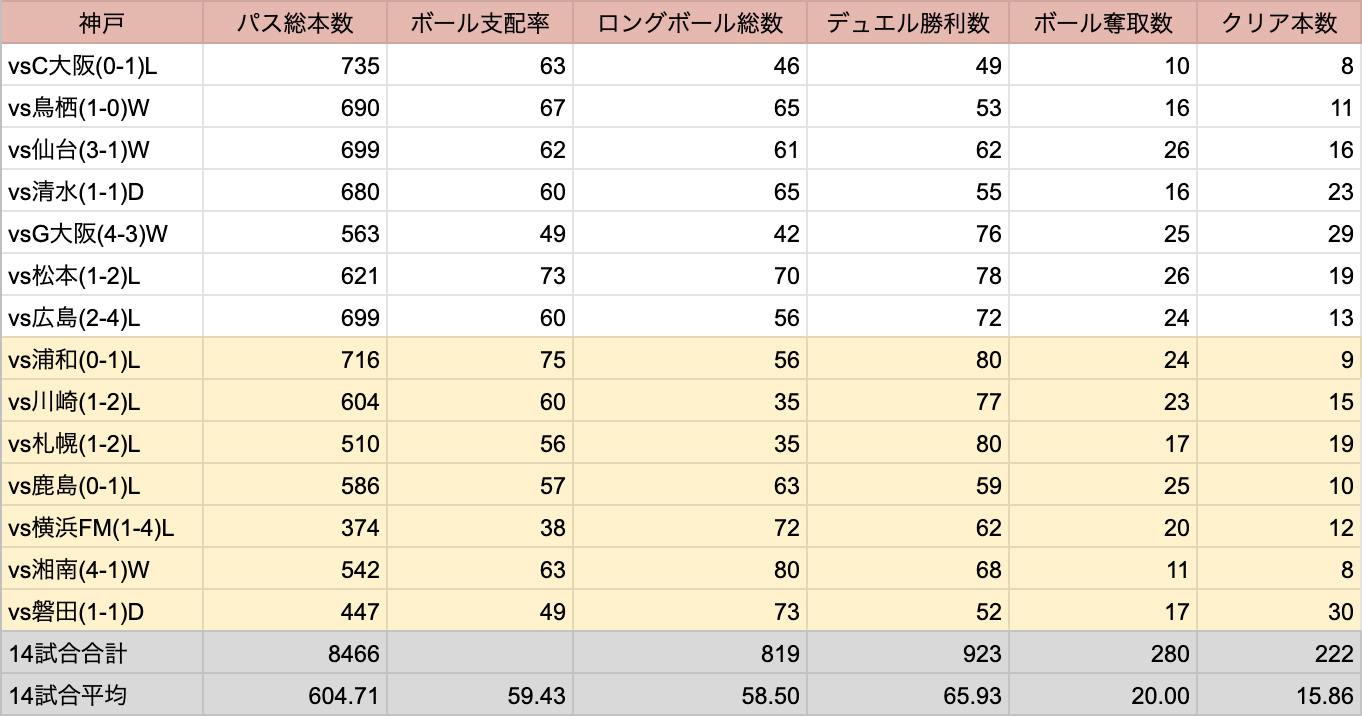

▼(第8節)11位→(第14節)13位 ヴィッセル神戸

(※イエローの塗りは監督交代してからの試合です)さて、前回の記事でリージョ監督から吉田監督になり「予測できない!」と書いた神戸ですが、今回の記事を書く段階でまた監督が変わりました。新任のフィンク監督がどのようなサッカーを繰り広げるかは蓋を開けてみないと何とも言えませんが、2005年、2012年、2019年と7年周期でシーズン中に2度監督を交代しており、うち05年と12年はJ2降格という憂き目に遭っていますので、フィンク監督に課せられた使命はまず「J1残留」かと推測します。第6節以降はボール保持型でほとんど結果が出なかったので、吉田監督の任期中に結果が伴わなかった「パスリリースの速いサッカー」を更にソリッドにするのかどうかはわかりませんが、おそらく神戸のバルサ化は一旦棚上げになってしまうのかなと。いきなり極端な非保持型に向かう訳では無いと思いますが、唯一保持率が40%を切った横浜FM戦を1-4で大敗しているのがかなり気にはなっています。

**

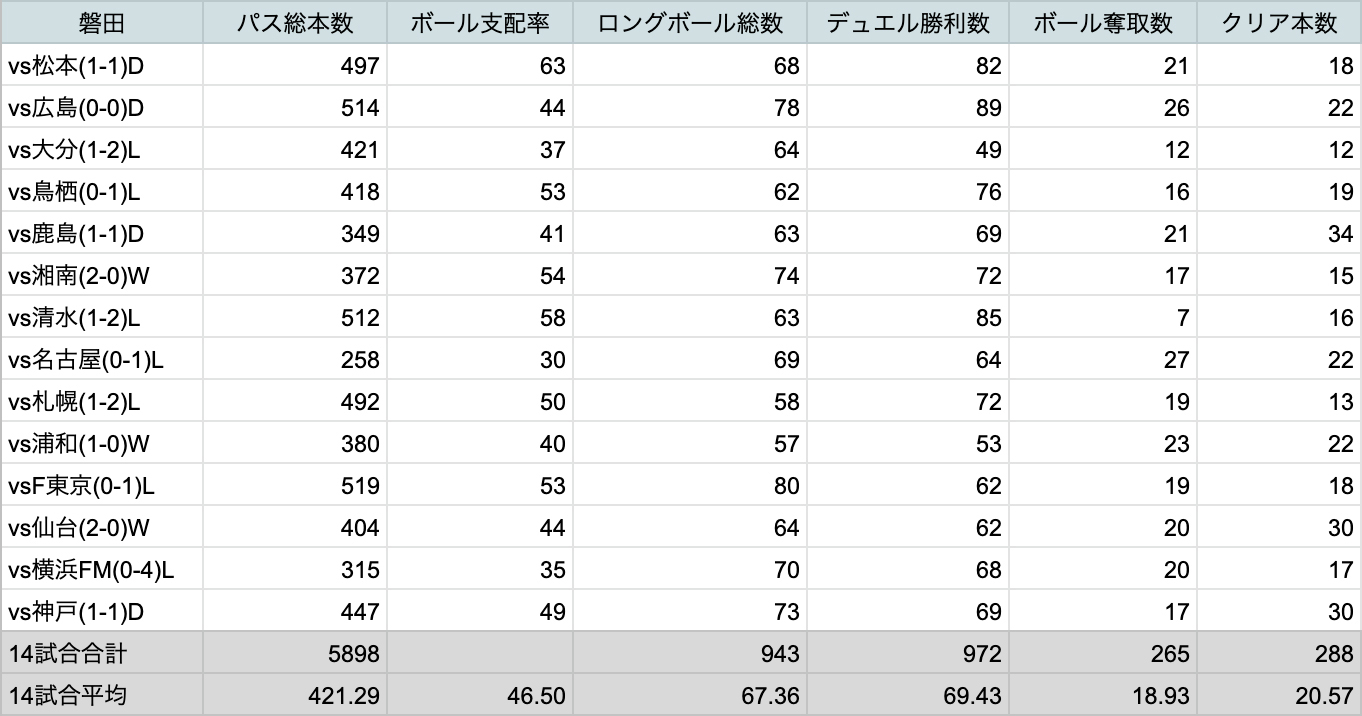

▼(第8節)16位→(第14節)14位 ジュビロ磐田

以前の記事で磐田をディスってしまい反省しておりましたが、1-0で勝利した浦和戦を境に明らかに「アダイウトン&ロドリゲスで大外から殴る!」に舵を切り勝ち点を拾うことができています。私もひとまずはこの戦い方で良いと思います(大敗した横浜FM戦は見なかったことに…)。特に今は川又選手が離脱しており前線で確実に収める選手がいない為なおさらです。そして今季より加入したロドリゲス選手ですが「マジか」と思わず声に出してしまう程に見境なくドリブルで敵陣に突っ込んで行くためボールロストマシンと化していたりするのですが、クレーンゲームの確率機のように一定回数チャレンジするとドリブルが成功するという謎設定になっています。JのDF陣がなかなかあのタイプのFWと対峙したことが無いというのもあるかもしれませんが、相手が吹っ飛ばされたりコケたりしたら確定演出と言って良いでしょう。今やロドちゃんのそれをみるためだけに試合を追っていると言っても過言では有りません。そしてここまで全くスタッツを追っていませんね…後は気合いでJ1残留を勝ち取りましょう!

**

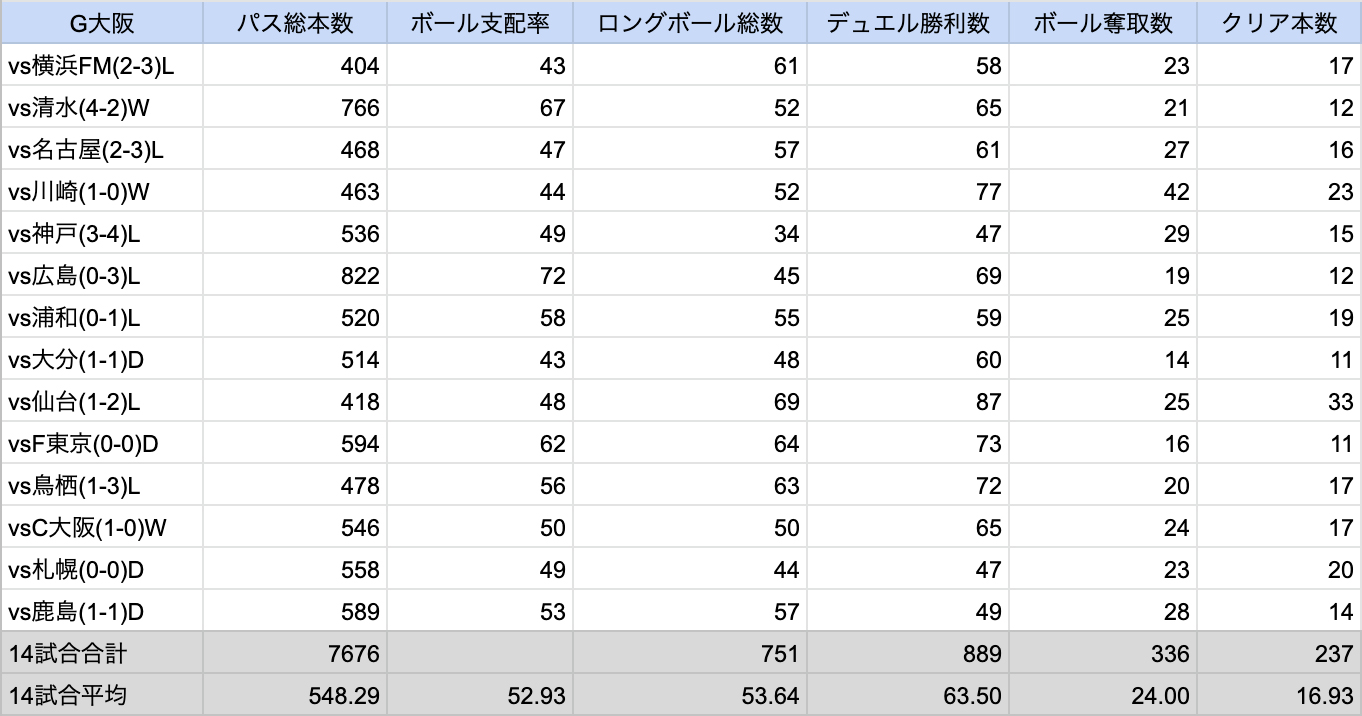

▼(第8節)15位→(第14節)15位 ガンバ大阪

序盤はかなりバランスを崩して得点の出入りが激しくなっていたガンバですが、直近3試合では数字を追う限りでも立て直しが図れているようです。特にボール奪取数はリーグトップとなりますので、宮本監督の選手の特性を活かすやり方がハマればまだまだ上位進出を見込めると思います。神戸同様にボールも持てますし。このあと磐田、湘南そして松本と非保持型のチームとの連戦となりますので、しっかりとボールを保持し、合わせてデュエルにも競り勝つことで勝ち筋は見えてくると思います。未確定ですが宇佐美選手が戻って来れば左サイドからのチャンスメイクやカットインからのゴールも大いに期待できますので、ドイツで輝くことができなかった分、ガンバ低迷回復の起爆剤になってくれることでしょう。

**

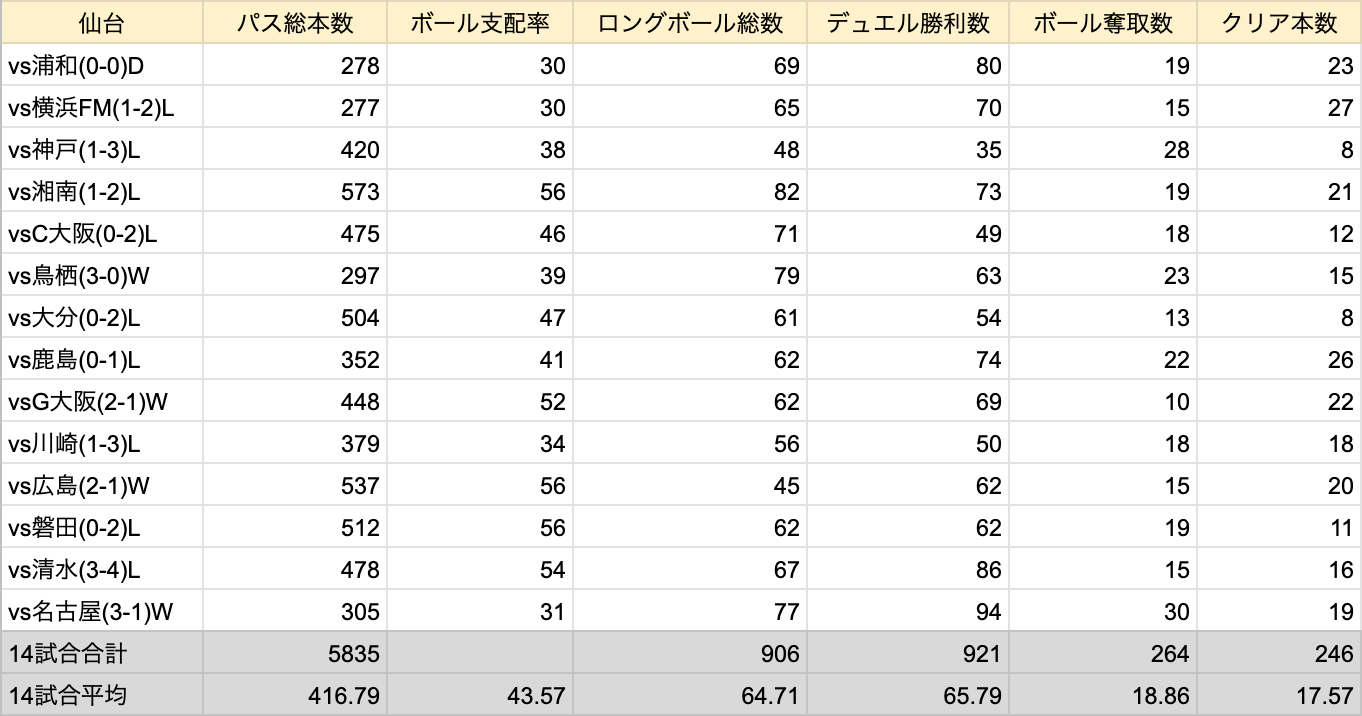

▼(第8節)17位→(第14節)16位 ベガルタ仙台

名古屋戦の勝利で復活の印象の強い仙台ですが、序盤から変わらずの失点の多さは懸念材料でしょう。更には正GKのシュミット・ダニエル選手の欧州移籍が噂されていますので、すぐに代役は見つからないかもしれませんが、彼の移籍が決まり次第同レベルのGKの確保は急務かと。名古屋戦で見せた球際の強度を維持できれば、名古屋と同じく「オープンな消耗戦」を挑んでくるであろう今週末の松本山雅との試合にも勝機が見えてきます。中長期的にどうこうというより、当面は目の前の勝ち点を拾い続けることが目標になるものと思いますので、デュエルでどれだけ相手に競り勝ちイニシアチブを握れるかどうかは一つの生命線になってくるかもしれません。

**

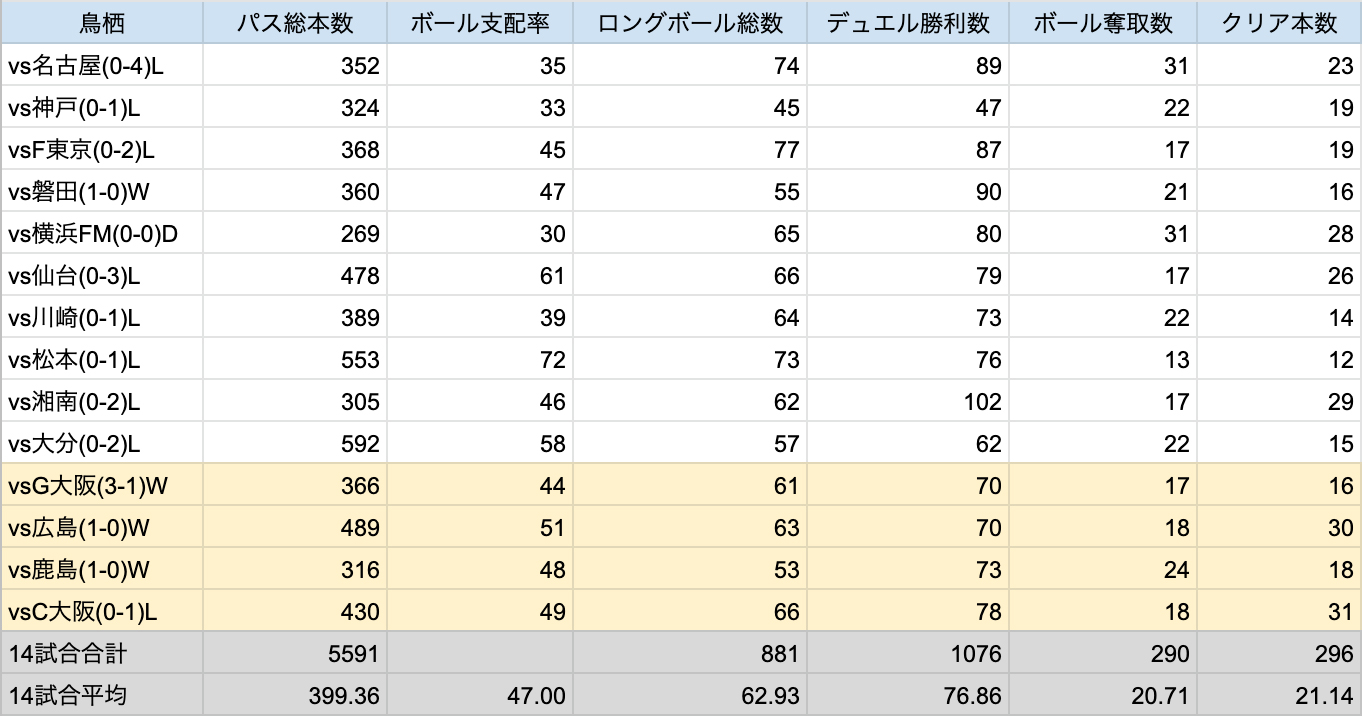

▼(第8節)18位→(第14節)17位 サガン鳥栖

(※イエローの塗りは監督交代してからの試合です)カレーラス監督から金監督に代わり見事な3連勝、ひとまずチームの立て直しは上手くいっていると見て良いでしょう。特にデュエルの数字を見て欲しいのですが、直近4試合すべて70台と試合を(結果的に)コントロール出来ていることが伺えます。極端な例では湘南戦で102本のデュエル数を記録していますが、相手のオープンな戦い方に合わせすぎた結果、0-2での敗戦を喫しています。おそらく傾向としては非保持型→バランス型に舵を切っているはずなので、シーズン折り返しとちょっとしたところで中位グループ入りも見えてくると思います。鳥栖に関しては能力の高い選手も充分に揃っていますので大いに期待できます。

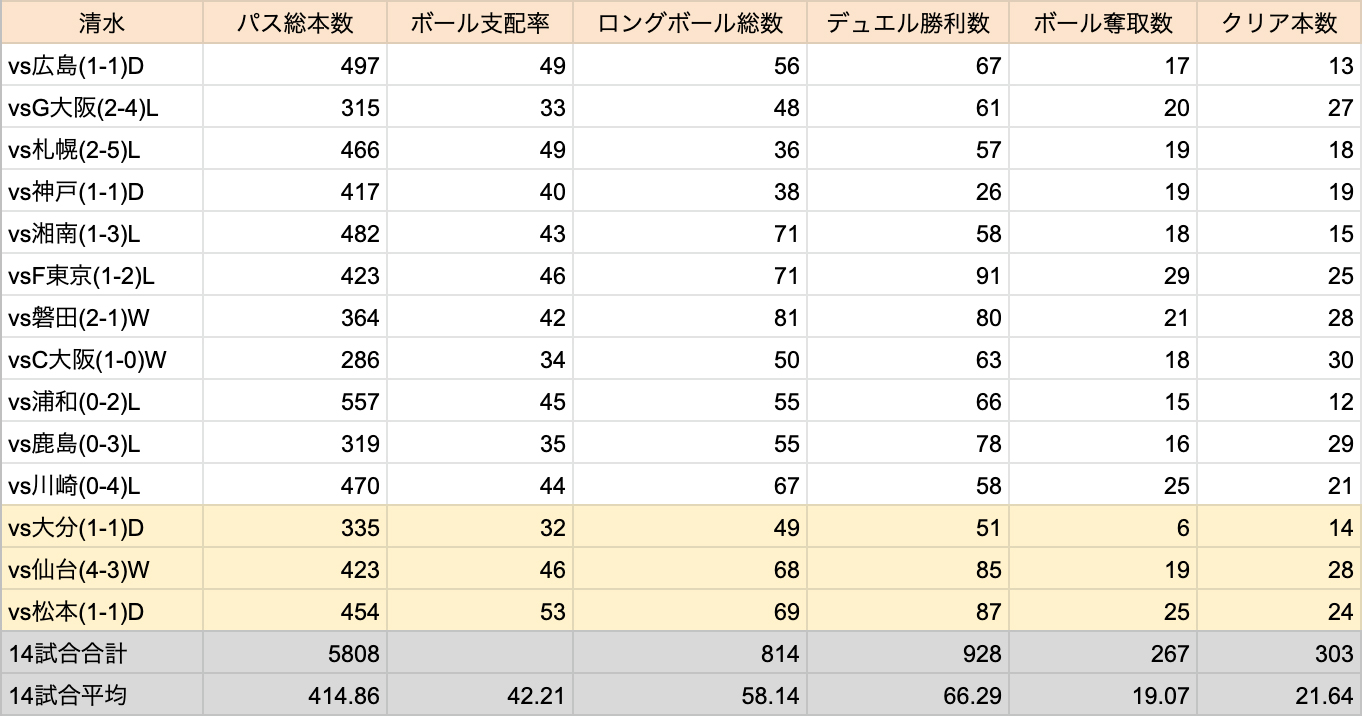

▼(第8節)13位→(第14節)18位 清水エスパルス

(※イエローの塗りは監督交代してからの試合です)ヨンソン体制から篠田監督に代わり3戦無敗、勝ち点5と上々の滑り出しですが、不覚にも最下位に沈んでいます。専ら13位から下は団子状態ですので、1節で大きく順位が入れ替わる訳なので何も下を向く必要は無いのですが、未だJ1リーグ最大失点数であることからも、まずは失点せずに第8節のC大阪戦のように、クリーンシートでの勝利が目先の目標でしょうか。磐田同様に四の五の言える状況ではありませんので、死なば諸共でJ2で静岡ダービー開催とならないよう、何とか踏ん張って残留して欲しいものです。今も昔も清水と磐田がJ1リーグにおいて躍進することこそが、わかりやすく静岡サッカーの熱量を上げる唯一の手段なのですから…。

まとめ

この数字の見方で合っているとかどうかは判りませんが、だいぶ今シーズンのJ1の傾向が見えてきたかと思います。またスタッツの総数でやってみた結果、チームスタイル辺りは色濃く反映されてわかりやすいのかもしれませんが、トータルの数値だと単体だと誤った解釈をしがちな上、他に比較しないといけないデータが多すぎて、あっちゃこっちゃ行き来ししながら検証をしなくてはならず大変でした。という訳で、改めて次回以降は「平均値」や「中央値」でデータ抽出し検証できるようにしてみます。とは言え第2回目にして既に書くネタが無くなり気味(選手が大幅に入れ替わらない以上、各チームのスタイルはシーズン中には大きく変わらない)なので、第3回目はおそらくシーズン終了後になると思います。

それではJ1リーグの再開を待ちわびつつ、今夜から始まる女子ワールドカップ、そして14日から始まるコパ・アメリカに胸を躍らせながら今週を過ごしていくとしましょう。頑張れ日本代表!それでは、皆様もよきサッカーライフを!