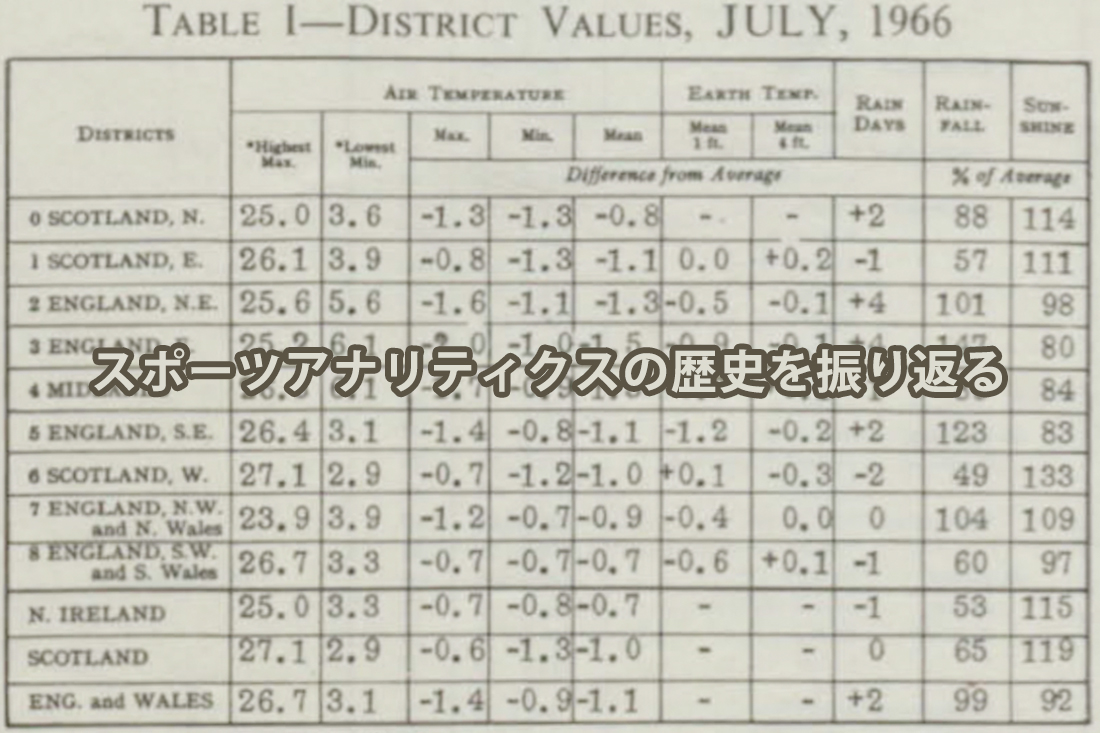

スポーツアナリティクスの歴史:シリーズ第1回「スポーツアナリティクスの歴史を振り返る」

2019.07.22 written by Daichi Kawano(SPLYZA Inc.)![]()

※第2回「サッカーのデータ分析の歴史と戦術ブロガーの未来」

https://www.sportsanalyticslab.com/column/football-data-analytics-history.html

※第3回「現代におけるスポーツアナリティクスの役割」

https://www.sportsanalyticslab.com/column/sports-analytics-for-business.html

近年、日本でも盛り上がりを見せているスポーツアナリティクス業界ですが、意外とその歴史を知らない方も多いのではないでしょうか。今回は私の専門分野のサッカーに限らず、野球やテニス、アメフト、ラグビーそしてバスケットボールなど世界中、多岐に渡るスポーツでいかに分析が進化していったのかを探っていこうと思います。序盤はスポーツアナリティクスに関する歴史やキーとなった人物に焦点を当てつつ、2000年代以降は取り上げるトピックが多いので、データ分析系のサービスや関連企業の紹介を中心に話を進めて行こうと思います。

**

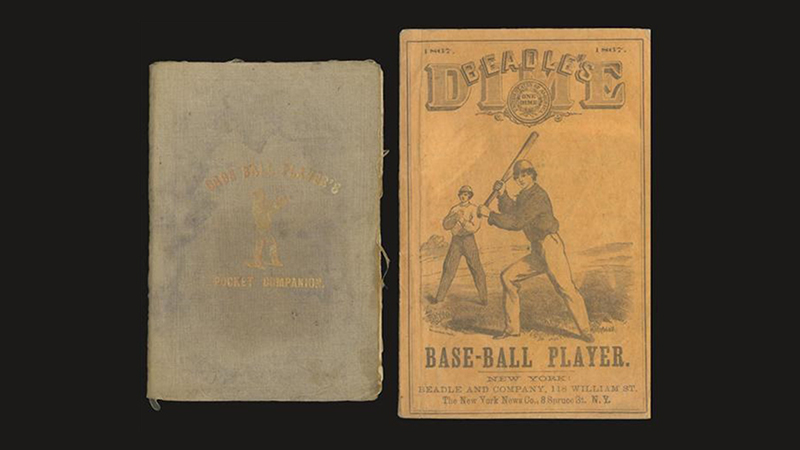

▼1861年 - ヘンリー・チャドウィック著「Beadle’s Dime Base Ball Player」野球

Photo via Lelands (https://lelands.com/bids/1859-baseball-player%27s-pocket-companion--and--1867-beadles-guide)

1861年に発行された「Beadle's Dime Base Ball

Player」では、「プレーヤーのスキルをデータとして得るためには、打席とフィールドでのプレーの両方の分析を行うべきである」と述べられています。

これに加えて、すべてのチームにおいて統一された方法でスコアリングしなければならないことを強調しており、記録を行うためのテンプレート(記法システム)を書籍の中で提示しています。この本の著者でもあり、そのテンプレの発明者は、ただの新聞記者であるヘンリー・チャドウィックという人物でした。

via http://baseballnuggets.blogspot.com/2016/01/new-old-baseball-guides.html

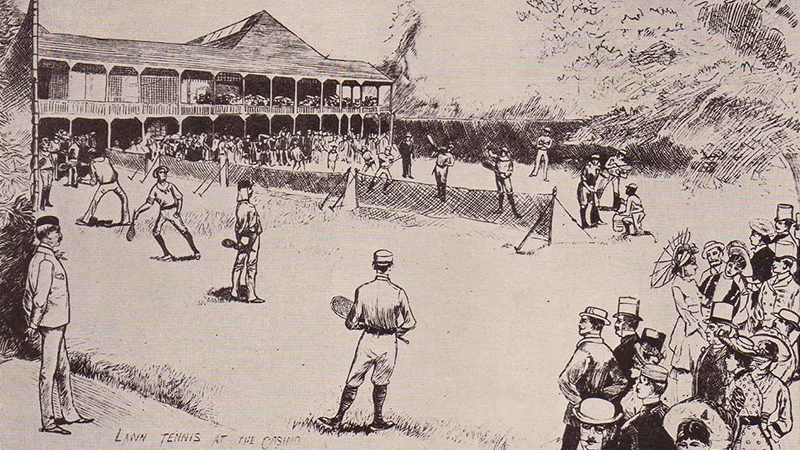

▼1885年 - ヘンリー・チャドウィック著「Lawn Tennis Manual」テニス

Photo via 「Fifty Years of Lawn Tennis in the United States」

前途したベースボールライターであるヘンリー・チャドウィックは1885年に「Lawn Tennis

Manual」をリリース。本作での「記録のためのコツ」と題されたセクションにおいて、チャドウィックは詳細な「記法システム」の使用を提唱しています。

試合中のラリーの回数とともに、サーブやレシーブの回数、ゲーム内のショットの場所など細かく分類して記録することを推奨しました。これらの手法は「プレイヤーのパフォーマンス分析」の源になったとされています。

via https://tennismagazine.jp/_ct/17137942

▼1891年 -「New York Times」テニス

1891年7月、ニューヨークタイムズ紙の匿名の記者が、サービスエースやダブルフォルト、合計得点などの詳細なスタッツを初めて全国紙に寄稿しました。

via https://www.nytimes.com/1981/08/30/magazine/table-of-contents-new-york-times-magazine-august-30-1981.html

▼1897年 -「世界初のスポーツ・インフォグラフィック」ボクシング

Photo via Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Corbett-Fitzsimmons_Fight)

1897年にネバダ州で行われたボクシングの世界タイトル戦、ジェームス・コルベットとボブ・フィッツシモンズの試合は、翌日の1897年3月19日に発行されたニューヨークの新聞に「世紀の一戦」としてマッチレビューが掲載されました。その解説および分析はボクシングの専門家であるジェームズ・コナーズ教授によって行われ、両選手の有効打を表現するために大きな一枚の紙に印刷された人体図を使いました。そこで教授は身体のイメージをエリア分けし、そして体の各箇所にどれだけパンチを見舞ったかを表すために数字を割り当ててグラフィックとして表現しました。

via https://tss.ib.tv/boxing/boxing-articles-and-news-2005-videos-results-rankings-and-history/1808-corbett-vs-fitzsimmonsst-paddy-s-day-1897

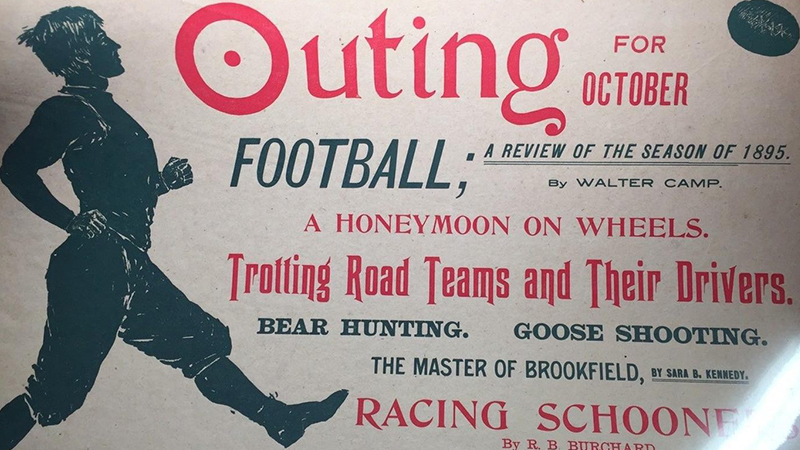

▼1900年 -「Outing」アメリカン・フットボール

via WorthPoint (https://www.worthpoint.com/worthopedia/original-1896-outing-magazine-ad-1913363810)

1900年1月に発行されたOuting誌では、イェール大とプリンストン大、イェール大とハーバード大の試合についてユニバーシティフットボールという組織での包括的な統計分析が行われ、ゲーム中の重要なイベントの頻度だけでなく、パスラッシュやパントの距離なども掲載されました。

▼1907年 -「La Petite Gironde」ラグビー

via (http://berriak.over-blog.com/pages/Finales_Parcours_en_Championnats_de_France-2256399.html)

2人のフランス人ジャーナリストが書いたレビュー記事は、当時としては画期的な内容でした。分析内容はスクラム、ラインアウト、ファウル、ペナルティ、トライ…そしてさまざまな種類のキックなどの試合中のイベントを読者に示すために、ゲームの時間やピッチ上の位置を示し、また今でいうピクトグラムのようなものも用いて表現されました。

▼1910年 -「Association Football Chart」サッカー

1910年、セント・ルイ・スターの記者デイビット・バレットは、サッカーのリーグ戦に関する記事の中で「一般的なサッカーファンが気にかけているのは得点数と得点者だけ。これは非常に残念なことだ。」という懸念を示し物議を醸しました。彼は「もっとゲームの様々な事象に着目すべきである。」とし、同じ記事の中で彼がタリーチャート(日本でいう正の文字でのカウント)を使用してプレイヤーのゲーム中のイベントデータを取得することで、将来的にプレイヤー個別のプロファイルが提供可能になることを言及しています。

▼1910年 -「The Science of Baseball」野球

Photo via WorthPoint (https://www.worthpoint.com/worthopedia/vintage-book-1922-science-baseball-1824453343)

この書籍でアメリカの野球における当時の「記法システム」が確立したと言われ、またこの書籍により1890年代からこの記法が実践されていたことが証明されました。

▼1913年 -「世界初のスポーツデータを扱う会社 エリアススポーツ 設立」

via mlblogs (https://marinersblog.mlblogs.com/mariners-pr-visits-the-elias-sports-bureau-53607247cf80)

世界初のスポーツデータ会社「エリアススポーツ」はアルとウォルターという兄弟2人によって設立されました。1913年当初、彼らは野球のスタッツを販売することで生計を立てることを目論んでいました。2019年、同社は創業した住所で現在も営業中。長年にわたりMLB、NFL、NBA、NHLやMLSなどアメリカのプロスポーツをデータで支えています。

Official Site:http://www.esb.com/

▼1937年 -「シュート本数の記録」サッカー

Photo via THE SCOTSMAN (https://www.scotsman.com/news-2-15012/scotland-s-all-time-record-football-attendances-1-4450238)

1937年6月20日にオランダで開催された「西ヨーロッパvs中央ヨーロッパ」のサッカーの試合で初めて「シュート本数」が記録されたそうです。

▼1947年 -「世界初となるフルタイムでのデータアナリスト登用」野球

via https://definitivedose.com/

1947年、モントリオール・カナディアンズとナショナルホッケーリーグのパートタイム・アナリストとして働いていたカナダ出身のアラン・ロスが、ブルックリン・ドジャーズの社長であるブランチ・リッキー(写真右)に、「統計学的なアプローチを行うことでチームは大幅に強くなりますよ!」と提案しました。ロス氏は「例えば、ある打者が右利きの投手に2割2分しか打てないところ、左利きの投手に対しては3割打てることがわかっていれば、それは監督にとって大きな助けになるはずですよね?」と投げかけたそうです。社長であるリッキーは興味をそそられ、ロス氏はプロのクラブに雇われた最初のフルタイム・データアナリストとなり、当時は扱える人間も少なかったパーソナルコンピュータを(スポーツの)クラブハウス内に最初に持ち込んだ人物ともされています。

▼1950年 -「ブレントフォードFCにチャールズ・リープ氏が就任」サッカー

via The Sun (https://www.thesun.co.uk/sport/football/2178581/could-england-be-so-far-behind-other-top-nations-because-they-listened-to-an-raf-accountants-statistics-back-in-the-1980s/)

イングランドでは伝説のスポーツアナリストと言われており、サッカーをはじめ様々なスポーツを詳細に分析することに50年以上を費やし、2002年に亡くなったチャールズ・リープを無くしてスポーツアナリティクスの歴史を語ることはできないでしょう。彼が提唱した「ロングボール戦術」や「ダイレクトプレイ」はイングランド代表十八番のルートワン(俗に言うキック&ラッシュ)戦術をより強固なものとしました。

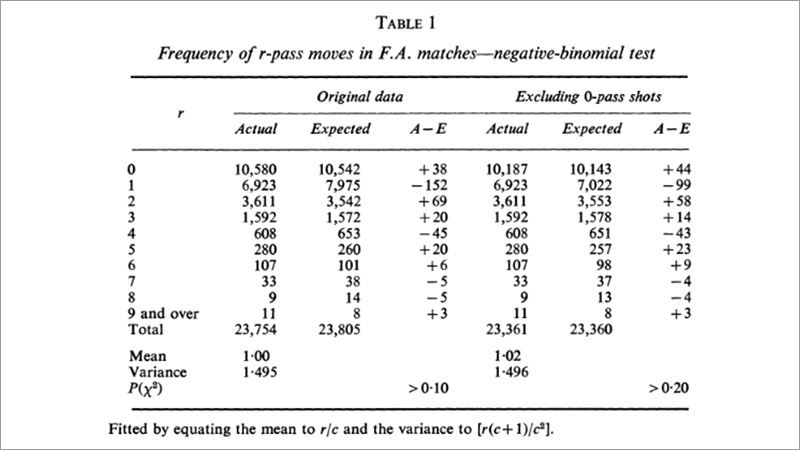

彼の論文としては、サッカーの構造はほぼ定数によって決定されるという発見を生み出した「Reep and

Benjamin(1968)」が有名で、彼の研究は多くの研究者やサッカーの監督・コーチに影響を与えたと考えられています。

当時イングランドサッカー協会のコーチングアシスタントディレクターであり、日本語題「サッカー

勝利への技術・戦術」の著者であるチャールズ・ヒューズはリープ氏の信奉者でしたし、長年に渡りウォルバーハンプトン・ワンダラーズで監督を務めたスタン・カリスや、ワトフォードやアストンヴィラ、そしてイングランド代表監督も務めたグレアム・テイラーも、チャールズ・リープの分析結果に基づいたプレー戦略・戦術を積極的に採用しました。これらが、のちに訪れるイングランド代表暗黒期の引き金になるとは…当時は思ってもみなかったことでしょう。

▼1960年 -「ダラス・カウボーイズ、スーパーボウルを制するために高度な統計学を活用」アメリカン・フットボール

via https://fivethirtyeight.com/features/cowboys-and-indian-fivethirtyeight-films-signals/)

コンピュータープログラマーであり統計学者でもあるサラム・クライシーはインドで育ち、アメフトについても、またアメリカについても何も知りませんでした。それでも、1960年代初頭にダラス・カウボーイズのスカウティングシステムの見直しをクライシーが手伝ったことにより、そのシステム内で扱っていたデータが鮮明で活きたデータとなり、その結果、ダラス・カウボーイズはスーパーボウルに5回出場し、タイトルを2回獲得することができました。この物語は「The

Cowboys and the Indian」というタイトルで映画化もされています。マネーボールの何十年も前に実際にあった話です。

▼1968年 -「イングランドサッカー協会におけるデータ活用」サッカー

via https://docs.google.com/document/d/1KANFBDCvV4HkGvESqj5QnMMqwQ2jhjDVzEyhP5byR40/edit)

前途した元イギリス空軍司令官でありスポーツアナリストのチャールズ・リープは、効果的なロングボール戦術を証明するための多くの概念を提唱しました。「Gulleys」「3-pass optimization

rule」「9 shots per goal」「tweleve point three yard

position」などなど。結果的にこれらは1990年代までイングランドのサッカー界を席巻することとなります。この辺に興味のある方は「分厚すぎて凶器としても使用可能」とサッカー戦術オタク界隈で話題となっている書籍「プレミアリーグ サッカー戦術進化論」をご拝読されたし。

▼1971年 -「Society for American Baseball Research 設立」野球

via https://www.facebook.com/SABR.baseball.research/)

アメリカ野球学会は1971年8月10日にNYで設立され、現在はオハイオ州に本部を置いています。設立当初の会員数は僅か16名でしたが、現在の会員数は世界中に約7,000名を数えます。SABR(と書いてセイバーと読む)はプロのアナリストに限らず、野球を研究する者であれば在野のアナリストでも駆け出しのアマチュアでも申請すれば誰でも入会が可能となっています。

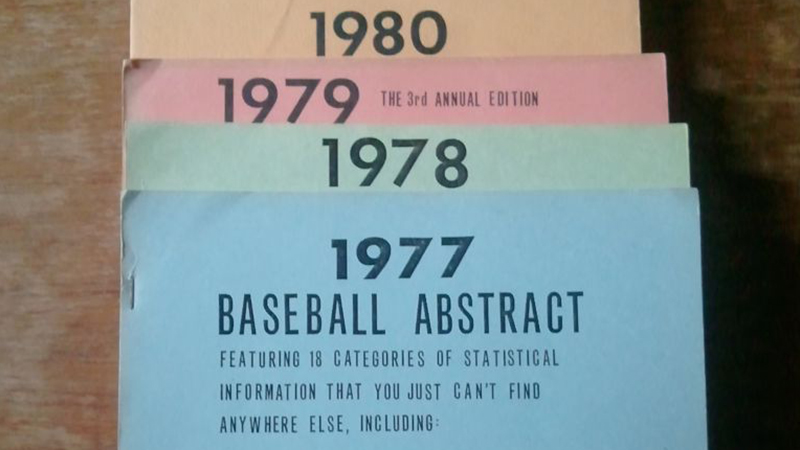

▼1977年 - ビル・ジェームス著「Baseball abstract」野球

via https://www.awesomestories.com/asset/view/Bill-James-1977-Baseball-Abstract)

当時、ビル・ジェームズの野球の戦術を紐解いた作品はマニアックすぎて一般受けはしないだろうと考えられており、出版業界も彼に出資しようとする者はいませんでした。それでも彼は、より多くのオーディエンスに興味を持ってもらうため、1977年から「ベースボール・アブストラクト」というタイトルの年次本を自己出版しました。そして、スポーツニュースの小さな広告を通して市場に出されました。

その誌面をリリースした3年後、Sports

Illustrated社など多くのメディアから絶賛を受け、ジェームズの評価はうなぎ登りとなりました。それ以降の新しい年刊版は大手出版社も配給に名乗りを挙げ、1982年までに彼の出版物の売り上げは10倍以上になりました。

▼1981年 - STATS LLC 設立

社名のSTATSは「Sports Team Analysis&Tracking System」の頭文字からなるもので、MLBオークランド・アスレチックスがSTATSの最初の顧客になったそうです。「Edge

1.000」と呼ばれるApple II用に構築されたシステムは当時話題を呼びました。現在、STATS

LLCはイリノイ州シカゴに本社を置き、ロンドン、香港、東京、北京、バンガロール、ドバイ、ハーグ、メキシコシティ、バルセロナ、ニューヨークおよびロサンゼルスに拠点があります。

Official Site:https://www.stats.com/

▼1992年 - パフォーマンス分析センター 設立

via http://www.cardiffmet.ac.uk/schoolofsport/enterprise/cpa/Pages/default.aspx)

CPA(パフォーマンス分析センター)は、ウェールズにおけるスポーツの価値向上ため、サービスを提供するというビジョンと共に1992年に設立されました。現在のクライアントの多様性は、英国全体に、そして国際的にサービスを拡大・成功したことを証明しています。設立後、短期間のうちにCPAはイングランドサッカー協会、ラグビーユニオン、女子ホッケーや女子ラクロスなど多数の機関に分析サービスを提供しています。

▼1995年 - Infostrada Sports 設立

Infostrada

Sportsは、1995年にフィリップ・ハンネマンとオランダのパートナーによって設立されました。2000年のシドニーオリンピックへのサービス提供に始まり、IOC(国際オリンピック委員会)との契約は2020年の東京オリンピックまで確約されています。またアジア大会、ラグビーワールドカップ、その他多数のイベントでメディアとデータサービスの契約を獲得しました。FIFAとの最初の契約は2002年に結ばれ、現在も進行中です。

▼1996年 - Opta Index ローンチ

皆さんご存知「Opta」ブランドは、ランキングシステムである「The Opta Index」のローンチにより英国でスタートしました。イングランド・プレミアリーグとの最初のプロジェクトにより、早速「Sky

Sports」の冠番組である「Monday Night Football」で活用されることに。その5年後、スポーツメディアという形で「Opta Sports」が2001年に設立されます。

Official Site:https://www.optasports.com/

▼1998年 - Prozone Sports ローンチ

1998年に設立された「Prozone」は独自のカメラシステムを用い、フィジカル・パフォーマンスのデータを提供し始めた最初の会社とされています。

▼1999年 - Sportstec 設立

1999年にオーストラリアで設立されたSportstec社。「Sportscode」は世界中で愛用される試合映像分析アプリケーションとなりました。2015年にHudl社に買収されています。

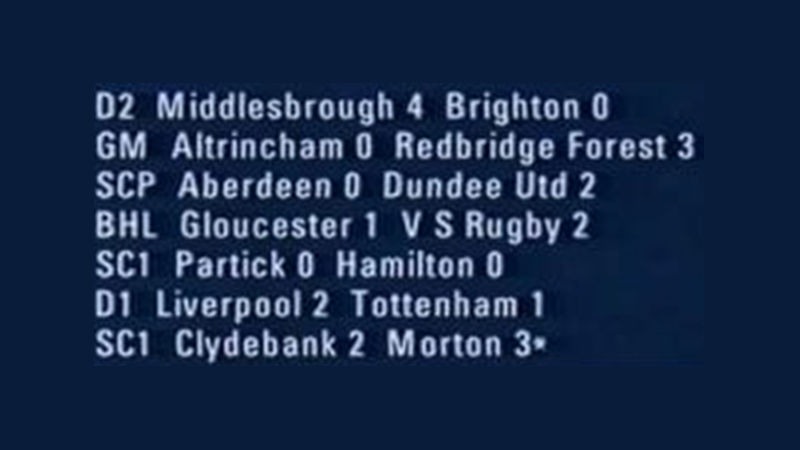

▼2001年 - Football Live ローンチ

Football

Liveは、英国とスコットランドでのサッカーの試合からリアルタイムでスタッツを収集するシステムの総称です。出版物、インターネット、ラジオやテレビなど主要なメディアにおけるスタッツの99%以上がFootball

Liveを介しており、これは2013/14シーズンにOpta社にサービスが引き継がれるまで使用されていました。

▼2001年 - データスタジアム社 設立

日本でもスポーツのデータを収集し各種メディアに提供する「データスタジアム社」が2001年に設立され、2004年からJリーグと提携しスタッツを記録・提供しています。皆さんが普段からよく見ているJリーグ中継でのデータの全てがデータスタジアム社で集計され、アウトプットされています。

Official Site:https://www.datastadium.co.jp/

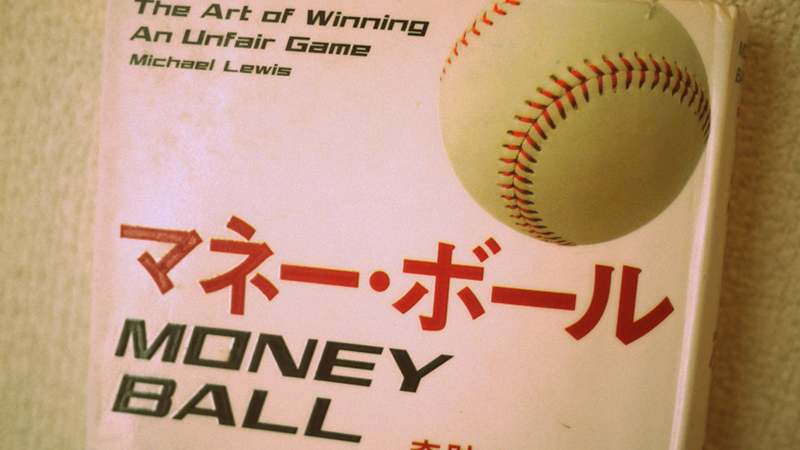

▼2003年 - 書籍「マネーボール」が出版

マイケル・ルイスによる「マネーボール」はハリウッドで映画化もされるほどにヒットし、MLBオークランド・アスレチックスとそのゼネラルマネージャーのビリー・ビーンについて書かれた書籍です。本書では、オークランドがいかに不利な状況から巻き返したか、また競争力を持つチームビルディングを行うための分析やエビデンスに基づく「セイバーメトリクス」と呼ばれるアプローチを紹介し話題となりました。

▼2005年 - SportsVu ローンチ

via https://www.stats.com/sportvu-basketball/

SportVuは2005年にイスラエルの科学者、ガル・オズとミッキー・タミルによって開発されました。彼らはイスラエルでのサッカーリーグの試合をトラッキングするためにこのテクノロジーを使用していました。サービスを開始して3年後、2008年にSTATS社が買収。NBAでは2010/11シーズンの開始時に、ダラス・マーベリックス、ヒューストン・ロケッツ、オクラホマシティ・サンダーそしてサンアントニオ・スパーズの4チームで利用されることになりました。

▼2006年 - PITCH f/x ローンチ

via https://primesportsnet.com/mlb-pitchfx-future-robot-umps/

Sportvision社によって開発・運用されている「PITCH

f/x」は、2006年のMLBプレーオフでデビューし、現在は全てのMLBのスタジアムに設置されています。またこのシステムは直球、カーブやスライダーなど、ピッチャーが投げる球種を決定するためにも使用されます。MLBではこの技術がMLBに導入されて以降、ジャッジの正確性が向上したと言われています。

▼2013年 - パフォーム社がOpta社を買収

via https://primesportsnet.com/mlb-pitchfx-future-robot-umps/

日本でもDAZNでおなじみ、デジタルスポーツメディア「PERFORM」は2013年7月10日、スポーツデータ会社「Opta」の買収を行いました。またパフォーム・グループは2019年3月に名称を「DAZN」に統一すると発表。メディアパートナーシップ事業を担ってきたPerform

Mediaも「DAZN Media」に変更し組織が再編されました。

▼2014年 - 第1回「OptaProフォーラム」開催

via https://www.optasportspro.com/event/analytics-forum/

2014年に第1回目の「OptaProフォーラム」がロンドンで開催されました。サッカーの分析について議論するために分析ブロガー、在野の(特定チームのファンの)アナリスト、そしてプロのクラブで活躍する現場のアナリストが一同に会し盛り上がりを見せました。このイベントは、アマチュアかプロであるかに関わらず、スポーツにおける優秀なアナリストを集め、意見交換をさせることを目的としています。日本でも徐々にそのような流れができつつありますね。

▼2015年 - Stats LLCがProZone Sportsを買収

via https://www.stats.com/press-releases/stats-acquires-prozone/

STATS

LLCは英国を拠点とするProzoneを2015年に買収。当時は8ヶ月間で4つのサービス(会社)を買収するという業界での無双っぷりを見せつけました。なおSTATS社は2019年にDAZNも買収しており、こちらも大きなニュースとなっています。

▼2019年現在 - 世界中でスポーツの映像分析アプリケーションが開発・展開

via https://twitter.com/giubilomario/status/1082447739017785344

これまでスポーツアナリティクスにおける分析はプロ向けのものばかりで、データを扱う会社が高額で顧客に販売するだけのものでしたが、各種競技においてアマチュアチームや育成年代でも積極的に「映像分析ソフト」が取り入れられています。チーム内で試合中のイベントデータを収集したり、ウェアラブルGPSを経由したトラッキングデータを取得するなど、精度の高いスポーツ分析が草の根レベルで活発に行われるようになっています。日本国内でもどんどん海外産のソフトウェアが輸入され、また国産である「SPLYZA Teams」も新興勢力として広がりを見せています。

**

2000年以降は怒涛のサービスローンチからの買収ラッシュとなってしまいましたが、スポーツアナリティクスの歴史を時系列順に、そして簡潔に振り返ってみました。気になるパートがあればそれらに関係しそうなインターネット上にある文献を漁ったり、関連書籍を読んだりして更に深掘りしてみると面白いかもしれません。自分なりの研究テーマを見つけて、楽しみながら「スポーツを通じた学び」に出会っていただければと思います。