【ウインターカップ2018】第71回全国高等学校バスケットボール選手権大会マッチレポート:決勝 福岡第一 vs 中部大第一

2019.05.30 written by SPLYZAの中の人![]()

昨年度2018年12月29日(土)に行われたウインターカップの決勝のマッチレポートです。インターハイも県予選に差し掛かり、すでに熱い戦いが繰り広げられています。あのアツかったウインターカップから、気づけばもう5ヶ月。(皆さん、遅くなってごめんなさい。)決勝はまず数字から振り返り、映像を見て確認していきます。

ここまで全て20点差をつけた福岡第一高校は今大会優勝候補筆頭。準決勝の3Qで見せたディフェンスは圧巻でした!圧倒的なディフェンス力と機動力抜群でバランスのとれたオフェンス力を決勝でも見せてくれるのか?

対する中部大第一は、インターハイ準優勝で決勝の舞台は経験済み。準決勝ではサイズのある固い守備と確率の良いシュートで一気に点差を広げました。お互いにインターハイでは手にできなかった、悲願の「日本一」を目指した最後のゲームとなりました。

※この記事はSPLYZA Teamsのタグ付け機能から割り出されたデータをもとに構成されています。

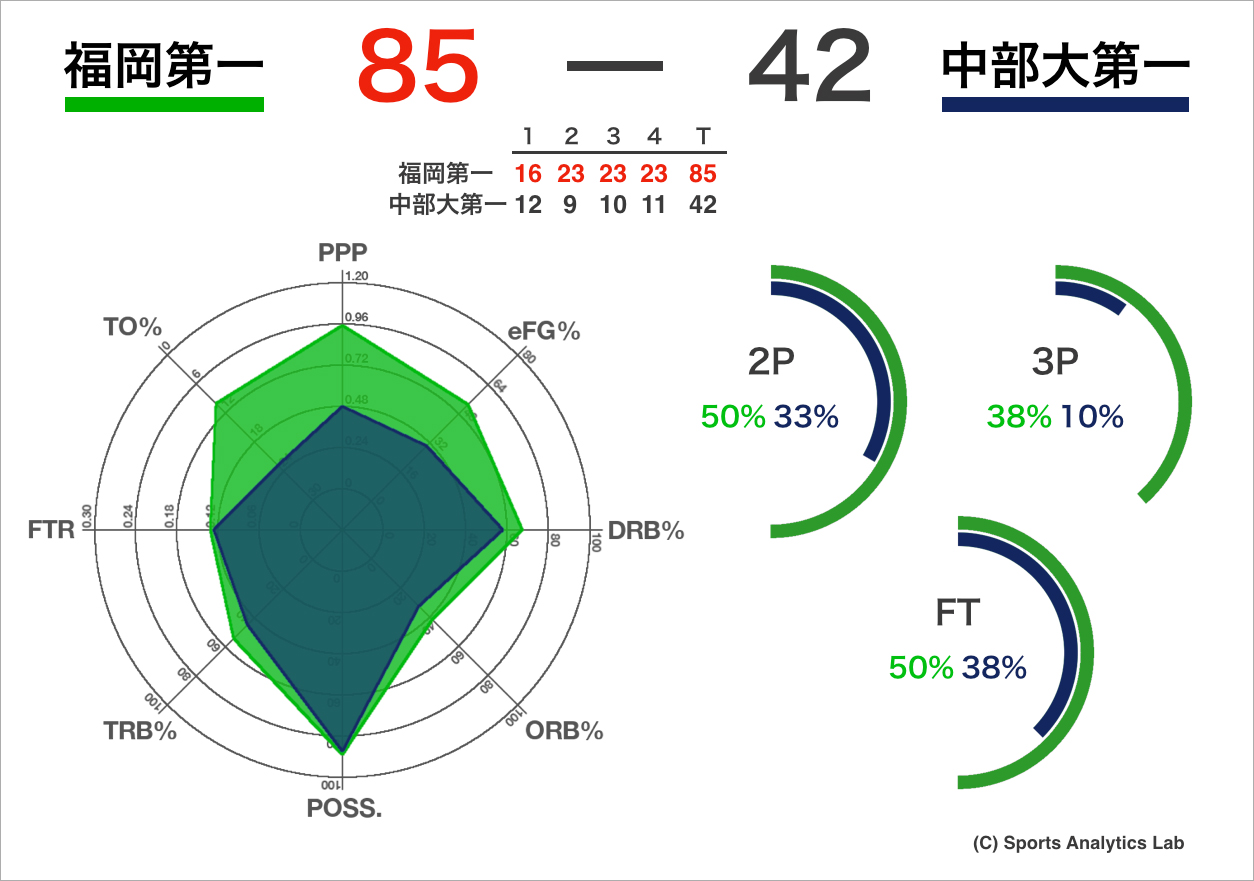

▼両チームの重要スタッツ比較(4factor/ポゼッション/PPP/シュート成功率)

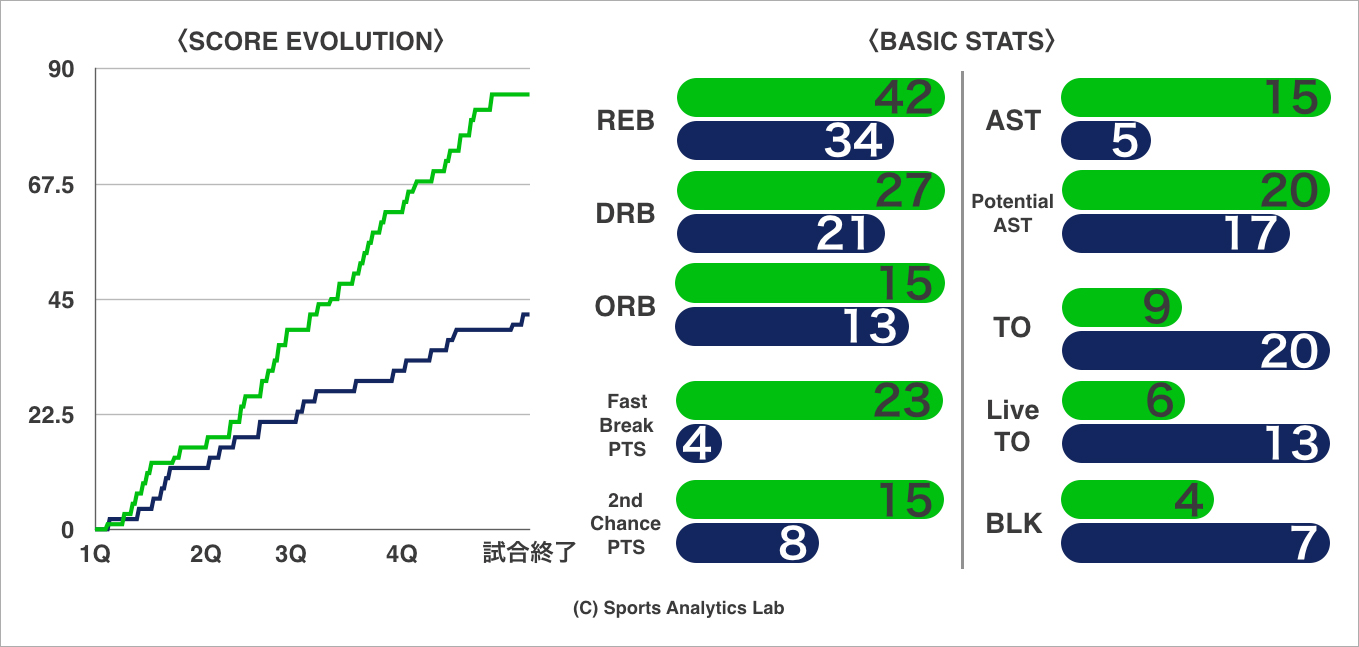

▼両チームの得点推移とベーシックスタッツ

レーダーチャートで気になったのがTO%とeFG%です。eFG%は20%以上の差があります。この2つの大差が、得点効率を表すPPPでWスコアをつけている要因でしょう。また中部大第一はLiveTOも多く、福岡第一はFastBreakPTSも高いことから、ディフェンスから得意の速攻に繋げ、簡単に得点を重ねたのではないか、と考えられます。

中部大第一は準決勝(vs帝京長岡)でリバウンドを圧倒していたにも関わらず、この試合は福岡第一がリバウンドでも上回り、2ndChancePTSもほぼWスコアです。ここまでほとんどのスタッツで上回ったら、2Q中盤以降でほとんど差が縮まることがなかったのも頷けます。

▼両チーム登録メンバーとランキング(★:スターティングメンバー)

平均身長はほぼ同じ。スタメンの平均身長は福岡第一は185.2cm、中部大第一が188.2cmと3cm上回りました。スティーブ選手(#60)が2P成功数でリーダーなのにも関わらず、得点上位者に上がってこない福岡第一は興味深いです。中部大第一は、オンザコート1で同時に出場できないクリバリ選手(#15)とンディアイエ選手(#8)が得点上位者に上がってしまうのは明らかによくないです。準決勝で29点をとった中村選手(#4)も15点と福岡第一のディフェンス力に攻め手がなくなってしまったと考えられます。

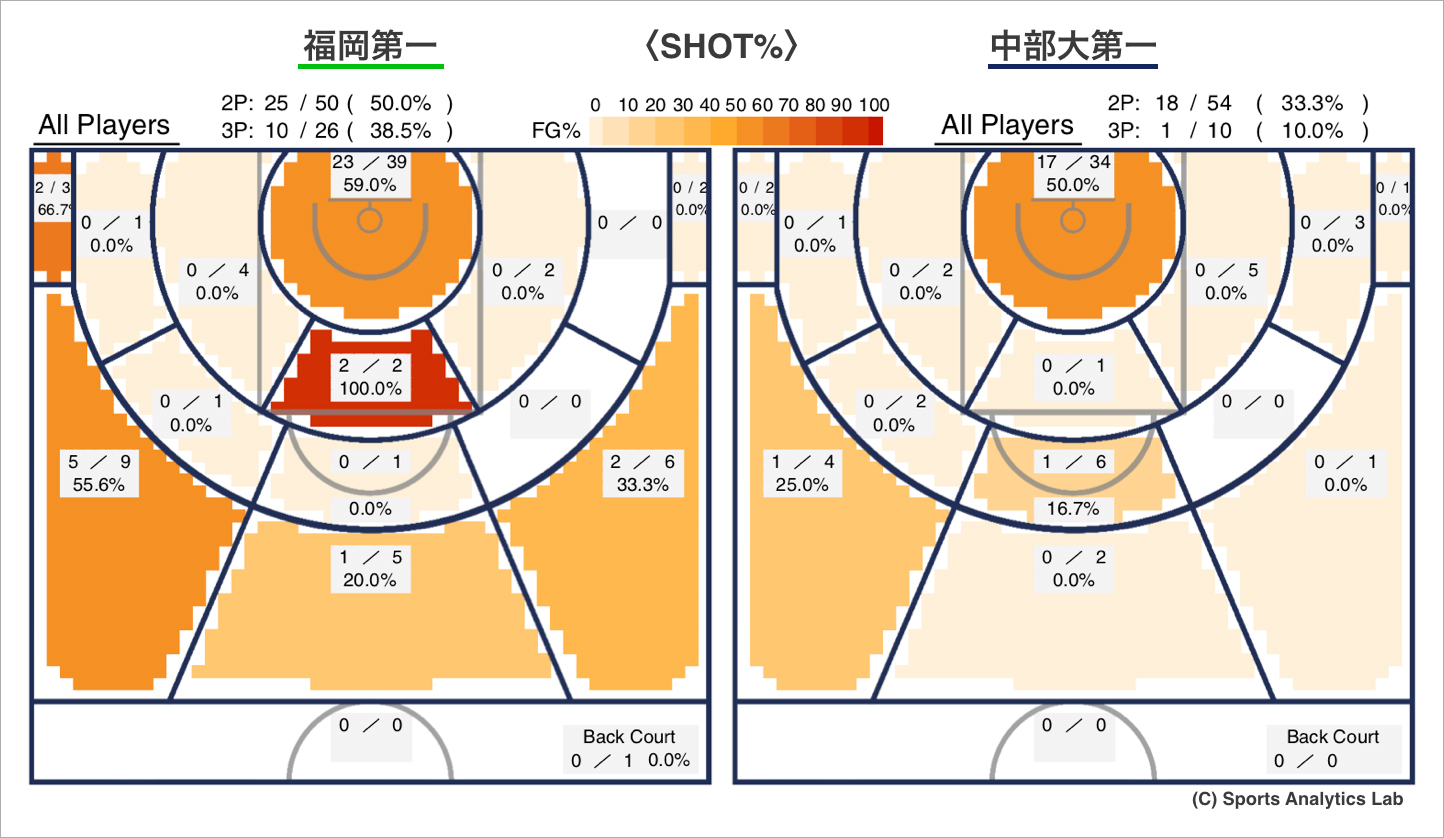

▼両チームのエリア毎のシュートの確率

やはり福岡第一が上回りました。シュートが入りだして止まらないときに”ON

FIRE”と表現したりしますが、まさに福岡第一のほうが燃えています。左ウィングが5/9(55.6%)は素晴らしいです。ゴール下も両チーム同じ色ですが、福岡第一が9%上回っております。

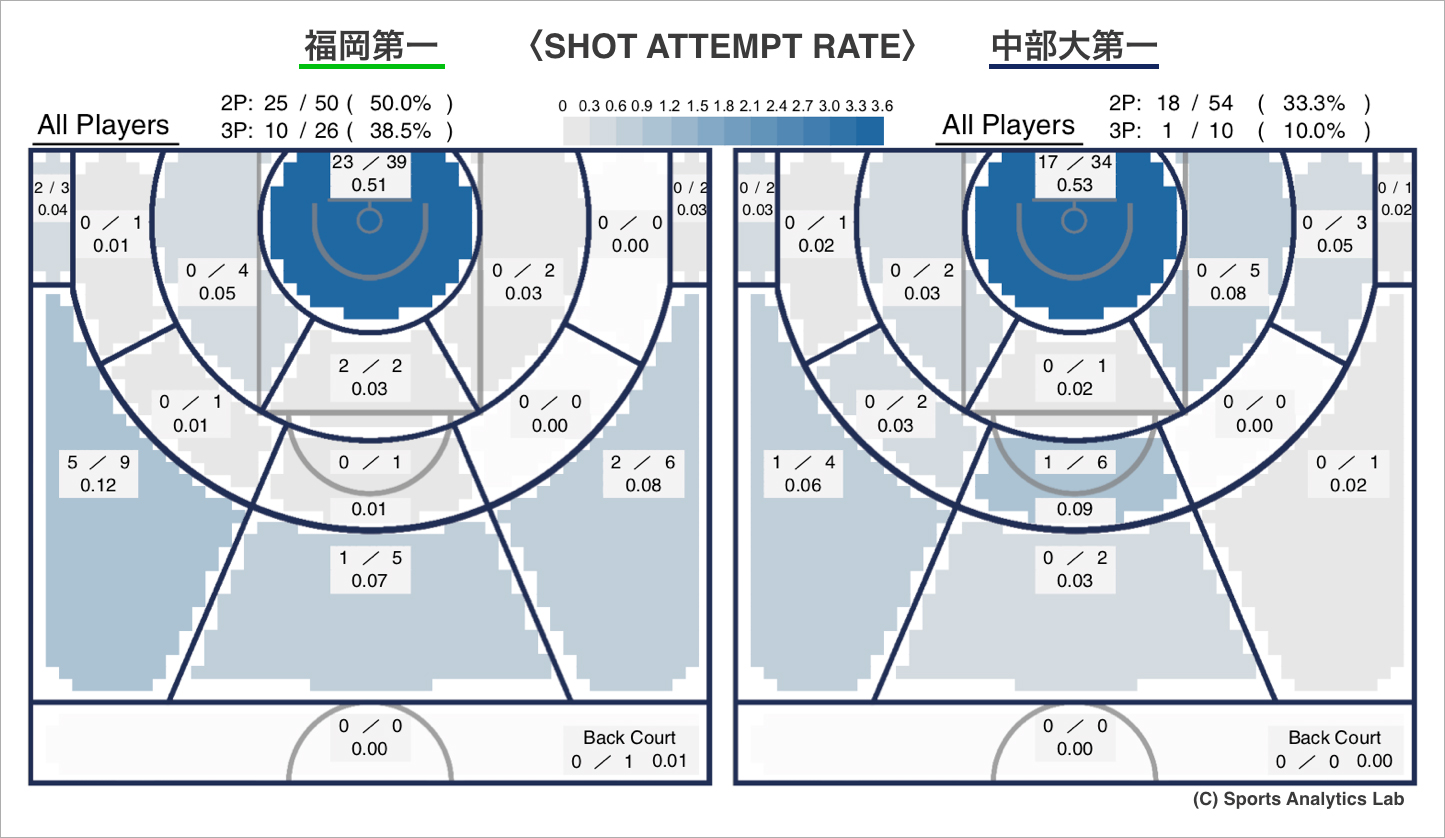

▼両チームのエリア毎のシュート試投数の比率

福岡第一より中部大第一の方が、期待値があまり高くない「ロング2P」を打っていることが分かります。これは戦術から来るものなのか、福岡第一のDEFに攻めあぐね、中まで入れずに打たされたのか。

以上は、SPLYZA

Teamsを使用し、両チームの全ての攻撃における[局面開始形式][局面終了][シューター][シュートエリア][シュート詳細][アシスト情報][リバウンド情報]をタグ付けし、算出したスタッツです。

バスケットボールにおいて重要とされている【4Factors】という4指標があります。まだ日本ではあまりメジャーではありません。ぜひこちらをご参考ください。

→「NBAでお馴染みのFour

FactorsをBリーグデータで算出し統計をとって5段階にランク付けしてみた」

また、この記事におけるポゼッションの算出方法は、OFFリバウンド獲得で得たオフェンスも1回と見なしています。(計算式=フィールドゴール試投数+フリースロー 試投数*0.44+TO)

●スタッツ用語一覧

2P:2ポイントシュート 3P:3ポイントシュート FT:フリースロー REB:リバウンド合計 DRB:ディフェンスリバウンド ORB:オフェンスリバウンド BLK:ブロックショット AST:アシスト Potential

AST:シュートが成功したらアシストになっていたパス TO:ターンオーバー Live TO:プレーが中断しないターンオーバー POSS.:攻撃回数 PPP:1回の攻撃あたりの得点(Points Per

Possession) eFG%:3Pの価値を2Pの1.5倍として算出したシュートの効率性(Effective Field

Goal) TO%:1回の攻撃でTOする確率 DRB%:ディフェンスリバウンド獲得率 ORB%:オフェンスリバウンド獲得率 TRB%:合計リバウンド獲得率 FTR:フリースロー 獲得率

数字だけでマッチレビュー

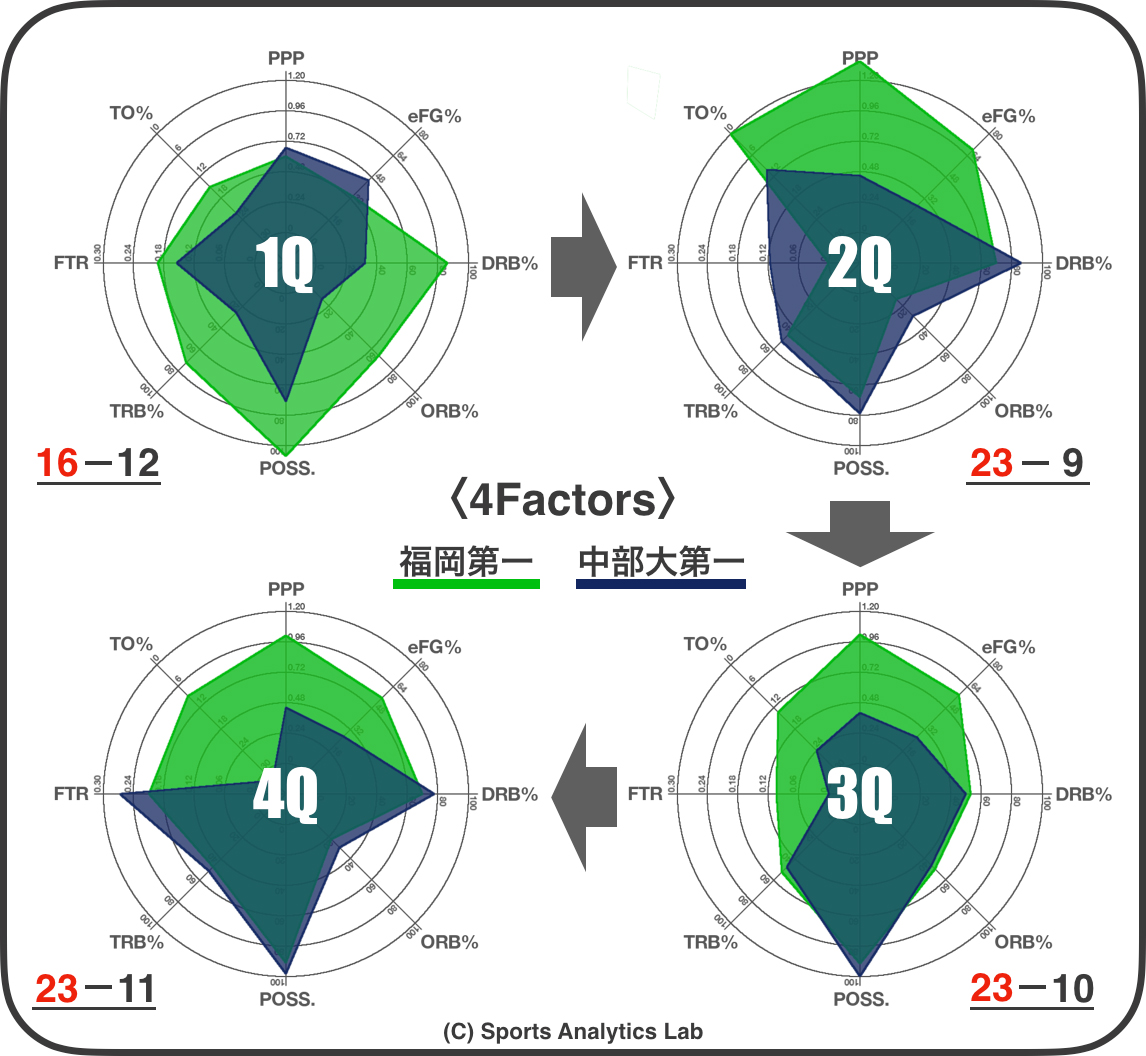

今回は今までと趣向を変えて、各クォーター毎の4factors、ポゼッション、PPPを比較し、どのような展開だったかを数字から考えていきたいと思います。数字から分かること、数字だけでは分からないことも大事にしていきたいと思います。

▼各Qの重要スタッツ比較(4factors/ポゼッション/PPP)

〈1Q〉16-14 実はシュートが入らなかった!?

唯一1ケタ差だった10分です。ここまで福岡第一はシュートが入ってたと書いてきましたが、実は1Qは全然入っていませんでした。3Pも0/4。中部大第一が1Qだけで5ブロックもしていたことも注目ポイントです。お互い得点効率が伸びない中、福岡第一が4点リードしたのは、圧倒的なリバウンドだと考えられます。ORB%が66.7%は異常値です。このリバウンドでポゼッションを稼ぎ、得点効率を補って、何とか4点リードしたと考えます。中部大第一はシュートは平均的に入ったものの、TO%の差でそこまでPPPも伸びず、リバウンドを支配され、相手の隙をつけなかった1Qだったのではないでしょうか。

〈2Q〉23-9 1Qは何だったのか?

福岡第一の1Qはリバウンドで攻撃回数を増やし、入らないシュートを補っていた「質<<量」でしたが、2Qは「量<<<質」です。何だこの真逆な配置のレーダーチャートは。。。eFG%「67.7%」とTO%「0%」は異常です。この2つの異常により、PPP(得点効率)が1.353を叩き出してます。どれも滅多に見られない数値です。またここまで素晴らしい攻撃に関する数値を出しているのに、福岡第一得意のFast

Breakでの得点は0でした。ハーフコートバスケで高い集中力で、素晴らしい判断を繰り返し、シュートを入れまくったのでは。中部大第一は今度はリバウンドでは上回ることになってものの、肝心のシュートが入らずです。PPPは福岡第一にトリプルスコアをつけられてしまいました。前半の数字だけでこの内容。実際の試合展開が気になります。

〈3Q〉23-10 福岡第一のDEF力が鍵か

3Qはポゼッションとそれに関連するリバウンドスタッツでは僅差なのに対し、PPPとそれに関連する3項目(eFG%/TO%/FTR)では福岡第一がきっちりリードしています。しかし、福岡第一の数値も2Qのようなお化けスタッツではありません。中部大第一のOFFが抑えられているため、この差が生まれ、点差になっていると考えられます。中部大第一のFTRが0であることから、福岡第一は中部大第一にFTさえ打たせない、完璧なDEFをしたのではないかと考えます。

〈4Q〉23-11 福岡第一のDEF力が鍵か

ラストQでもっとも気になるのは「TO%」です。32.1%と実に攻撃の3回に1回でTOを犯していたことになります。大会は連戦でこの試合は5試合目。疲労が溜まった中で30点差で4Qを迎え、福岡第一のDEFに対して集中力が続かなかったかも、と思われます。また、福岡第一はFastBreakPTSを9点も挙げています。相手のTOは自分たちにイージーバスケットをもたらします。この数字は単純なOFFの差なのか、はたまたOFFもDEFも違いがあったのか。3Qと同様にポゼッションとそれに関連するリバウンドスタッツでは僅差です。

映像で数字と現実をすり合わせ

まず〈1Q〉ですが、中部大第一がGood DEFを披露していました。ゴール付近では数字通りブロックを連発。中に入らせず、3Pを打たせる場面も見られました。このGood

DEFが福岡第一のシュートを苦しめていました。また13-4で負けていた中部大第一は「残4:46でとったタイムアウト」と「残4:24の福岡第一のベースラインスローインで出したゾーンDEF」で流れを変えました。OFFではスクリーンを多用し、良い1on1も作れましたが、勿体無いTOがありました。福岡第一側で見ると、数字通りリバウンドは支配。シュートを押さえ込まれていましたが、OFFリバウンドでボールを持っている時間が長くなっていました。「悪くないけど、上手くいかない」といった感じでしょうか。予想していた「シュートが外れた分をOFFリバウンド獲得による攻撃回数の増加でリードした」よりは、「OFFリバウンドで流れを渡さないよう繋ぎ、DEFで頑張り、なんとか中盤にあったFast

Break連発で稼いだ得点を守った」という感じでした。

次に〈2Q〉です。数字ほどの福岡第一のシュートの爆発は、終盤ラスト3分半からでした。ここからオフェンスを5回連続で成功させ、そのうち3Pを3本ノーミスです。そこまで5点差でしたが、2Q終了時には18点差。この猛チャージは素晴らしく、ここがスタッツに表れていました。全体的に「量<質」でしたが「量<<<質」だったのは終盤だけでした。中部大第一のシュートを抑えていたのは、福岡第一のDEFの「福岡第一の素早いカバー」「先読み」でした。中部大第一はスクリーンを軸にしたOFFでズレを作るものの、福岡第一のこの2つによりタフショットを強いられていました。フリーの3Pも入らず、得点が期待できるのは中村選手(#4)だけ、といった状態でした。

興味深かったのは、2Q開始して2分半。恐らく、思ったようにがエンジンかからプレイヤーを見かねて、監督の井手口先生がタイムアウトを要求。ただ、そこで動いたのは中部大第一監督の常田先生。1Qで成功したゾーンを仕掛けました。この駆け引きもバスケの面白さの1つです。しかし、松崎選手(#24)がこの駆け引きの上をいきます。DEFにしっかり守られるも上から3Pを決め、ゾーンを無効化させました。実は松崎選手(#24)は2Qで3Pが3/3。速攻での得点もない中、流れを引き寄せる3Pでした。

〈3Q〉のPPPとそれに関連する3項目(eFG%/TO%/FTR)で福岡第一がリードした要因は、福岡第一の堅守もありますが、中部大第一のOFFの質の低下だったと思います。数字通りのTO%でしたが、安易なパス、雑なパスが多く、TOになっていないパスミスも多く見られました。これと根っこは同じだと思いますが、フィニッシュも雑でした。おそらく本来の中部大第一のプレイヤーの実力なら、相手のDEFを見て、躱したり、身体を預けるなりしていたはずです。しかし、その余裕は見えず、”打っちゃっている”シュートが見られました。それに対して福岡第一は、程よい余裕を保ち、高確率なOFFを展開します。OFFリバウンドは多くないものの、大事な場面では拾い、しっかりと得点に繋げていました。スタッツから予想した「中部大第一のOFFが抑えられている」は合ってもいないし、間違ってもいませんでした。

ラスト〈4Q〉ですが、中部大第一は開始3分で5TOを犯していました。全員が前を向き、プレスも仕掛け、点差を詰めにかかりましたが、集中力は欠いていました。その後タイムアウトで立て直すもシュートが決まりません。福岡第一はTOやリバウンドからFast

Breakを連発します。プレスも難なくブレイクし、小川選手(#46)、河村選手(#8)のガードコンビの3Pも決まります。そして、残3:19で福岡第一はメンバー全とっかえ。ベンチメンバーのDEFも当たり前かのように素晴らしく、点差は変わりません。最後に再びスタメンに戻し、タイムアップ。スタメンがコート上で優勝を掴み取り、喜びを分かち合っていました。

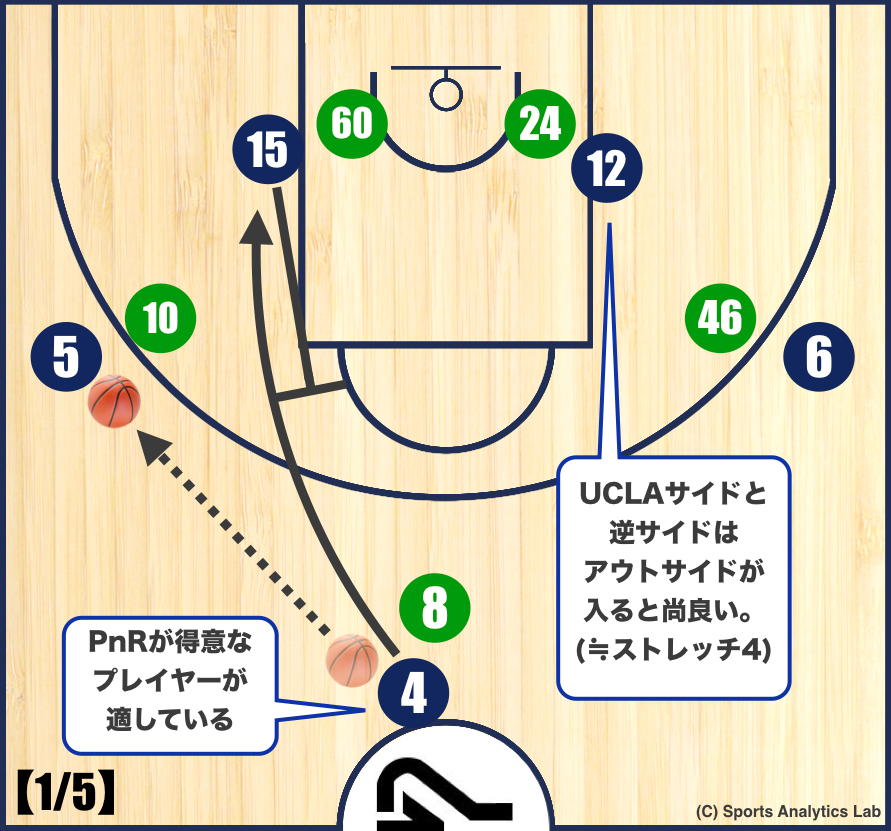

~中部大第一高校のセットオフェンスをちょっぴり紹介~

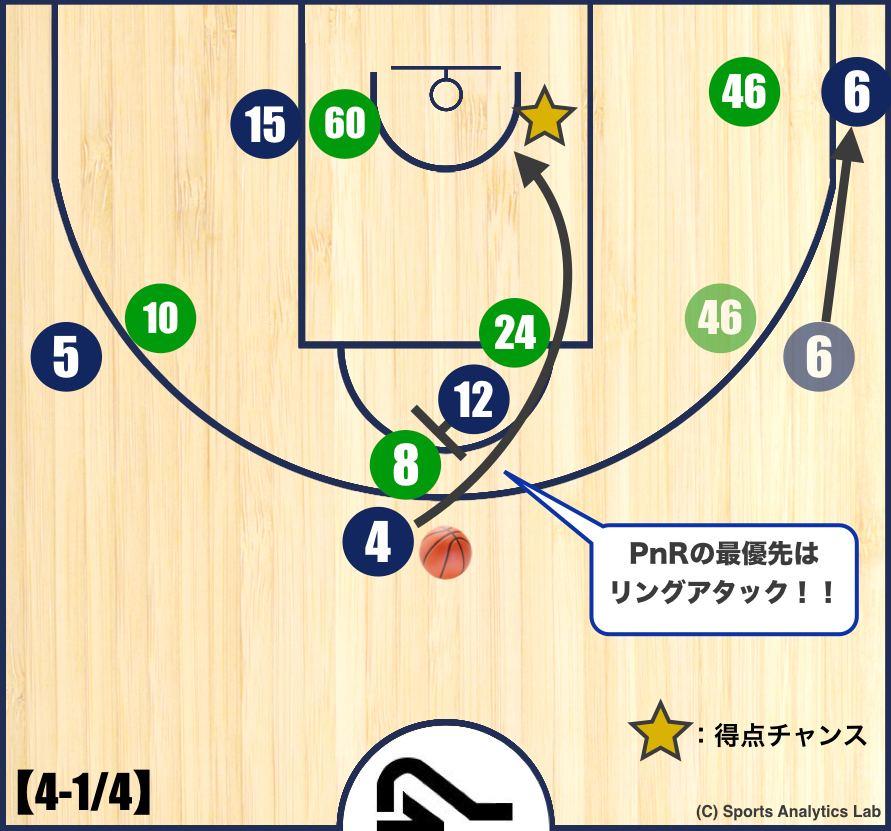

福岡第一高校相手に決めたセットオフェンスです。最後のトップでのピック&ロール(PnR)で中村選手(#4)がアタックしました。簡単かつスペーシングも◎のセットです。ドライブ、PnRができ、アウトサイドシュートもある中村選手(#4)を活かせます。ただ、中村選手(#4)に限らず、PnRが上手いガードなら誰でも使えるものです。

初期陣形は1ガード-2ウィング-2ローポストの3out-2inの形です。トップでPnRが得意なプレイヤーがボールを持ちます。ガードがボールを持ってきて、そのままエントリーしてもいいですね。両ウィングはアウトサイドプレイヤーを置き、両ローポストはインサイドプレイヤーを置きます。

1.

中村選手(#4)がウィングの青木選手(#5)にパスをします。センターのクリバリ選手(#15)がいるサイドです。パスからUCLAカットに入ります。もちろんここで中村選手(#4)がフリーになれば得点です。

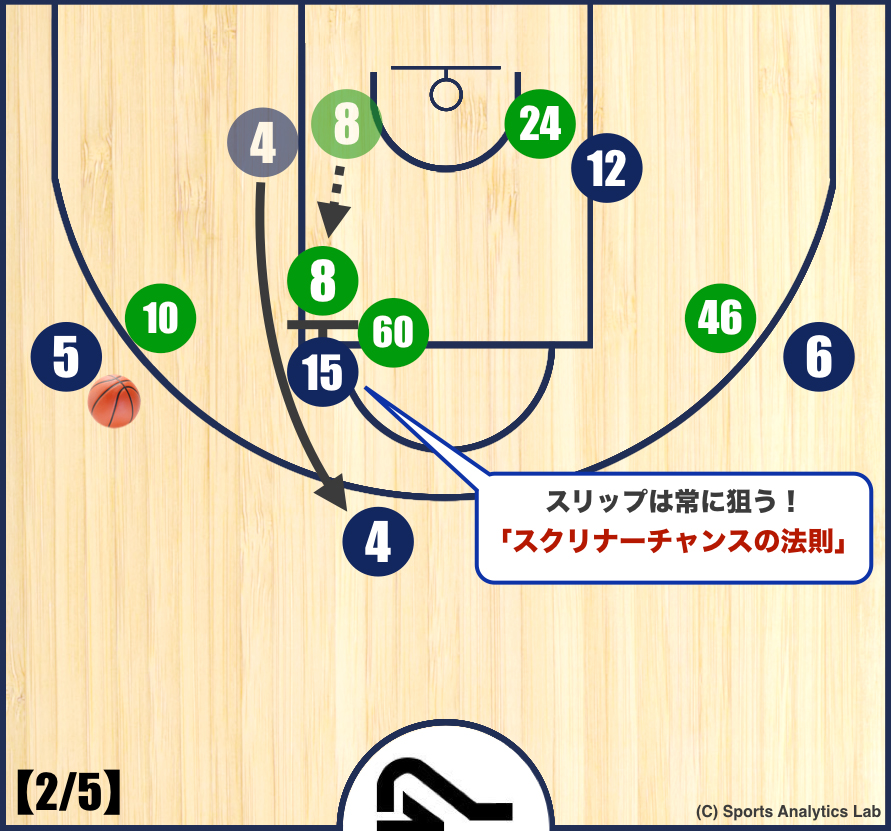

2. 再びクリバリ選手(#15)がスクリーンをセットし、中村選手(#4)はトップに上がります。DEFの対応をよく見て、スリップが狙えたら狙います。「スクリナーチャンスの法則」です。

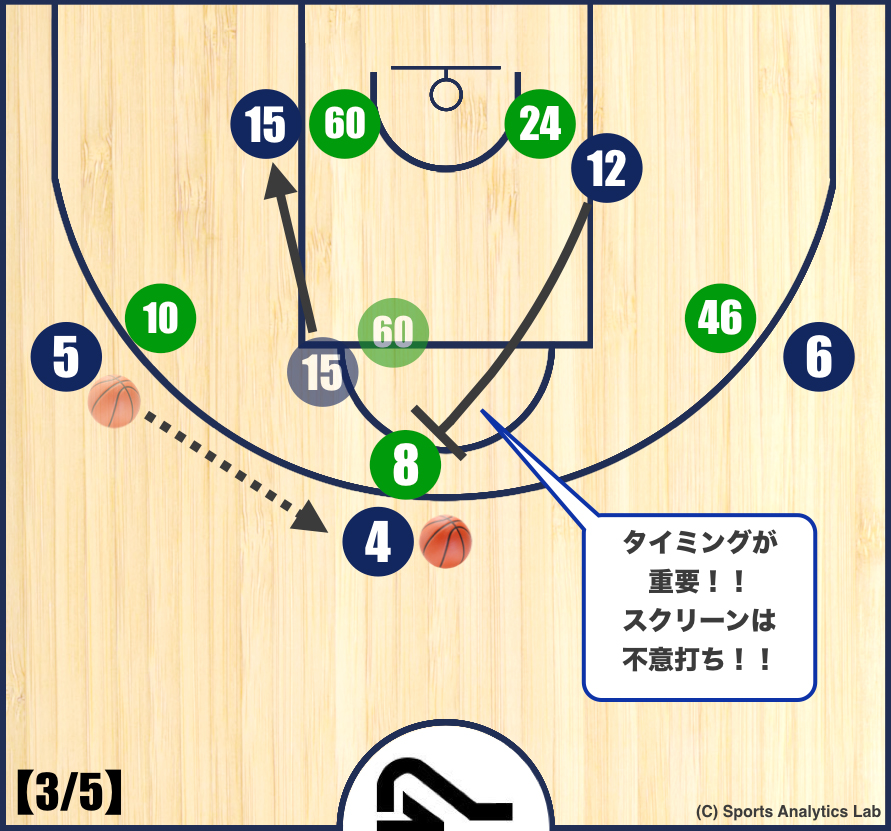

3.

青木選手(#5)は上がってきた中村選手(#4)にパスします。「中村選手(#4)がパスを受けた瞬間」や「DEFが中村選手(#4)に追いついて守り始めた瞬間」など、タイミングを図り、深田選手(#12)はスプリントでピックをかけにいきます。

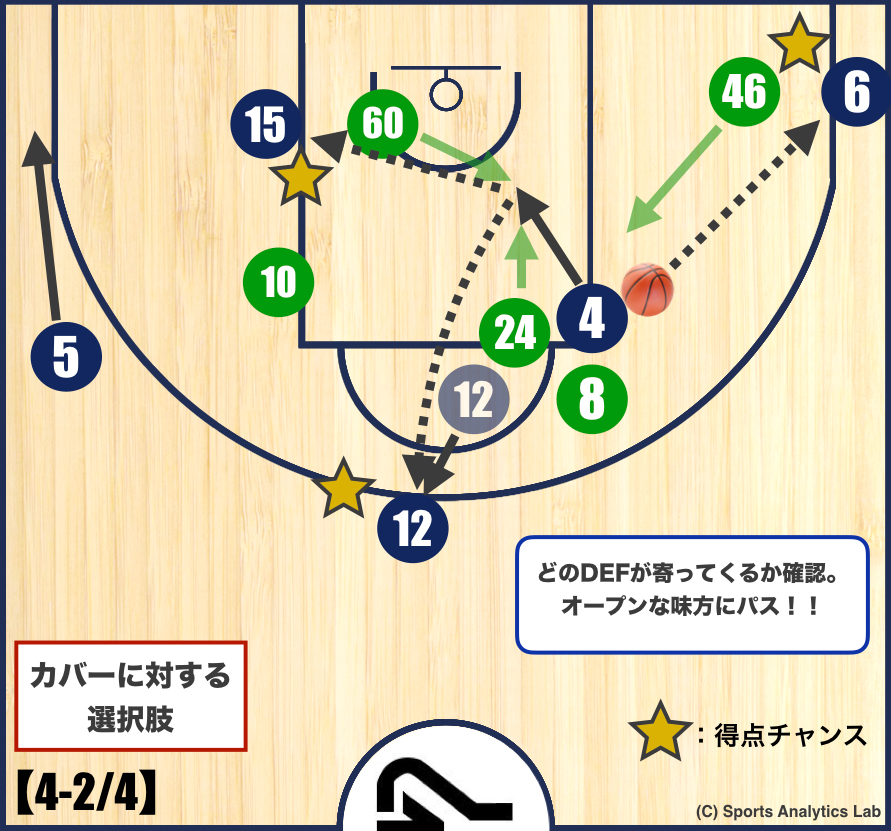

4. 中村選手(#4)はPnRでリングアタックです!矢澤選手(#6)はペネトレイトに合わせてコーナーにダウン。

5.

中村選手(#4)のペネトレイトに対してカバーがきた場合の選択がこちらです。オーソドックスなパスの選択肢は3つです。ハンドリング能力と視野と状況次第ですが、逆サイドの青木選手(#5)に飛ばすこともできるかもしれません。

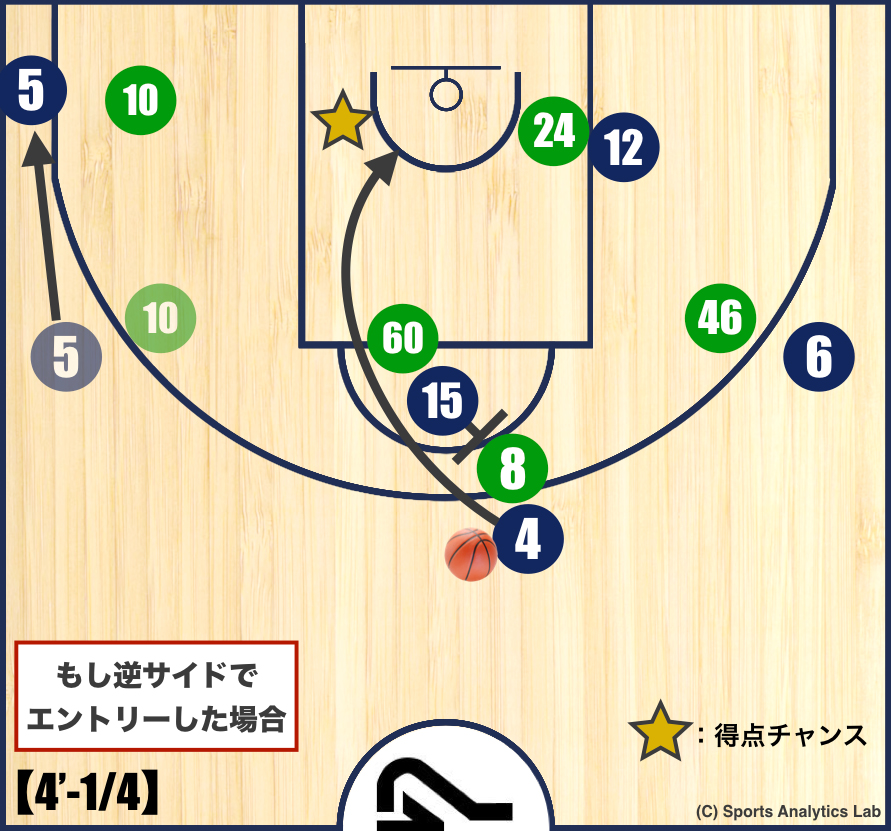

★オプション<逆サイドでエントリーした場合>

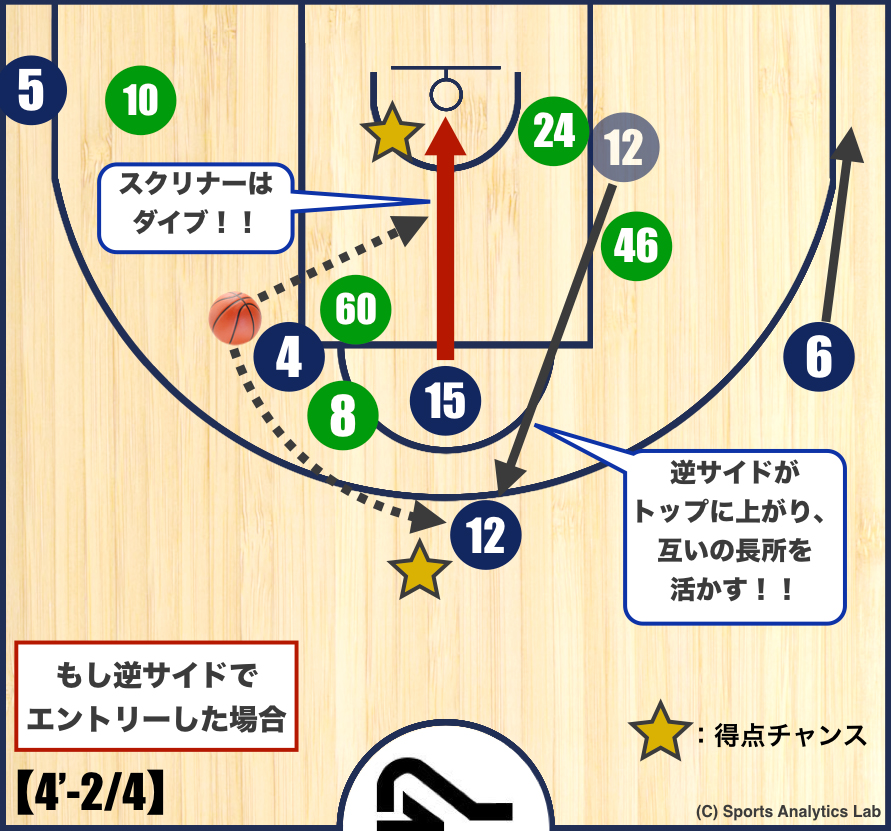

【4’-1/5】このようにPnRの場面でクリバリ選手(#15)がスクリナーになります。

【4’-2/5】クリバリ選手(#15)と深田選手(#12)の長所を考えると、深田選手(#12)がトップに上がり、スペースを作ってあげるといいと思います。もちろんセーフティにもなります。クリバリ選手(#15)もプレーしやすくなり、深田選手(#12)のDEFがカバーに入ったら、深田選手(#12)がワイドオープンです。書きながら思いつきましたが、【4’-1/5】の時点でスペインピック(Spain

Pick)も採用できるかもしれないですね!皆さんのご意見をお伺いしたいです。

〈まとめ〉

福岡第一はとても強かったです。個々の能力もですが、何より鍛えられてることが伺えました。心技体の全てが充実したプレーだったと思います。中部大第一も最後まで前を向きプレーする姿勢には感動しました。負けはしましたが素晴らしいチームには変わりありません。スタッツから見ても、福岡第一が圧倒的です。ここまでeFG%とTO%で差が出たら勝ち目はありませんでした。

レベルは違えど、このような試合はそこら中で見られると思います。大事なのは、この数字をただの記録とするのではなく、どう活かすか、です。「シュートが入っていない。TOが多い。この原因は何だったのだろうか?シュート力?シュートまでの過程?他のシュートに関するデータは?映像は?」と、課題を見つけて日々の練習の質を高めたら、と思うとワクワクしてきます!インターハイというアツい戦いが始まります!これを読んでぜひこのような視点も持って活かしていただけたら嬉しいです。

プロフィール:SPLYZAの中の人

SPLYZA広報担当。日々SNSの更新やメールマガジンの作成、お客様のカスタマーサポートなどを行なっています。元バスケ指導者(AC)&アナリストの経験を活かし、コンスタントにバスケットボールの魅力を発信し競技人口を増やしていくことを目標に頑張り中。何かお困りの事が御座いましたらいつでもご相談&お問い合わせください。

・SPLYZA Teams公式Twitter