第103回全国高校ラグビー大会 マッチレポート - 決勝: 桐蔭学園 vs 東福岡

2024.02.01 written by Yohei Yamamoto

決勝戦は、選抜大会と同様の一戦となりました。両チームとも実績、実力ともに十分のファイナルバトルを繰り広げてくれました。個人的には、選抜王者桐蔭学園に対して東福岡はどの様なプランで挑むのか非常に興味深く観戦しましたが、まさに歴史に残る壮絶な試合となりました。

以下に、詳しく両チームの特徴やスタッツから見えることを分析していきます。この記事ではSPLYZATeamsを使って試合分析を行い、そこから各チームの狙いや試合分析を行って行きます。

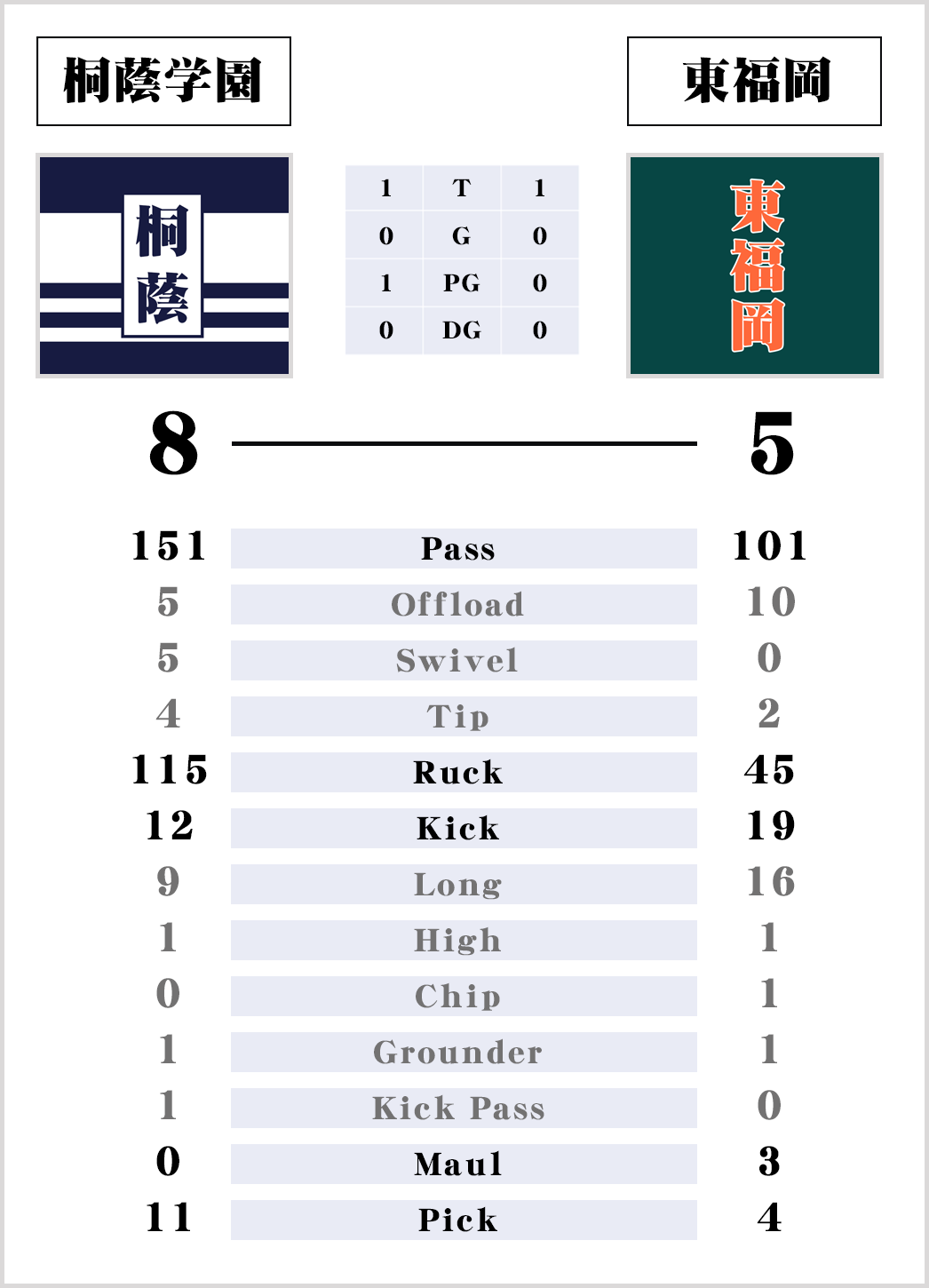

スタッツレポート: 桐蔭学園 vs 東福岡

試合は、近年稀にみるロースコアの戦いとなりました。前半から桐蔭学園は凄まじい継続ラグビーを発揮し、最高では23phaseを重ねるなど、徹底したスタイルで挑みます。対する東福岡はDFの時間帯が続きますが、規律を守り、ラッシュ&プッシュでBDにかける形で応戦しました。東福岡は粘り強いDFからターンオーバーを生み出しますが、そのボールをロストし、桐蔭学園が拾いあげる形でTRYを奪います。前半は終始、桐蔭学園が保持し攻撃する時間帯が多くありました。

後半、東福岡はBDで執拗に絡み、ラインアウトDFから徐々に攻撃の時間を増やしていきます。スライドDFである桐蔭学園に対して、10番井上選手を起点としてバックドアではなくフロントボールにバックスを入れる形でエッジに運び、8番高比良選手でチャンスを作り出し、TRYを奪います。対する桐蔭学園は、個々のタックルやBDでの働きかけ、ゴール前DFでの集中力を発揮し、流れを渡しません。互いにターンオーバーの応酬で、インプレー時間がとても長い試合となりました。最後は桐蔭学園が値千金のジャッカルを繰り出し、僅か3点差、桐蔭学園が8-5で優勝を飾りました。

チーム分析: 桐蔭学園

桐蔭学園は準決勝の大阪桐蔭戦からプランを変更していたと感じます。ボールポゼッションを高めるためにキックを減らし、自陣からでも仕掛けて行く意識を高めたプランであったと分かりました。ラックは驚異の115回を重ね、自分たちのスタイルを貫く信念のようなものを感じました。さらに、9shape内へのティップやバックドアへのスイベルパスが準決勝比較で若干増えていたことも東福岡対策であったように見えました。前に出ながらFWのshapeに圧力をかけてくる東福岡に対して、ズラして前に出る、バックドアから崩したい狙いがあった様に推測します。ただ、バックドアに関しては、東福岡DFがプッシュDFしながらズレてきたことでうまく対応されていました。

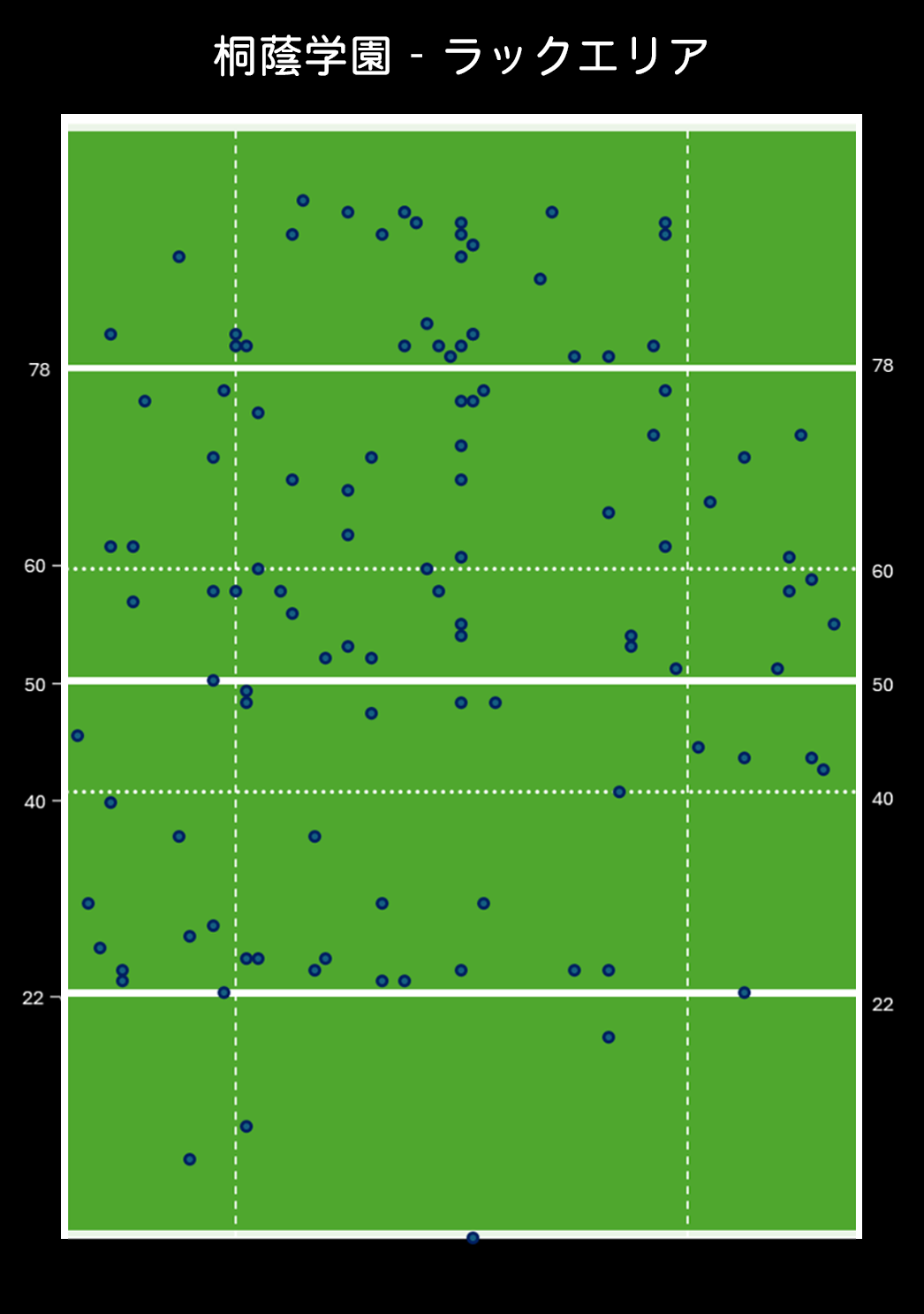

ラック位置からは、15メートル外側でのポイントが多い点が特徴的です。昨今のプロアマ問わず、自陣から早々にキックを使ってテリトリーを挽回する場面が見受けられますが、そのセオリーと反して、キープしながらエリアが取れることができていました。そして、ゴール前になるとピックが増え、近場をFWで突破したい狙いを持っていました。これだけのラックを重ねるだけのフィジカルとフィットネスに強みを感じました。

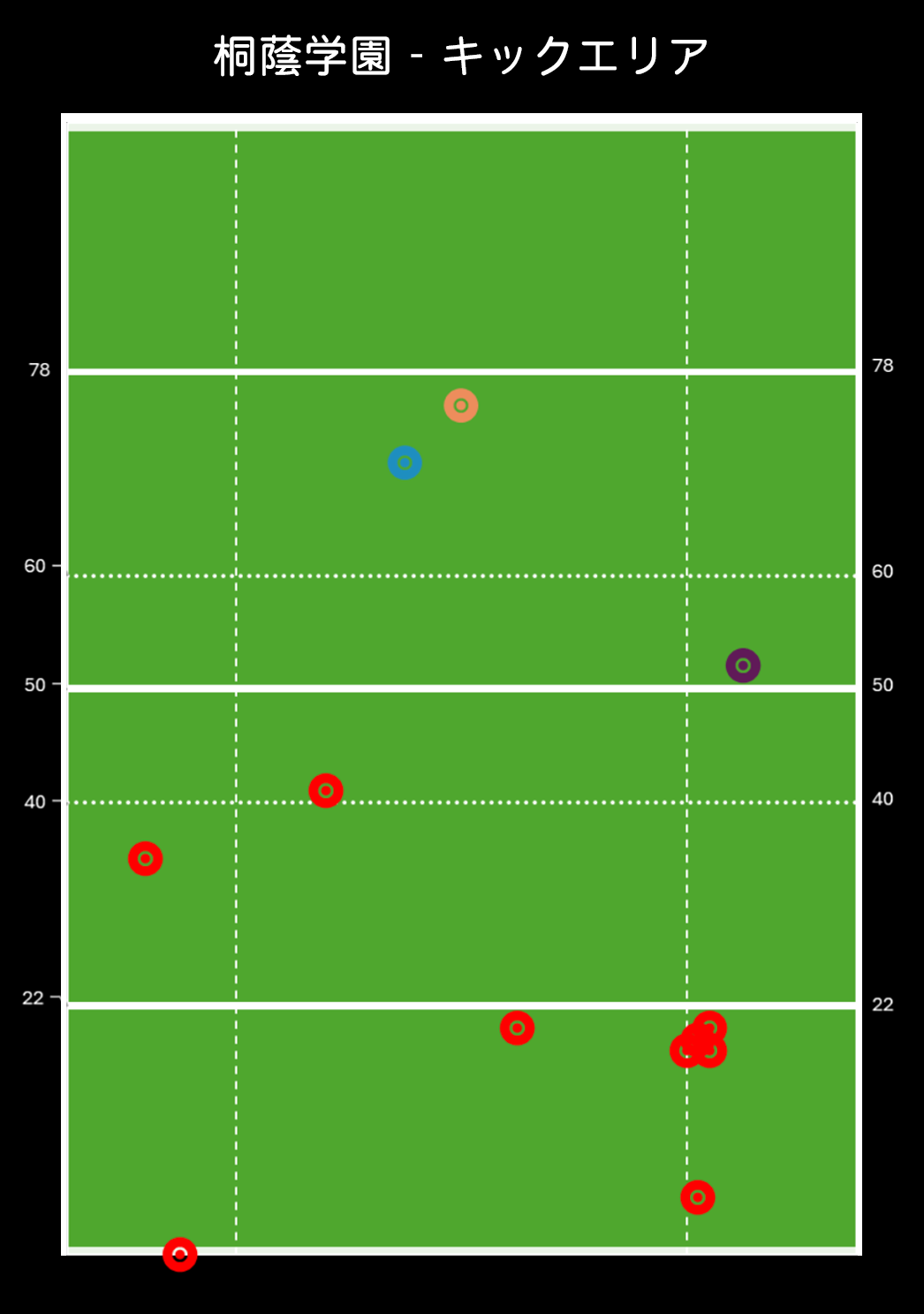

キックエリアについて、最低限のロングキックのみに抑えていたことが分かります。準決勝では、エッジからウイングによるDF背後へのキックが見られましたが、この試合では一本無く、キープ優先で東福岡のカウンターアタックをさせないことへの対策にもなっていました。Pass

to Ruck

=1.37でこれも減少していました。ただ、ラック効率が12.7(準決勝19.8)と下がっていたため、もう少し早くキックを入れていくことも必要であったとデータからは結論付けられます。また、春の選抜大会決勝では、キック数が24回と東福岡サイドにボールを渡すシーンが多く見られましたが、半数以下の数値になるという結果でした。

チーム分析: 東福岡

最初の観点として、桐蔭学園のアタックに対して、1TRYに抑え込んだDF力はチームとしての強さが見られました。ラックからのFW

shapeに対しては前にプレッシャーをかけながらダブルタックルを徹底し、ワイドなボールに対しては内側からプッシュをかけてエッジで捉えること、そしてBDで劣勢になることなくボールにはたらきかけることを60分間やり抜いたことは本当にデータ以上の執念を感じました。その証として、ターンオーバーを17回起こし、狙い通りDFでプレッシャーをかけることに成功していたように見受けられました。ブレイクダウン周辺とラインアウトプレッシャーを徹底することで活路を見出し、アウトサイドエリアからキックでエリアを奪う展開を理想としていた様に感じます。

実際、中盤のアタックではうまく1331、1322ポットから外のスペースを有効に突くことができていました。準決勝と比較して、パス数は減っていますが、10shapeを軸として広めのレンジで勝負していました。また、これまで多く使っていた、スイベルパスを封印し、階層的なラインから比較的横に広がりながら攻撃していたことも印象的でした。

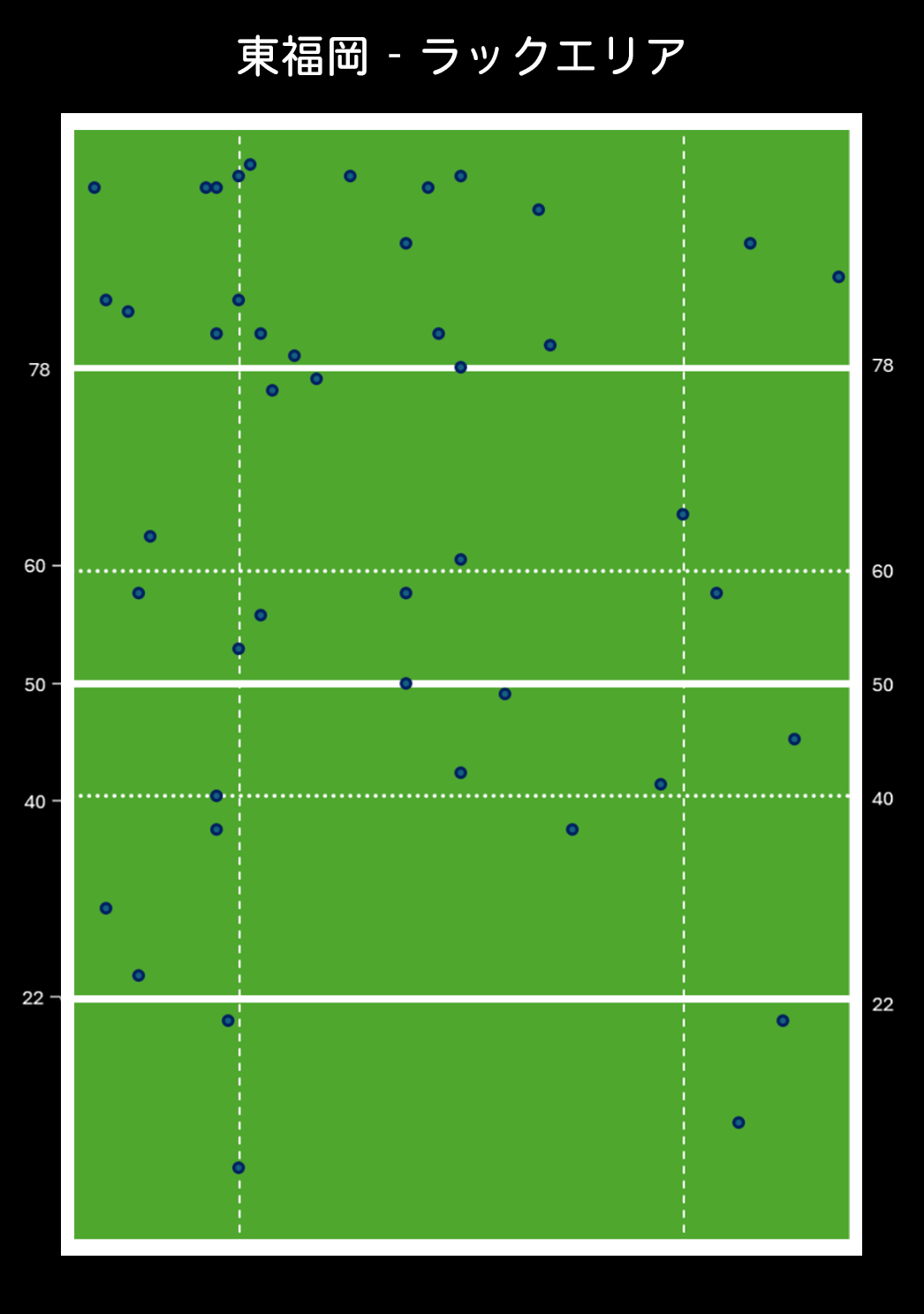

ラックエリアを見ると、敵陣22mにエントリーすることも多くできていることが分かります。得点には繋がっていない観点から、最後の仕留めの部分でうまく桐蔭学園に対応されていたことも分かりました。また、東福岡は外側15mのスペースでのラックは比率として半分程度であり、ボールを動かしていたことも読み取れます。準決勝と比較して、敵陣22mでのラック数は増加していることも見えてきました。22m外から一気にTRYに持っていける力があるのと同時に、22m内側からはモールを絡めた狙いが多く、ラック数も増加したと考察します。

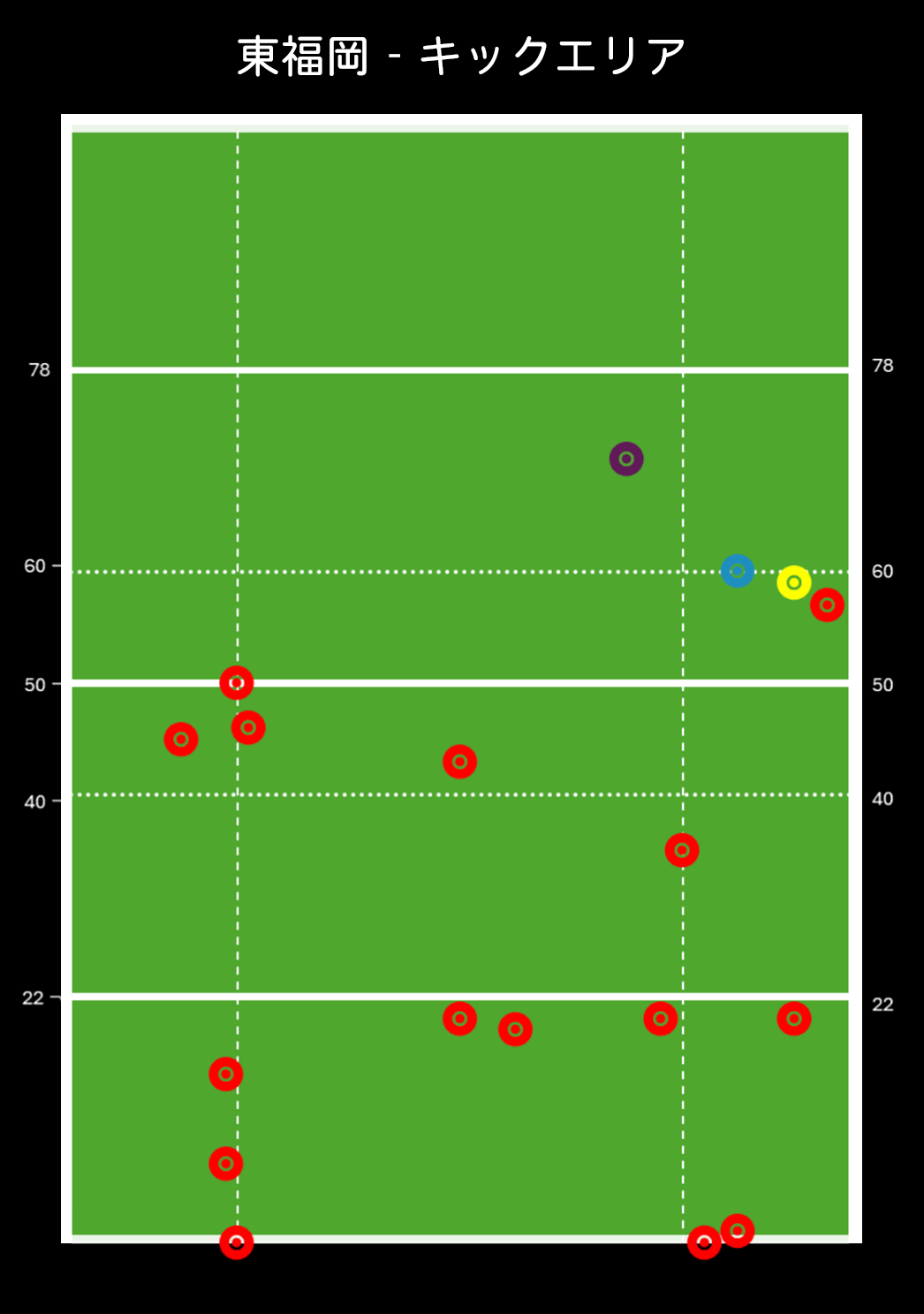

キックエリアからは外側15mでのポイントが多いと分かります。また、自陣22mインサイドの場合に直接タッチに出すことが多く、ラインアウトプレッシャーから流れを持ってきたい意図があったと推測します。そして、ターンオーバー後のウイングからのキック、SHからのボックスキックなど各自の判断で蹴り込んでいたことは、チームとして「空いてるスペースに落とす」ことが意思統一されていたことの現れであると感じます。春の選抜大会決勝の試合ではハイパントを多用していましたが、この試合では1本のみで、春から戦い方を変えていたことも大変興味深く感じました。

まとめ

今大会は桐蔭学園の優勝に終わりましたが、まさに今年の決勝にふさわしいとてもハイレベルで戦略的駆け引きが多く見られた試合となりました。両チームともに高校生離れしたスキルやフィジカルを存分に発揮しながら、チームとしての強みをどこにぶつけるかを考えながら60分戦っていたように思います。

多くの方に読んでいただき、少しでも高校ラグビーの現在や、微力ながらラグビーの分析についても知ってもらえたらと思います。そして全国の高校生ラグビー部に関わる全ての人にありがとうございました!

====

【第103回全国高校ラグビー大会 マッチレポート関連記事】

・決勝: 桐蔭学園 vs 東福岡

・準決勝第2試合: 桐蔭学園 vs 大阪桐蔭

・準決勝第1試合: 東福岡 vs 佐賀工業

プロフィール:山本陽平 (Yohei Yamamoto)

2000年生まれ神戸市出身。現在は奈良教育大学在籍中。高校からラグビーをはじめ、現在はプレイヤー・コーチ・アナリスト・ラグビー普及活動と多岐に渡る。ラグビーの素晴らしさをもっと広めたいと考えながら日々活動中。