第103回全国高校ラグビー大会 マッチレポート - 準決勝第2試合: 桐蔭学園 vs 大阪桐蔭

2024.02.01 written by Yohei Yamamoto

準決勝2試合目は選抜優勝校のAシード桐蔭学園、ベスト4唯一Bシードの大阪桐蔭の一戦となりました。両チームとも強いFWを全面に押し出したフィジカルでこれまで勝ち上がってきました。桐蔭学園は細かいパスワークを使いながら、少しずつゲインを重ねて継続するスタイルが特徴的です。対する大阪桐蔭も平均体重100キロを超える超重量FWを強みに、的確なエリアマネジメントと強いコンタクトが印象的なチームです。

以下に、詳しく両チームの特徴やスタッツから見えることを分析していきます。この記事ではSPLYZATeamsを使って試合分析を行い、そこから各チームの狙いや試合分析を行って行きます。

スタッツレポート: 桐蔭学園 vs 大阪桐蔭

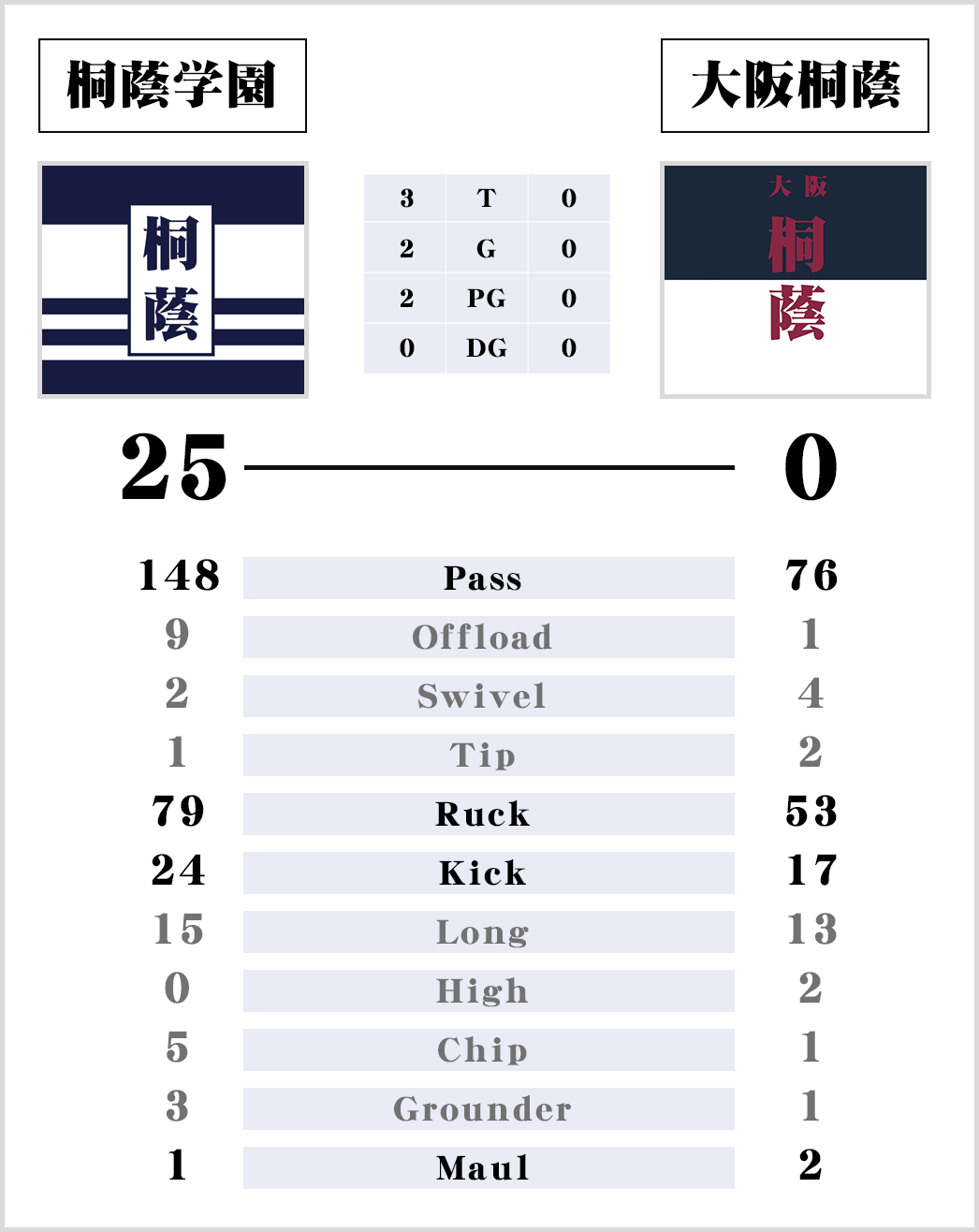

試合は桐蔭学園の凄まじい程の継続力とゲームコントロールで終始支配していました。特に前半はボールポゼッションが8割近く桐蔭学園が保持していたように感じます。大阪桐蔭はDFの時間が続きましたが、ゴール前での集中力を発揮し、10-0と食らいついて折り返します。後半、大阪桐蔭はFW陣のモールを軸にTRYを狙いますが、桐蔭学園の厚い壁に阻まれます。対する桐蔭学園は前半同様にFWで優位性を見出し、少ないチャンスをBK陣がTRYに結びつけ、得点を重ねました。結果、最後まで桐蔭学園のDFが立ちはだかり、25-0で桐蔭学園が大阪桐蔭を下し、決勝進出を決めました。

チーム分析: 桐蔭学園

スタッツから桐蔭学園は各ATスタッツにおいてベスト4チームの中で最も高い数値を誇ることが分かります。その中でも桐蔭学園の特筆すべきところは、パス数とラック数にあります。春の選抜大会同様に素晴らしい継続力のもと、ラック数を79まで伸ばしました。

8割〜9割ほどは9shapeから形成されており、10shapeや階層的なポットからはあまり見られませんでした。これには、早くボールをフラットに動かすことでFWの強さを活かし、少しずつゲインを取っていくことを優先として考えていたことが起因していると思います。パスの数はFWのダイレクトプレーだけでなく、バックス陣がスペースのできた外側を確実に突いていたことの現れであると考えます。比較的CTBの選手は縦に切り込むプレーが多かったように見受けられますが、外側のWTB陣にも的確に供給し、ゲインラインを大きく越えるシーンがありました。

また、オフロードパスについてはエッジで主に行われており、ミドルゾーンではボールセキュリティー優先、エッジゾーンは判断でスペース優先、の様な印象を受けました。いずれもそのフェーズにおいて前に出る最適解を探していたと感じます。

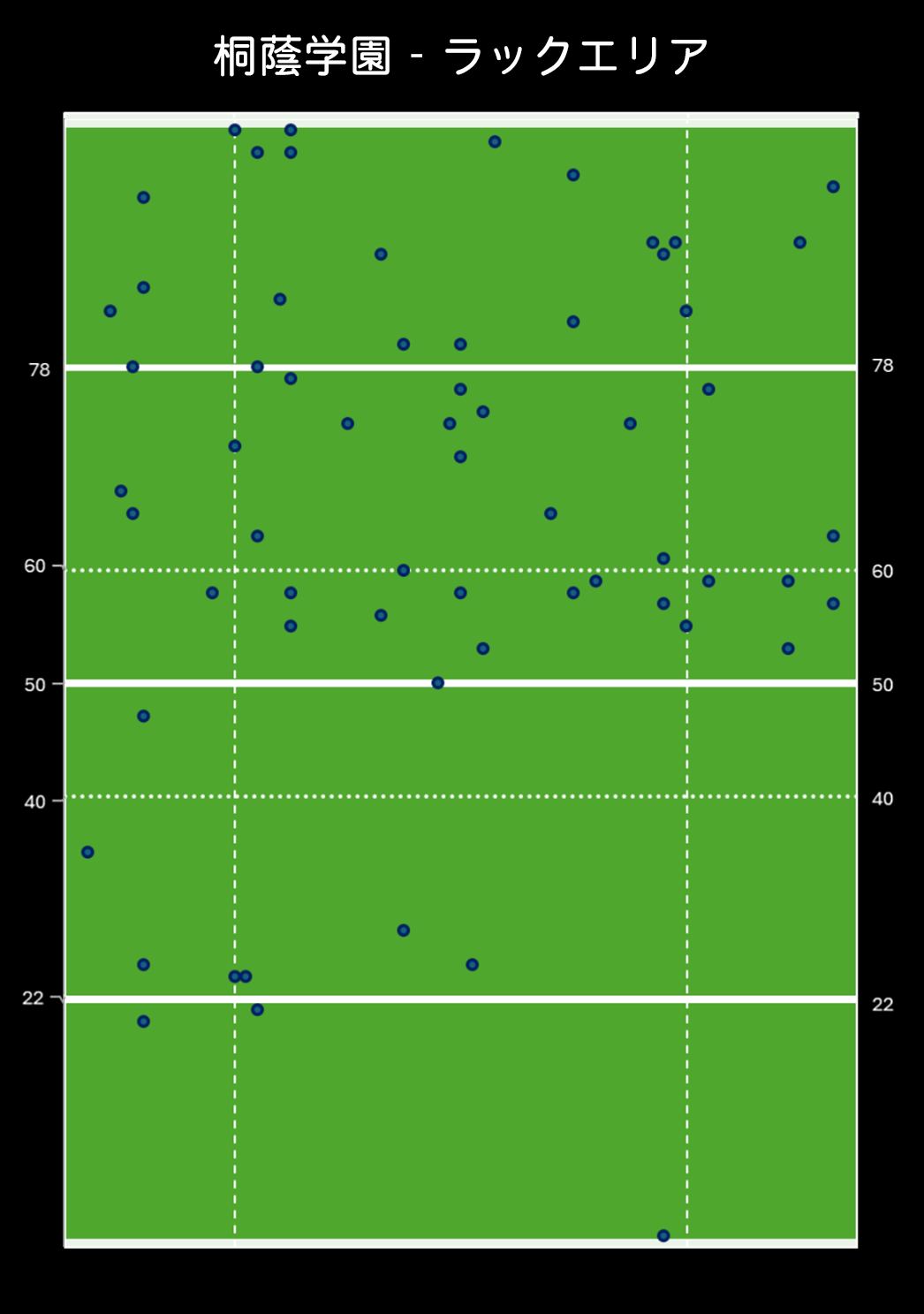

ラックエリアを見ると、その9割が敵陣で形成されていることが分かります。どのチームも目指すことではありますが、これを準決勝においてやり遂げることに驚かされました。また、順目にどんどん走り込んでいく形が印象的で、グラウンド上を横いっぱい使いきっていたことが見えてきました。セットピース、カウンターからも昨今のポットラグビーとは少し異なったshape気味のアタック展開がされていました。

データ上は見えてきませんが、ゲインラインを70%、コリジョンラインを90%を超える程度取れていたと感じます。コンタクトエリアにおいて圧倒していたことが分かります。桐蔭学園はラックとパスの関係性を見てみると、Pass

to Ruck =1.87であり、桐蔭学園の選抜大会準決勝国学院栃木戦と比較(1.65)すると少しパス比率が大きくなったと分かりました。

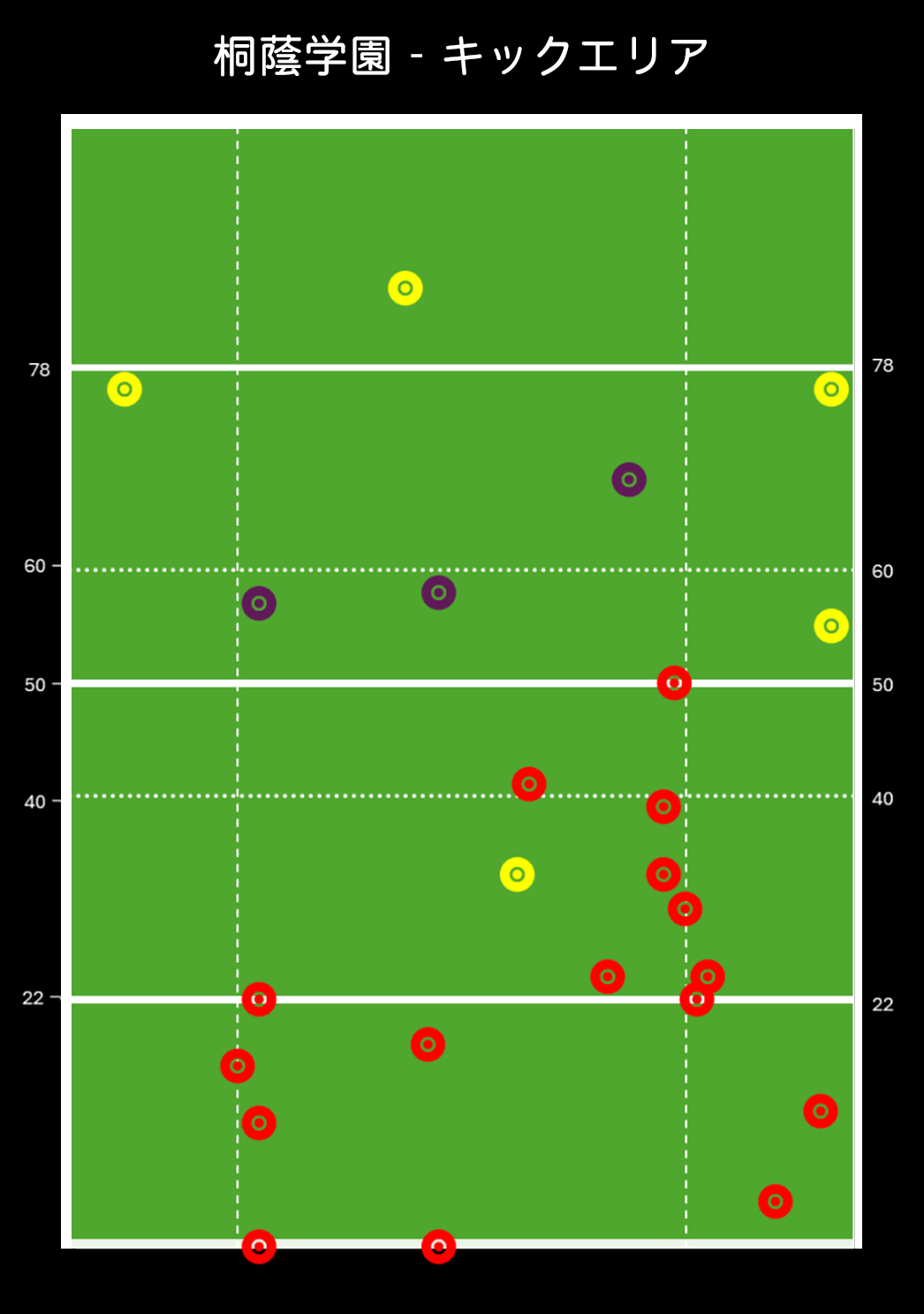

次に、キック数にも注目してみると、24回と準決勝の4チームで最も多い回数となりました。赤色はロングキック、紫がグラウンダー、黄色がチップキックと種類分けしています。自陣ではボールをスペースに運ぶことよりエリアを脱出することに注力した結果であるとみえます。

多くのチームと違う点に、エッジでのWTBからのキックがいくつかあった点があげられます。外までボールが展開されると、DF側のバックラインは上がらざるを得ないので、空いたバックラインに蹴り込む、あわよくばもう一度ボールを確保するために蹴り出す形を意図して行なっていました。また、敵陣中央付近では、ボールをキープしながら、ライン際にボールを転がしていくことで、エリア取りと再獲得を狙っていました。

チーム分析: 大阪桐蔭

大阪桐蔭は、スタッツ上ではこれまでと同じように、FWでのラック数を伸ばしながら、キックにおいてもテリトリーを意識して展開していました。モールの数は1回ではありますが、フィールド内においてリモールを試みましたが、桐蔭学園にうまく対応され、苦戦を強いられていました。アタックの形としては、1331を基本としているように見受けられましたが、332のシーケンスや、中盤の停滞時には9shapeを連続で入れるなど、やはりFWを軸にしてエッジからエッジへの展開は見られませんでした。後半に関してはボールを持つ時間は桐蔭学園を上回り、TRYを取りきる部分でこじ開けることができませんでした。

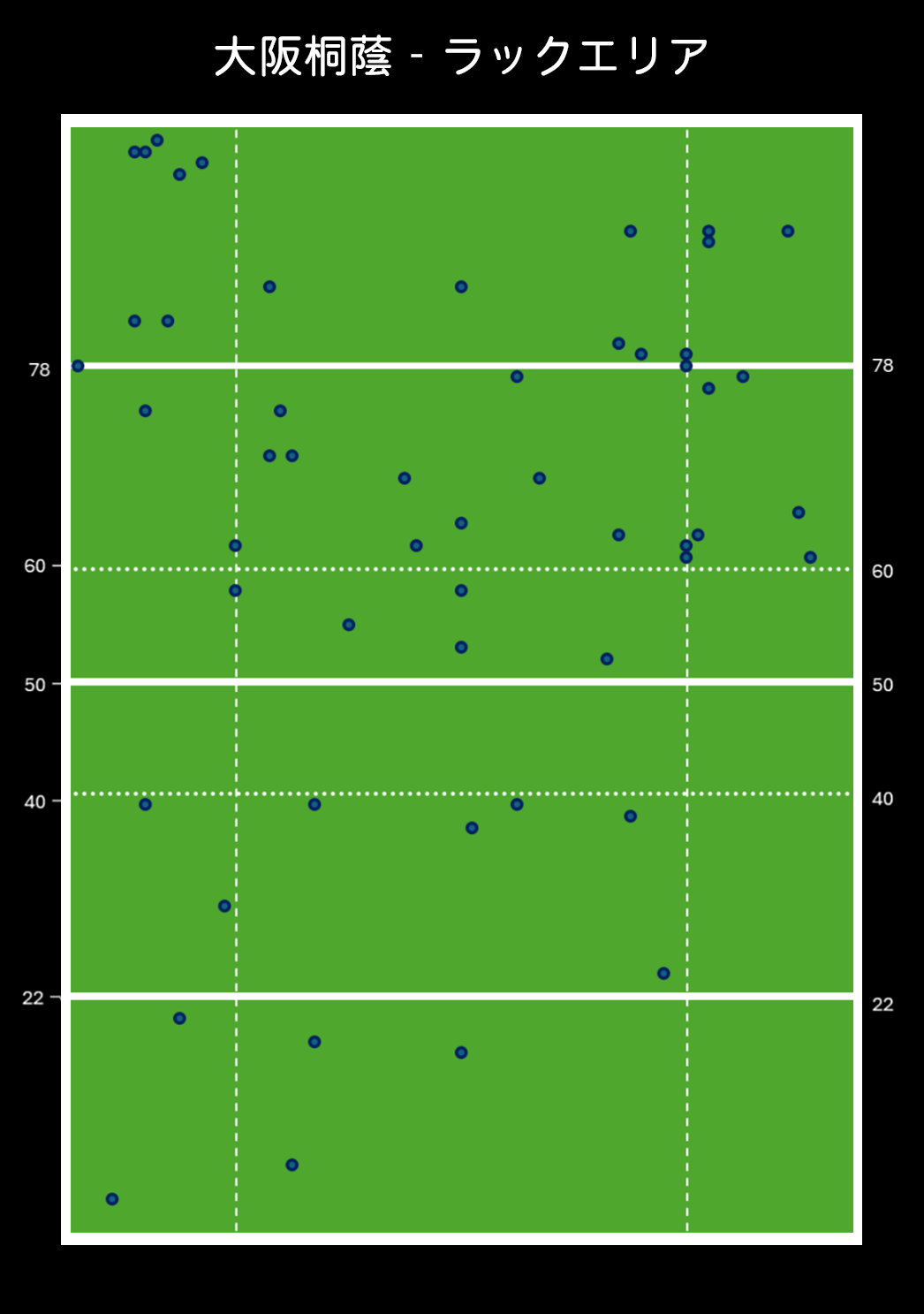

ラックエリアからは、敵陣で持つことはできていると言えるでしょう。特に、ミドルゾーンで増えていることが分かります。9shape、10shapeともバランスよく使っている印象で、スイベルパスによってミドルポットへの供給も見えました。ただ、敵陣深くで継続することができておらず、スコアに結びつけられませんでした。

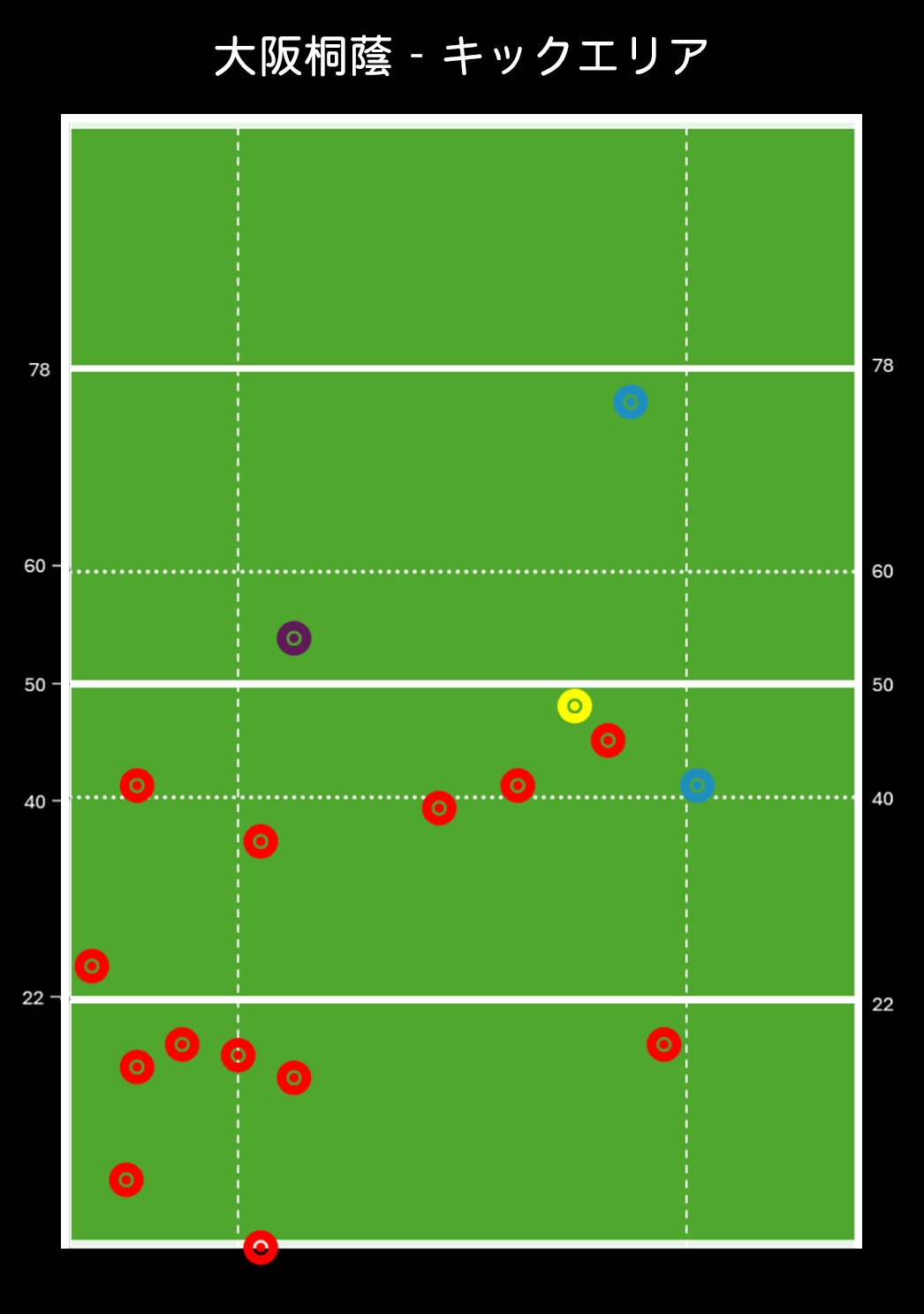

赤色はロングキック、紫がグラウンダー、黄色がチップキック、水色はハイパントと種類分けしています。自陣ではエリアを取るために、ロングキックで着実に挽回しており、キックカウンターに行く場面はほとんど見られませんでした。ハイパントは2回蹴っていますが、アドバンテージ下で敵陣22mから蹴る場面も見られました。個人的にはキックをセオリー通り蹴り、ポゼッションを下げたプランには少し驚きました。

まとめ

両チーム共に拮抗したチームではありましたが、スコアに繋げる力が少し桐蔭学園に分があったと言えます。強いFWと確実に外でゲインし、TRYを取りきる桐蔭学園の強さを感じました。大阪桐蔭は重さを活かし、スクラムでのペナルティー獲得やモールDFでのターンオーバーがありとても見ごたえのある展開となりました。結果としては桐蔭学園は1点も与えることなく、勝ち切ったところに選抜優勝校の意地を感じました。選手たちの今後の活躍が楽しみです!

====

【第103回全国高校ラグビー大会 マッチレポート関連記事】

・決勝: 桐蔭学園 vs 東福岡

・準決勝第2試合: 桐蔭学園 vs 大阪桐蔭

・準決勝第1試合: 東福岡 vs 佐賀工業

プロフィール:山本陽平 (Yohei Yamamoto)

2000年生まれ神戸市出身。現在は奈良教育大学在籍中。高校からラグビーをはじめ、現在はプレイヤー・コーチ・アナリスト・ラグビー普及活動と多岐に渡る。ラグビーの素晴らしさをもっと広めたいと考えながら日々活動中。