第103回全国高校ラグビー大会 マッチレポート - 準決勝第1試合: 東福岡 vs 佐賀工業

2024.01.29 written by Yohei Yamamoto

準決勝第一試合は、Aシード、九州の強豪校同士の戦いとなりました。東福岡は春の選抜大会準優勝を果たし、15人全員でのワイドなアタックが特徴的なスタイルです。対する佐賀工業は夏の7人制大会で初優勝を果たし、BKを中心に力をもつチームです。

試合は、東福岡が前半から

TRYを重ね主導権を握りました。佐賀工業はなかなかボールを保持する時間を持てませんが、PG、DGによって離されないように東福岡を追います。後半は佐賀工業は3連続TRYなどで追い上げますが、東福岡も少ないチャンスをスコアに繋げ、最終スコア50-28で東福岡が決勝進出を決めました。

以下に、詳しく両チームの特徴やスタッツから見えることを分析していきます。この記事ではSPLYZA Teamsを使って試合分析を行い、そこから各チームの狙いや試合分析を行って行きます。

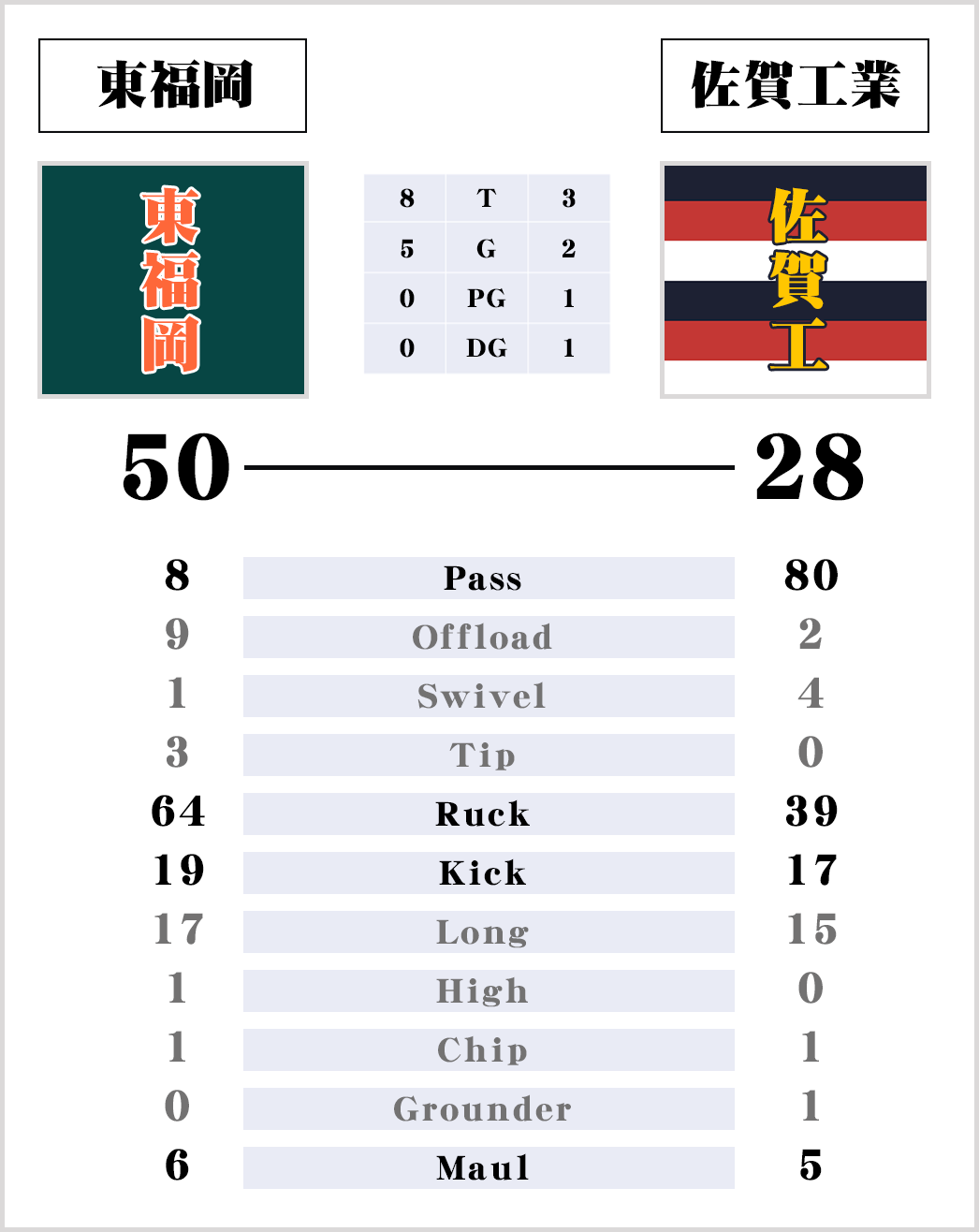

スタッツレポート: 東福岡 vs 佐賀工業

東福岡は前半4本、後半4本のTRYを重ねました。TRYに至るパターンも多様であることが分かりました。スクラムからのセットプレー、キックカウンター、中盤からのエッジでのラインブレイク、FWでの近場、ターンオーバーから展開、多くのTRYまでの形を持っていることが東福岡の強みであると感じました。佐賀工業は前半は0TRYでしたが、敵陣に侵入してからは世代屈指のHBである9番井上選手のプレースキック、10番服部選手のDGでスコアを重ねました。後半15分を過ぎてからは、自慢のBK陣のラインブレイクから意地の3連続TRYとなり、ボールを持てばどこからのエリアでもTRYが狙えることが強みであると感じました。

次にスタッツを見ると両チームともキック数が多く、ポゼッションでは無く、エリアを意識しながら試合を進めていたように感じます。両チームともメインキッカーは10番が担っていましたが、東福岡は12番、15番からのキックもあり、キックゲームにおいては東福岡が有利な印象を受けました。

チーム分析: 東福岡

東福岡は合計8TRYを奪いましたが、非常にポゼッション効率が高いことが見えてきましたラックの数は64回であり、選抜大会準決勝(常翔学園戦)の同校と比較すると増加しており、キック数とパス数は減少しています。

印象としてはワイドなポゼッションアタックが伝統的なチームですが、この試合・大会では少し狭いレンジでのアタックや、DF主体への意識が大きく見受けられました。その表れとして、Pass to Ruck

=1.76(選抜大会では2.56)となっており、ラック形成までにパスの回数が減少していることが分かります。

さらに、やはり個人スキルがとても高く、オフロードパスを使いながら、TRYまでに少ないラック数で取りきるスタイルが目立ちました。また、中盤からラインアウトモール、ラックからのリモールが合計6回あり、フェイクモールも使いながら、BK陣へスペースを供給することを狙っていたと考えます。

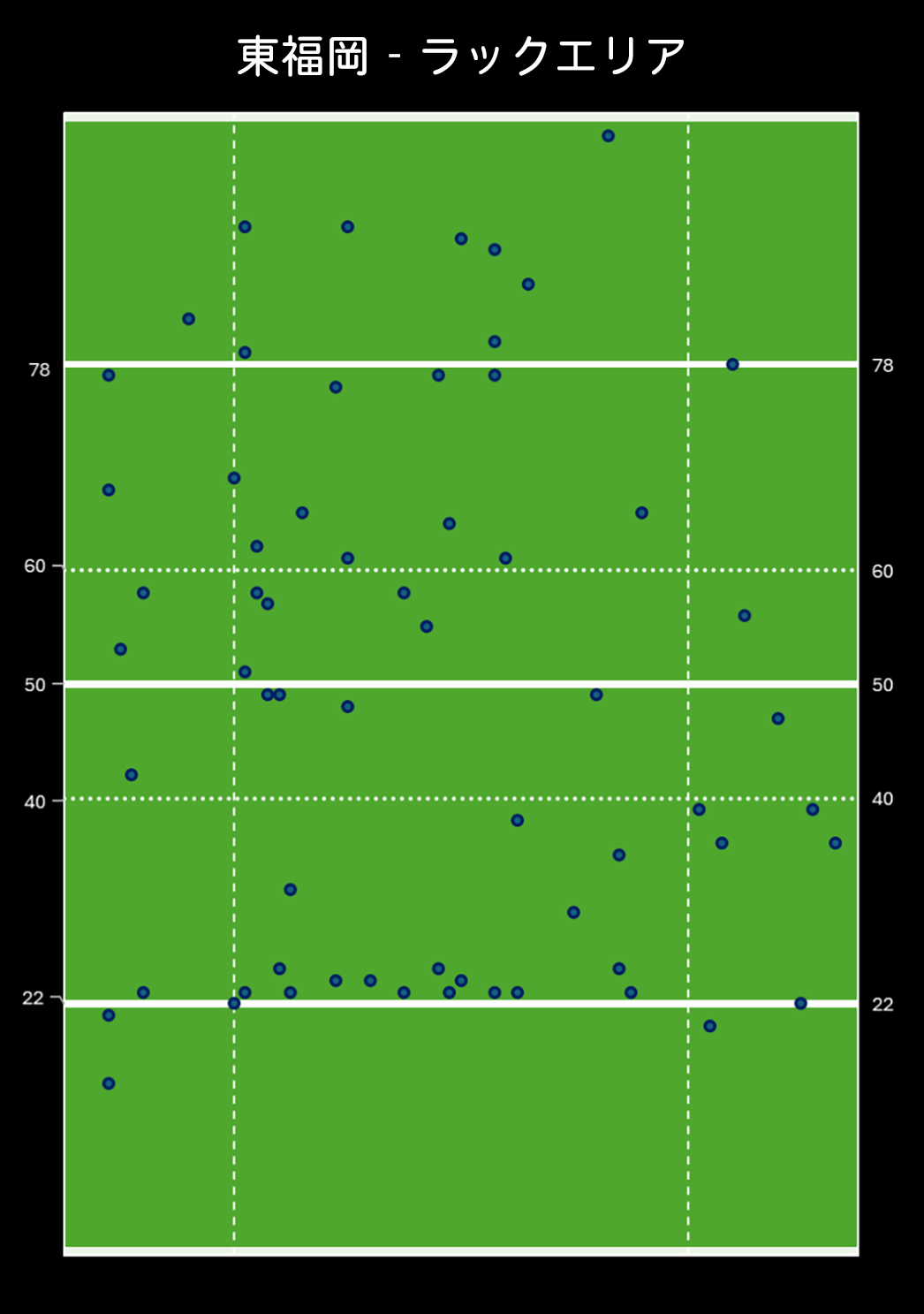

ラックエリアでは、やはり自陣でのラック数がほとんど見られないことが分かります。最大限にエリアによるリスクを減らし、可能な限り敵陣でプレーする時間を確保していました。また、横幅は広く使い、中盤以降でのラック位置をみると肩よりなく攻撃しているような傾向が見えます。

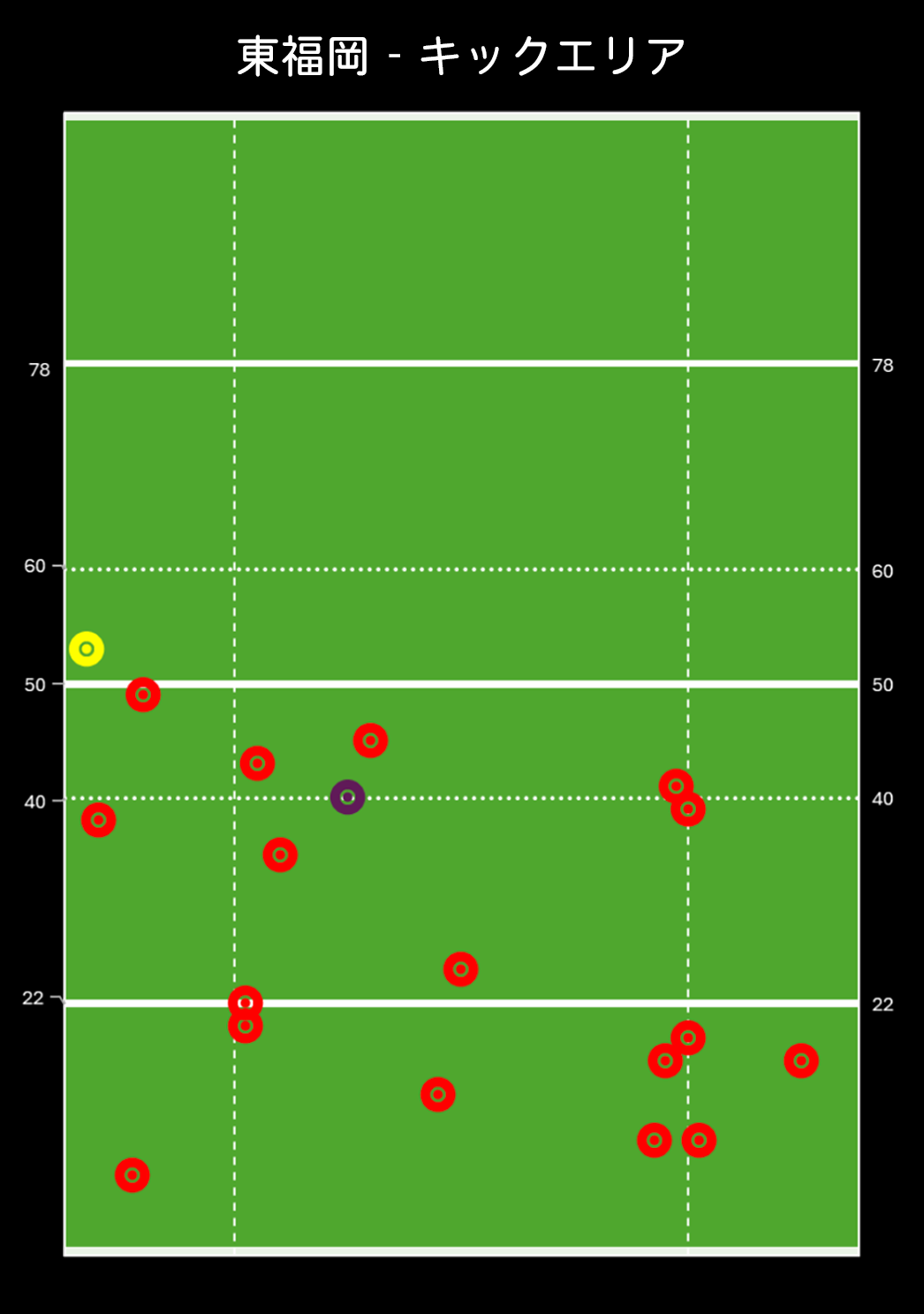

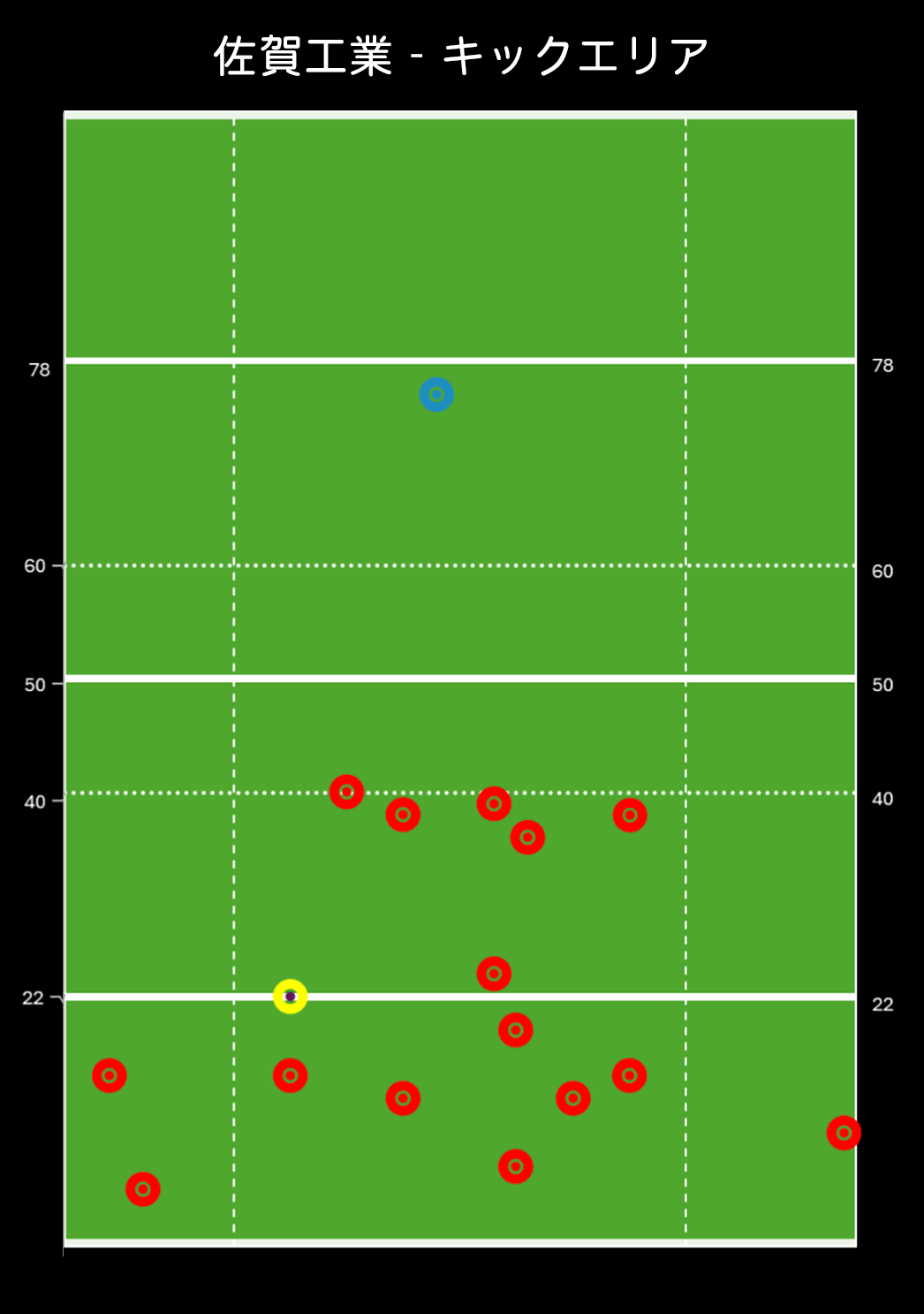

次に、キックエリアを見てみます。赤色はロングキック、黄色はDF背後へのチップキック、紫はハイパントを表します。

キックエリアに関しては、比較的中央から外側からのキックが目立ちました。これは10番以外からも精度距離ともに高く蹴れる選手がいることで相手のバックラインとの駆け引きを有利に進めていたと言えます。2度、50-22によってマイボールを獲得できたことも大きな流れを呼び込んでいました。

チーム分析: 佐賀工業

佐賀工業は前半、DFの時間帯が多く、なかなかボールを保持して攻撃する形は見受けられませんでしたが、自陣深くは10番服部選手からのロングキックでエリアの取り合いに関しては互角の戦いであったと感じます。キック数は東福岡と2本差の17本でしたが、自陣深くに追いやられることが多く自然とその数が増えたのではないかと推測します。

パスの数も80回と、後半15分からのアタックは十分に通用しており、脅威を与えるアタックスタイルでした。印象としてボールを極端に横に動かすことは感じませんでしたが、Pass to Ruck

=2.07となり、10番のボールタッチが多い展開となりました。

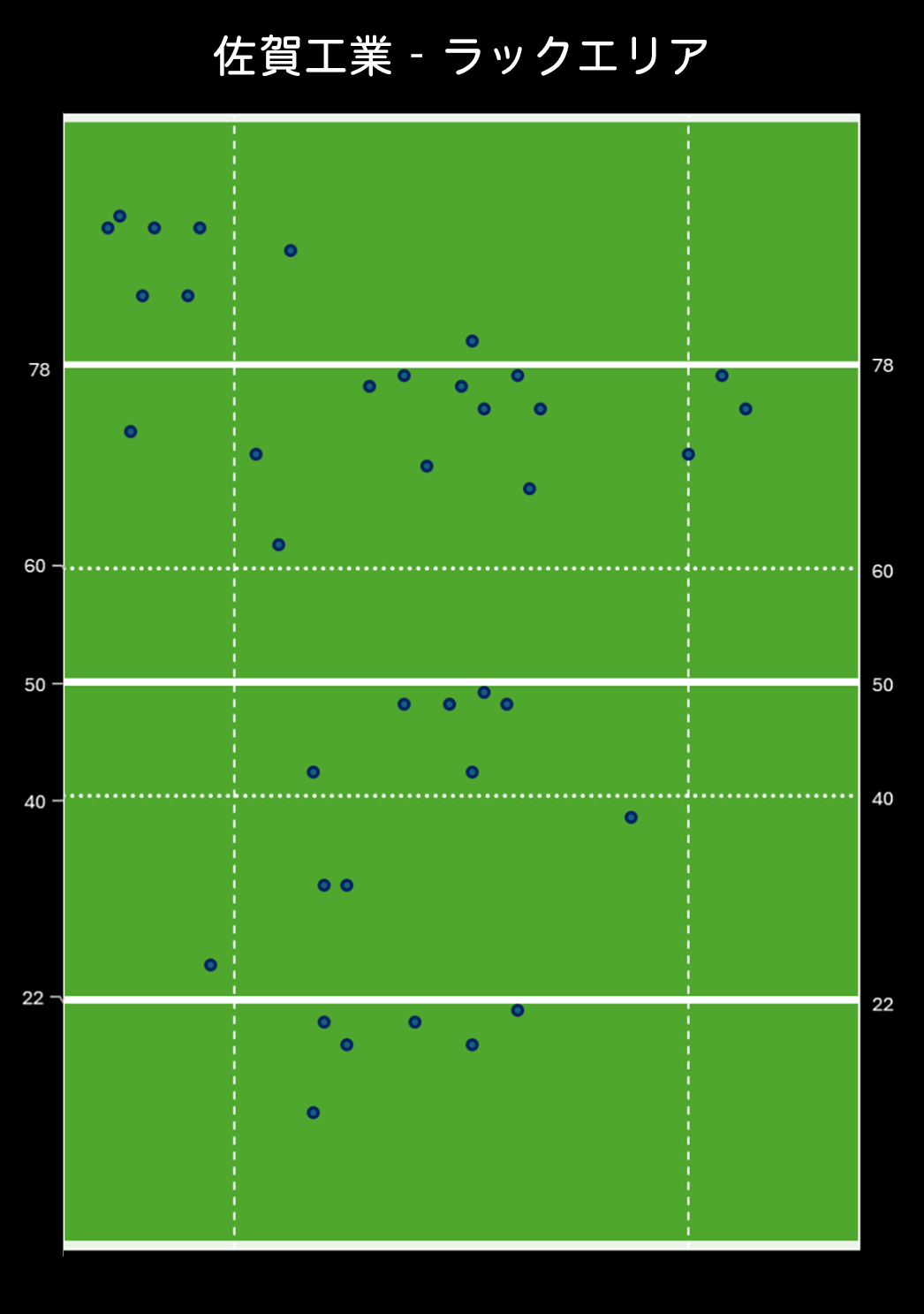

ラックエリアですが、敵陣22mに侵入する機会がとても少なく、TRYを取る前段階のアタックゾーンに入ることに苦戦を強いられました。ただ、22m効率(侵入回数と得点の比率)は高く、遠くのエリアからでもスコアに持っていける力があると分かります。そして比較的中央に分布しており、エッジへの展開は見られませんでした。しかし、東福岡のプレッシャーを受けて球出しのテンポが出なかったことや、エッジに持っていくまでに攻撃を封じられてしまったことなども関係しているため、意図的な形では無かったと感じます。

キックエリアでは自陣深くからのキックが多いと分かります。これは東福岡からのキックコントロールを受けてしまったことが1つの原因であると考えます。さらに、中央からのキックが多く、10番からのキックに依存していたことだと分析します。また、フェーズを重ねず早い段階でキックを入れていたことも起因していると感じます。

まとめ

両チームとも能力の高いBK陣を中心とした戦いで、キックによってボールが縦に動き、パスによって横に動く試合となりました。東福岡は選抜大会からは大きく異なったプレースタイルを披露し、佐賀工業を退けました。BDやカウンターラックでも果敢に仕掛け、ボールを取り返す場面が多く見られました。佐賀工業は3点を重ねながら、迫っていくことをしていましたが、徐々に接点で差し込まれたり、僅かなほころびを確実にTRYまで運ばれ敗戦しました。

両チームともに素晴らしい選手が多く、高校生のレベルの高さに驚かされました。今後の活躍が楽しみです!

====

【第103回全国高校ラグビー大会 マッチレポート関連記事】

・決勝: 桐蔭学園 vs 東福岡

・準決勝第2試合: 桐蔭学園 vs 大阪桐蔭

・準決勝第1試合: 東福岡 vs 佐賀工業

プロフィール:山本陽平 (Yohei Yamamoto)

2000年生まれ神戸市出身。現在は奈良教育大学在籍中。高校からラグビーをはじめ、現在はプレイヤー・コーチ・アナリスト・ラグビー普及活動と多岐に渡る。ラグビーの素晴らしさをもっと広めたいと考えながら日々活動中。