【DFBポカール 2018-19】2回戦 - ライプツィヒ × ホッフェンハイム Vol.2「フィールド上のアクションポイント」から試合のキーマンを分析

2018.11.13 written by Daichi Kawano(SPLYZA Inc.)![]()

※この記事はSPLYZA Teamsのタグ付け機能から割り出されたデータをもとに構成されています。

この試合のゲームコーディングで約7000個以上のタグをつけて定量データを割り出したのだが、データを眺めるだけでは現象は見えてこない。そのためフィールド場のアクションポイントに印をつけ、この試合で得点に絡んだ後半からの出場となった、FWのティモ・ヴェルナー(2得点)、同じくFWで90分出場したユスフ・ポウルセン(1アシスト)、この試合で数多くのボールタッチ数をカウントした左サイドバックのマルセル・ハルステンベルク(1アシスト)に焦点を当て分析を行うことにした。

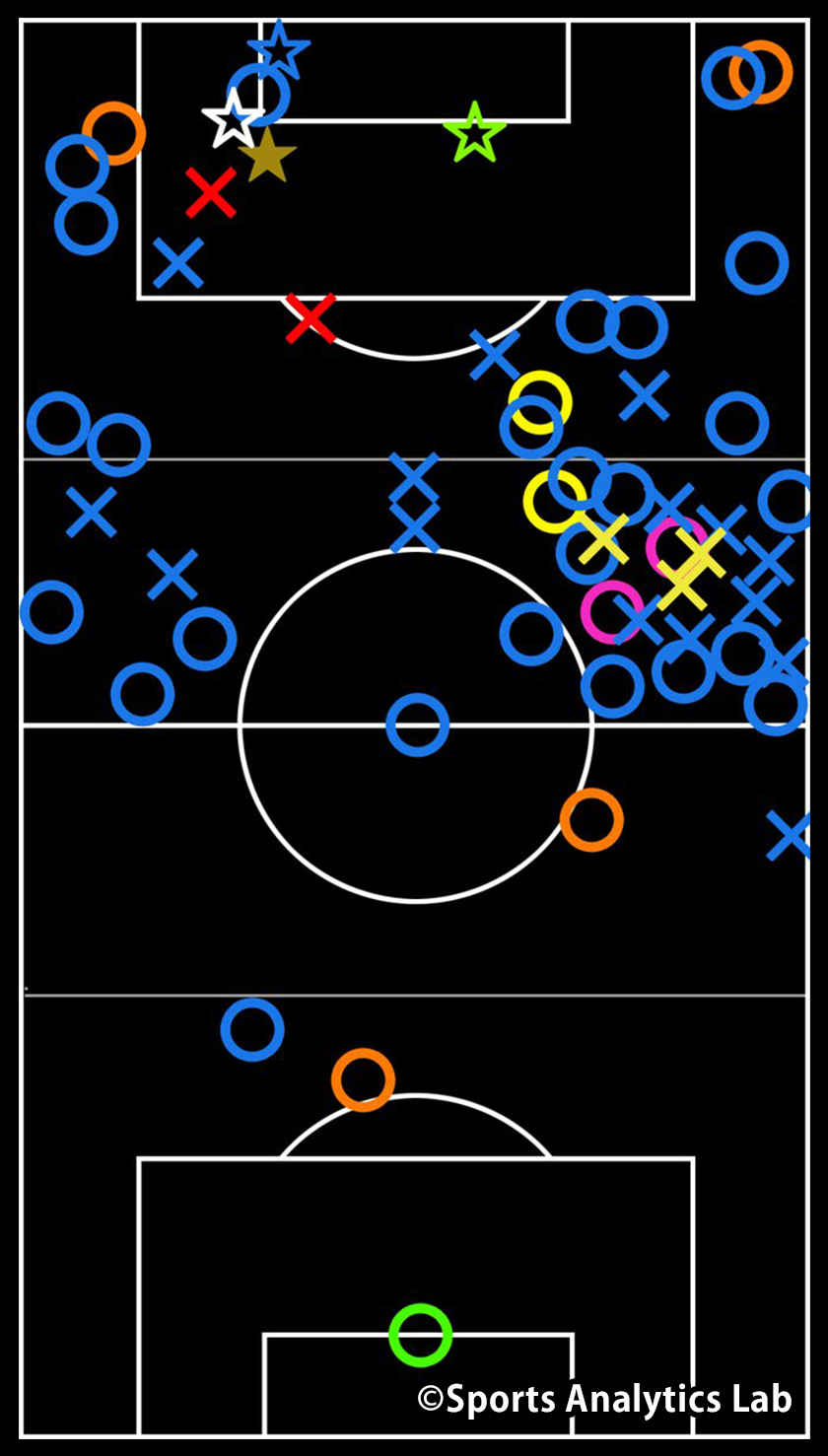

#9 ユスフ・ポウルセン

◯…パス成功x25

X…パス失敗x15

☆…キーパスx1

★…アシストx1

◯…タックル成功x4

◯…インターセプトx2

◯…セカンドボール回収x2

X…ボールロストx3

X…ファウルx2

☆…シュート(枠内)x1

☆…シュート(枠外)x1

◯…クリアx1

ポウルセンの場合、ゾーン2からゾーン3にかけてのパス失敗のほとんどがロングボールのレシーブ役によるもの。他にもポストプレーや難易度の高いボールキープが要求されるため失敗こそ目立つが、チーム内でもタックル成功やインターセプト数は上位であり、またゴール前でのクリアなど随所で彼の持ち味である献身性の高さによる貢献が際立っている。数字だけでは表現できない効果的なフォアチェックも武器となった。

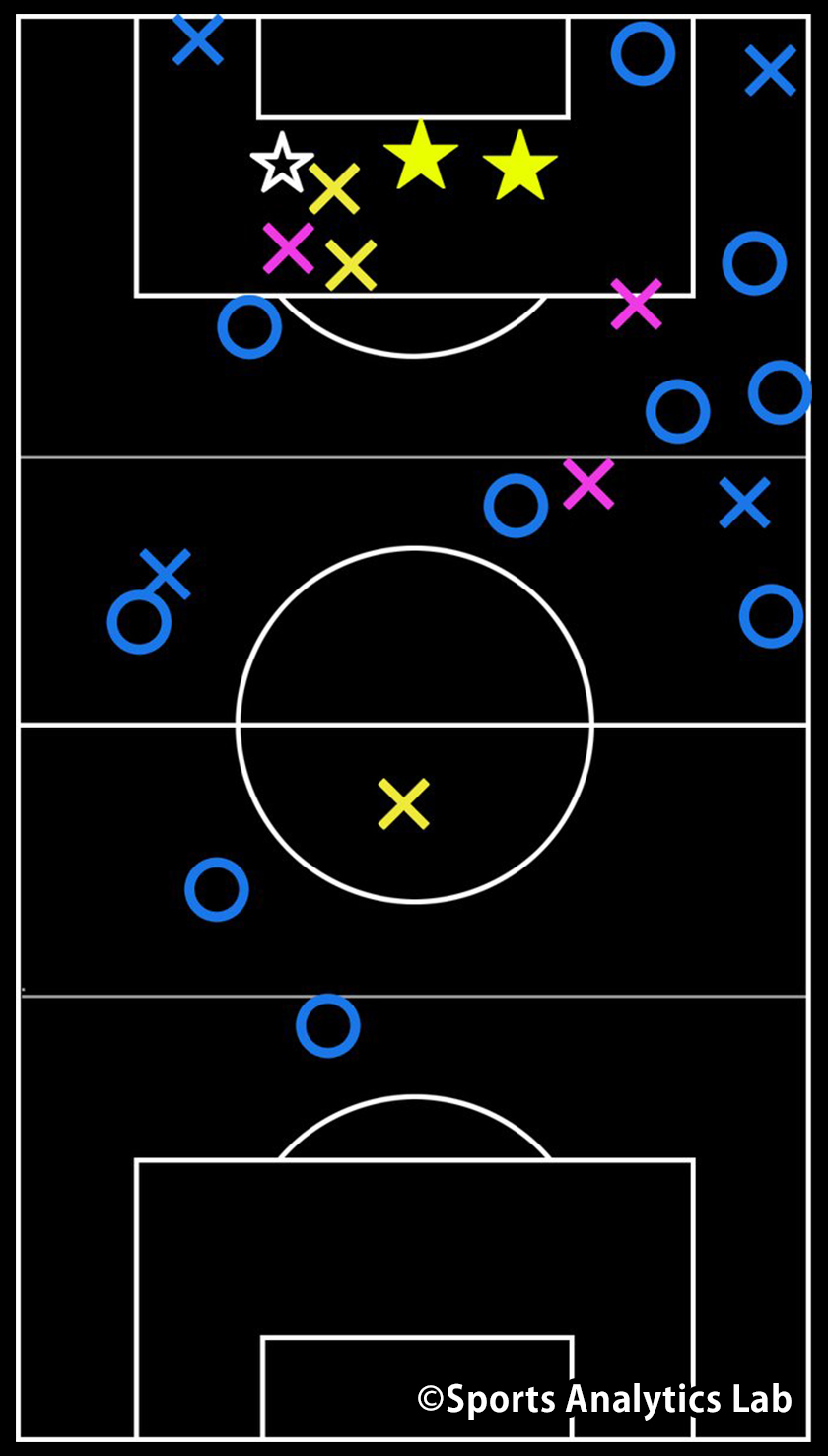

#11 ティモ・ヴェルナー

◯…パス成功x10

X…パス失敗x4

★…ゴールx2

X…ボールロストx2

X…オフサイドx3

☆…シュート(枠外)x1

後半頭からの出場となったが少ないタッチ数で効率よく2ゴールを挙げ勝利の立役者となった。パス成功の多くはゴールに背を向けた状態でワンツーやレイオフ狙いでの後方へのダイレクトパスである。逆にパス失敗やボールロストに関してはゴール方向もしくは前進するためのトライにより発生したエラーとなっており、データ上も彼の特性が表れている。2得点目に関しては1度ボックス内でのトライによるボールロストがあったものの、プレスバックせずに前方で攻め残っていたことにより生まれた得点となった。ここでも相方のポウルセンとのプレイスタイルの違いが顕著となった。

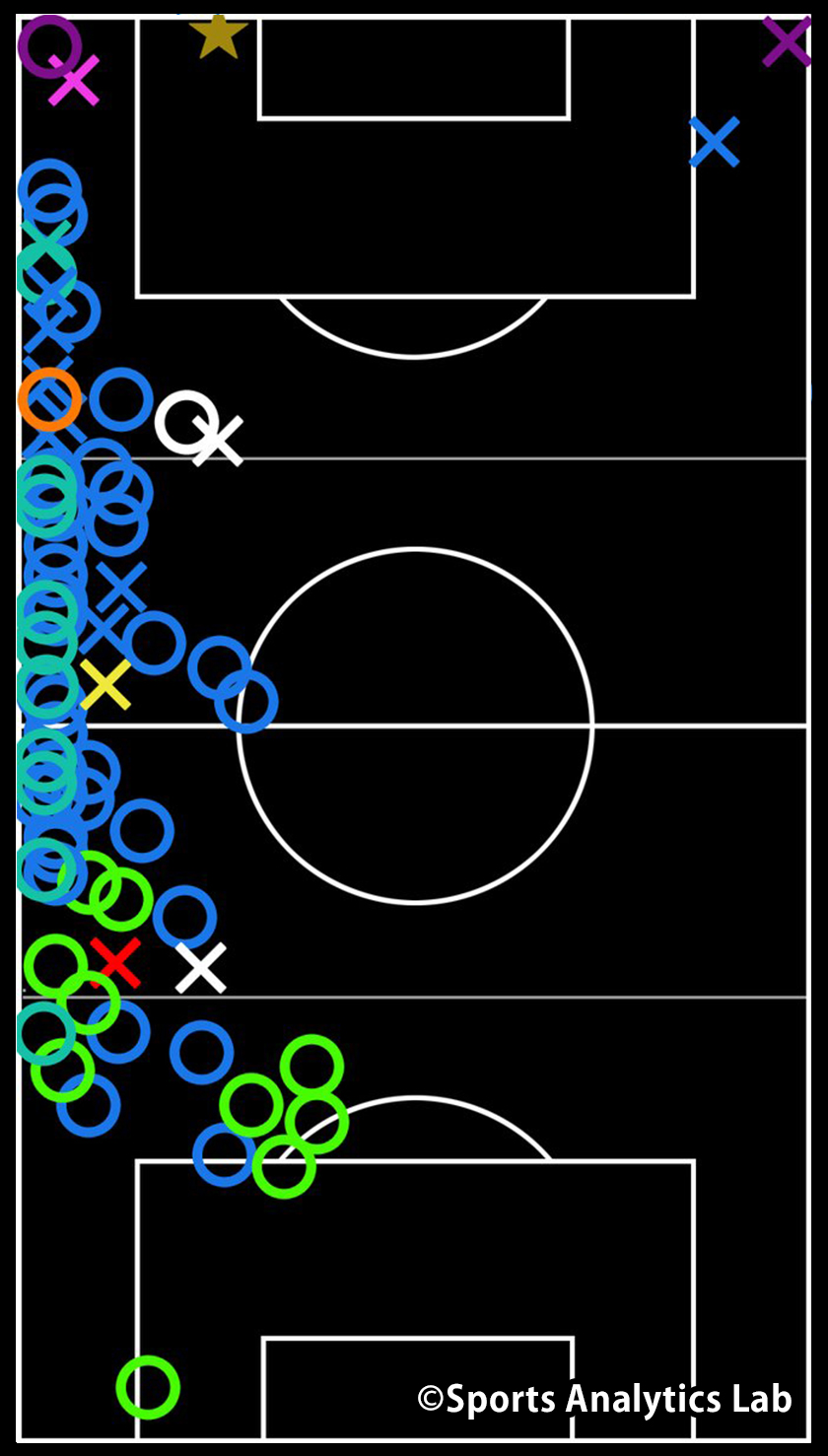

#23 マルセル・ハルステンベルク

◯…パス成功x31

X…パス失敗x12

◯…スローイン成功x9

X…スローイン失敗x1

★…アシストx1

◯…タックル成功x1

X…ボールロストx1

X…オフサイドx1

X…ファウルx1

◯…フリーキック成功x3

X…フリーキック失敗x2

◯…コーナーキック成功x1

X…コーナーキック失敗x1

◯…クリアx10

ショートパス主体のライプツィヒにおいて左サイドの組み立てには欠かせない存在。パス成功数の多さが判断力の速さと技術の正確性を表している。ゾーン3での失敗の多さは今後の課題か。また際立っているのは自陣での貢献度。クリア10本に加えてコートの手前半分のエリアでのパス成功率は100%となった。攻撃面でも果敢なオーバーラップからアシストを記録。

このようにアクションポイントを割り出すと、スタッツだけでは見えない情報が炙り出される。本来であればアクションごとの配点も出したいところだが、かなり細かいスコアリングを設定しないと明確な判断材料とならないため今回は割愛させていただいた。日本のSNSにおけるサッカークラスタの間でも少しずつゲームコーディングやボールタッチポイントの洗い出し、それに伴うインフォグラフィックの作成に勤しむ方が出てきたように思うので、これを継続できるよう私としてもこのような取り組みを引き続き行なっていきたいと思う。

【DFBポカール2回戦 ライプツィヒ×ホッフェンハイム関連記事】

Vol.0 マッチプレビュー

Vol.1「中盤の屋台骨」ディエゴ・デンメの分析

Vol.2「フィールド上のアクションポイント」から試合のキーマンを分析

Vol.3「ホッフェンハイムの攻撃の起点」センターバックからのロングパスを検証