【ラグビーワールドカップ2023】 試合分析レポート - プールD 第2戦 日本代表 vs イングランド代表

2023.09.25 written by Yohei Yamamoto

【ラグビーワールドカップ2023 関連記事】

・【ラグビーW杯2023】今大会のラグビー日本代表総評

・【ラグビーW杯2023】試合分析レポート - プールD 第4戦 日本代表 vs

アルゼンチン代表

・【ラグビーW杯2023】試合分析レポート - プールD 第3戦 日本代表 vs サモア代表

・【ラグビーW杯2023】試合分析レポート - プールD 第2戦 日本代表 vs

イングランド代表

・【ラグビーW杯2023】試合分析レポート - プールD 第1戦 日本代表 vs チリ代表

・【特集】過去2大会におけるラグビー日本代表を分析 - 第3弾:日本の「TRY」攻防における特徴

・【特集】過去2大会におけるラグビー日本代表を分析 - 第2弾:Kick in

fieldにおける変化

・【特集】過去2大会におけるラグビー日本代表を分析 - 第1弾:センターにおける変化

2023年9月18日、ラグビーワールドカップ2023における日本代表の2戦目が行われました。日本は初戦でチリと対戦し、ボーナスポイントを獲得しながら見事勝利を納めました。2戦目に立ちはだかったのは、ラグビーの発祥国でもあるイングランド。イングランドは初戦のアルゼンチン戦を0トライながら、PG6本とDG3本で27点まで積み上げ勝利しました。

前回の記事でイングランド戦の展望も記載しています。是非、その記事もご一読ください。私は両チームにとってこの試合が予選プール通過の大きな鍵になると考察していました。

この記事では、日本VSイングランド戦をSPLYZA

Teamsを使用し、両チームの特徴や、日本の狙い、強みを分析していきます。また、そこから見えてくる、次戦のサモア戦にむけてのキーポイントも考察します。

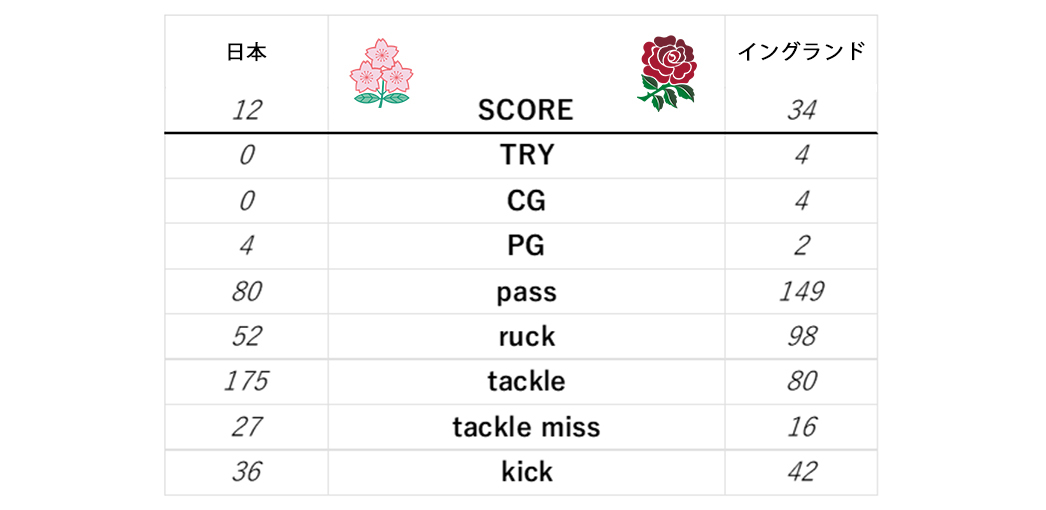

1. マッチレポート

日本は劣勢が予想されたスクラムやコリジョンの部分で互角に戦い、粘り強いDFで後半20分までPGを重ねながら、スコアでついて行く展開でしたが、イングランドのキックによる試合コントロールで徐々に流れを持っていかれ、後半に突き放され、34-12で敗戦しました。

後ほど、詳しくスタッツを見ていきますが、両チーム合わせて驚異の78本のキックが見られるキック合戦となりました。まさにラグビー“フットボール”を見せつけられた試合となりました。イングランドは戦前の予想通り、キックを多用しましたが、日本はそれに対して多種多用なキックオプションで応戦したと言えるでしょう。

2. 両チームスタッツ

スコア通りですが、得点が上回ったイングランドがpass、ruck数でその数を伸ばしていました。反対に日本はDFの時間帯が長く、tackle数が増える傾向にありました。前試合でイングランドはDGを3本決めており、この試合でもDGを軸に攻めてくるのではという予想もありましたが、DGは0本の結果となりました。

そして、両チームとも特筆すべきポイントはキックの数でしょう。日本は前回チリ戦では26本でしたがそれを10本上回る数でした。詳しくキックを見てみます

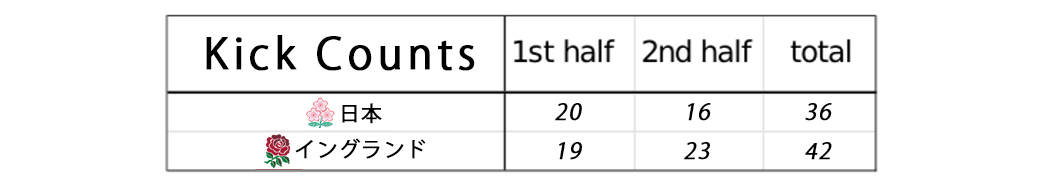

3. 両チームのキック戦略

以下は、両チームの前半・後半でのキック数です。80分間一貫してキック数が多く、キックを使ったゲームプランが遂行されていました。日本は2019年大会のプール戦4試合平均キック数は約23本、2015年は約16本(SPLYZA調査)であることを考えるとかなり増えていることが分かります。

次にそのキックの種類について見てみます。

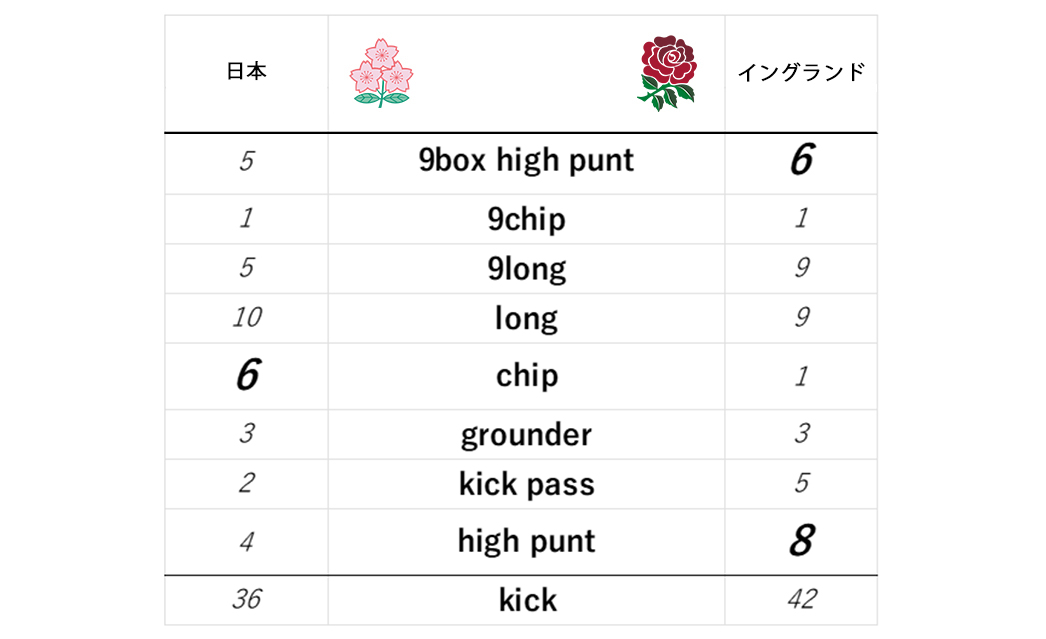

9box high puntとhigh punt、9chipとchip、9longとlongの違いは、SHがラックから該当するプレーを行った場合(9box high

punt、9chip、9long)とそれ以外の場面(high punt、chip、long)で集計しています。

両チームともキックを重要視していましたが、high puntを軸にプレッシャーをかけたイングランドと、DFラインとバックラインの間を狙ったchip kick

を多用した日本の構図が分かりました。イングランドは空中戦に強みを持つ15番フレディ・スチュワード選手を中心に、高さで日本に対して圧力をかけ、多くの場面で再獲得する場面が見受けられました。対する日本は、イングランドの出足の鋭いDFに対抗するため、中盤や自陣からその背後を狙い再獲得、出足を鈍らせたい思惑があったと推測します。

結果として、ピンチを招くシーンはありましたが、ATプランとして有効な一手であったと感じます。総じてイングランドの高いキック精度に日本は苦しめられました。

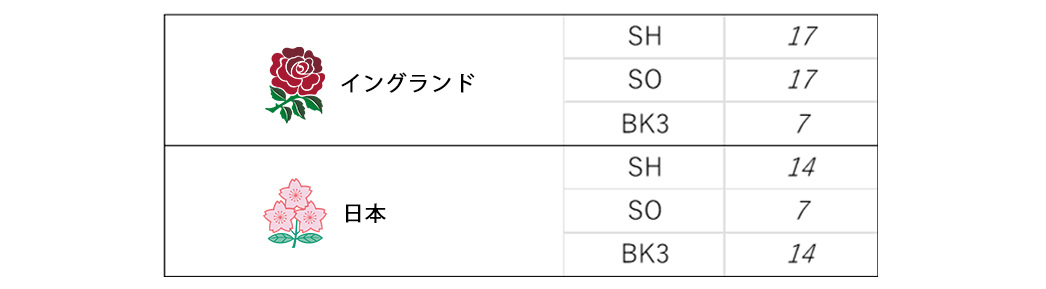

また、両チームのポジション別キック数ですが、イングランドはハーフ団(SH,SO)からのキック主体で、中でもSOジョージ・フォード選手は両チームで最多のキック数17本を記録しました。日本はSHとBK3(WTB,FB)からの数が多く、カウンターからキックを繰り出すことが多くBK3の記録が伸びたと考察します。

4. 両チームのパス戦略

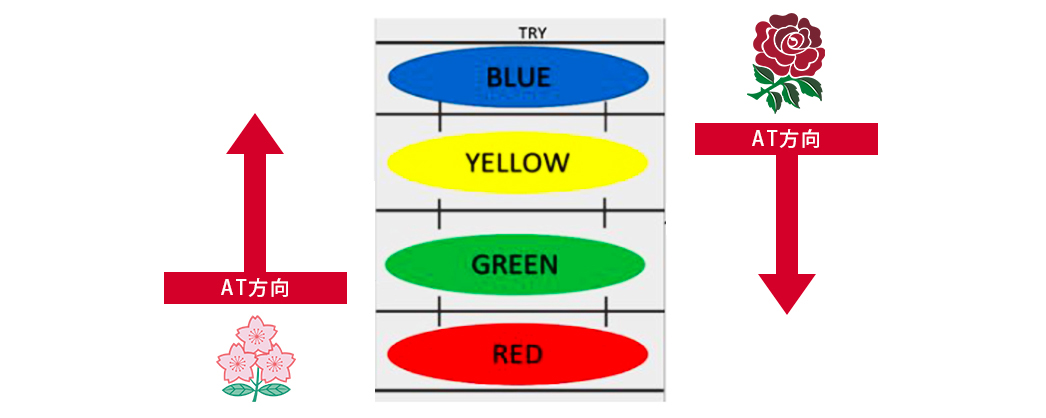

次はパスについて詳しく分析します。下記のデータではエリアを独自のカラー付けにより分析しています。

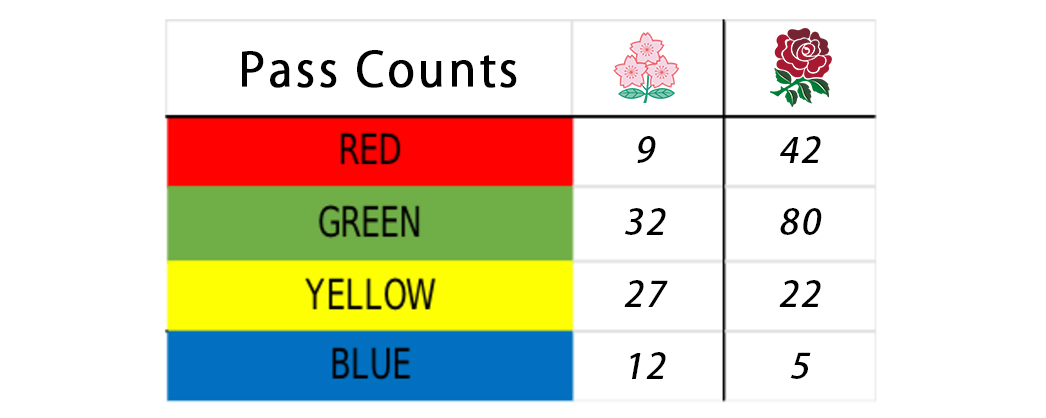

Passについては、攻撃を重ねたイングランド側は、敵陣(RED,GREEN)でのPass回数が80%を超えており、自陣での不用意なPassや、自陣からの攻撃的なフェーズを重ねたアタックは見られなかったと言えます。日本は、中盤(GREEN,YELLOW)でのPassで70%を要していました。さらに、イングランドは9shapeのFWから真後ろの10番へのPass(swivel

pass)を使い、10shapeあるいはそのさらに裏のバックドアにいるBKへPassなどSH以外のプレイヤーのパス比率が約50%であり、豊富なPassオプションを有していました。

対する日本は、攻撃の時間が短く、かつキックを多用したことが起因し、Pass数が少なかったと言えます(チリ戦116回)。さらに、中盤を初めとしてSHからのPass比率が約61%であり、ラック周辺や、単発的な攻撃が多かったと読み取れます。

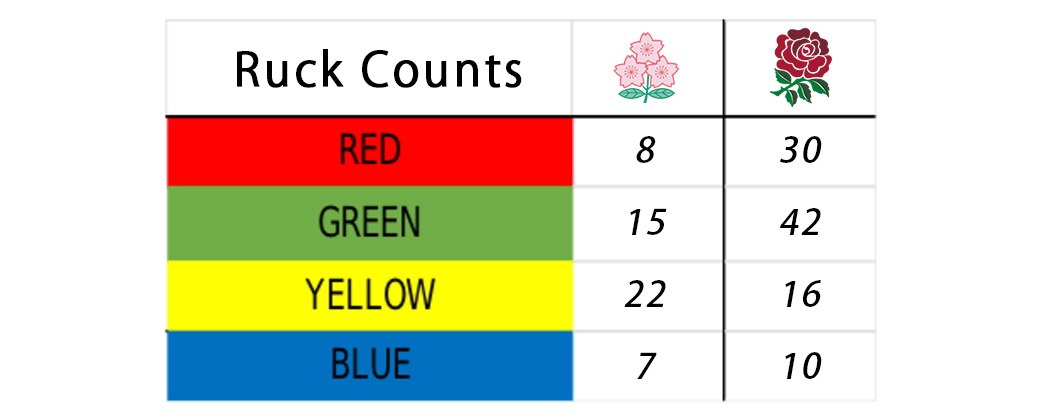

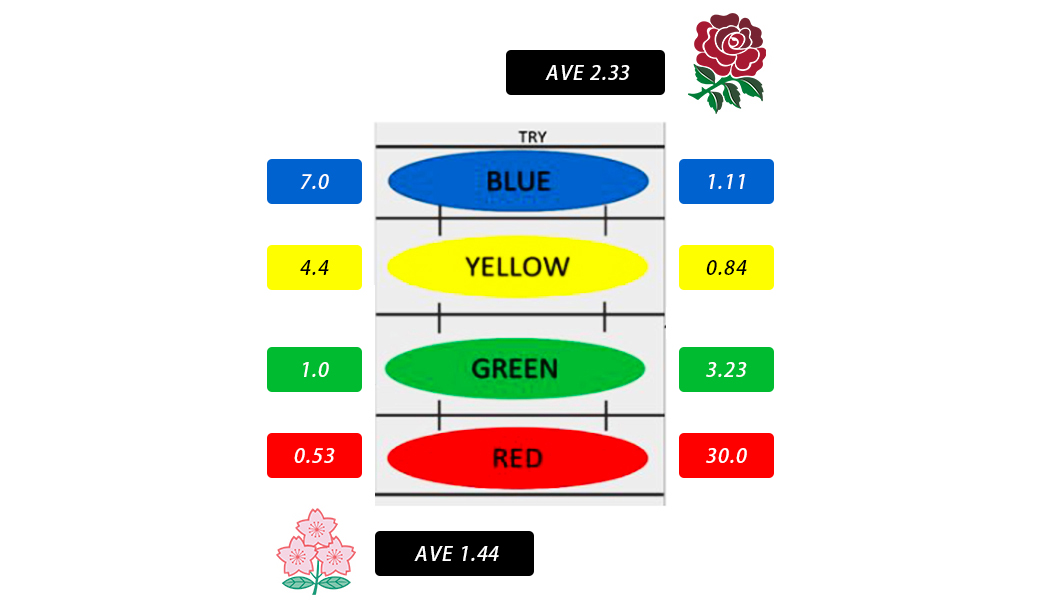

5. ラックから見える戦況

パス同様、得点を重ねたイングランドの回数が大きく上回ったことは必然と言えるでしょう。エリア毎に見ると、敵陣でのラック比率が日本55%、イングランド76%となり、イングランドはもちろんですが、データ上では日本のアタックエリア率は及第点だと感じました。ただ、敵陣22m(BLUE)でのラックが最小の7回であったことは、

日本のフェーズを重ねる攻撃は機能していなかったと言わざるを得ないと考えます。

下記の図はキック1回に対してラック数の比率をエリアごとに示しています。両チームとも自陣を背負うほど、キックに比重を置き、少ないラック数でキックを選択していることが分かります。

日本は全体平均値が「1.44」でしたが、前回のチリ戦は「2.58」であり、これは極めて小さく、かなりキックを多用した戦術プランであったことがさらに見えてきました。

以上、イングランド戦を見てきましたが、日本はこれまで以上にキックを使う戦術プランを採用し、イングランドに対してプレッシャーをかけていました。対するイングランドもSHのハイパントやSOからのロングキックキックによってエリアとフィジカルの高さを前面に押し出すスタイルで、日本に勝利を納めました。日本はスクラムではかなり応戦することができていましたが、キックの精度や中盤からのアタックに課題が残った試合になりました。

6. サモア戦への展望

次戦のサモア戦に向けては、以下がポイントになると推測します。

(1) ポゼッションエリア

(2) YELLOW~BLUEゾーンでのアタック

(1)についてですが、サモアはFWの平均体重が約120㎏、非常にパワフルかつ大胆に勢いよくランナーが走ってくるダイレクトプレーが特徴です。そのため、REDゾーンに侵入され、ラック数が増えてくると失点の恐れが確実に増えてくるでしょう。なので、特にREDゾーン付近では、エリアを挽回し、ポゼッションさせないことが重要な要素と言えます。

このエリアでのポゼッション、DFを避けることは勝利するための絶対条件と言えるでしょう。

(2)についてですが、イングランド戦ではあまり見られなかった敵陣での継続したフェーズアタックをどこまで精度高く展開できるかが、大きな注目点となります。はたまた、キックを多用し徹底的に敵陣深くのBLUEゾーンにボールを進めることを優先するのかも注目です。2015年、2019年と2大会では、サモアのFW陣を背走させるようなキックプランが見受けられましたが、キックとフェーズアタックのバランスが重要だと考察します。どのようにしてBLUEゾーンに侵入するのか見物です。

3大会連続での対戦となるサモア戦ですが、グループリーグ突破に向けて日本にとっては負けることができない一戦となります。どのような試合になるか、戦術が見られるか楽しみです!

【ラグビーワールドカップ2023 関連記事】

・【ラグビーW杯2023】今大会のラグビー日本代表総評

・【ラグビーW杯2023】試合分析レポート - プールD 第4戦 日本代表 vs

アルゼンチン代表

・【ラグビーW杯2023】試合分析レポート - プールD 第3戦 日本代表 vs サモア代表

・【ラグビーW杯2023】試合分析レポート - プールD 第2戦 日本代表 vs

イングランド代表

・【ラグビーW杯2023】試合分析レポート - プールD 第1戦 日本代表 vs チリ代表

・【特集】過去2大会におけるラグビー日本代表を分析 - 第3弾:日本の「TRY」攻防における特徴

・【特集】過去2大会におけるラグビー日本代表を分析 - 第2弾:Kick in

fieldにおける変化

・【特集】過去2大会におけるラグビー日本代表を分析 - 第1弾:センターにおける変化

プロフィール:山本陽平 (Yohei Yamamoto)

2000年生まれ神戸市出身。現在は奈良教育大学在籍中。高校からラグビーをはじめ、現在はプレイヤー・コーチ・アナリスト・ラグビー普及活動と多岐に渡る。ラグビーの素晴らしさをもっと広めたいと考えながら日々活動中。