【ラグビーワールドカップ2023】 試合分析レポート - プールD 第4戦 日本代表 vs アルゼンチン代表

2023.10.17 written by Yohei Yamamoto

【ラグビーワールドカップ2023 関連記事】

・【ラグビーW杯2023】今大会のラグビー日本代表総評

・【ラグビーW杯2023】試合分析レポート - プールD 第4戦 日本代表 vs

アルゼンチン代表

・【ラグビーW杯2023】試合分析レポート - プールD 第3戦 日本代表 vs サモア代表

・【ラグビーW杯2023】試合分析レポート - プールD 第2戦 日本代表 vs

イングランド代表

・【ラグビーW杯2023】試合分析レポート - プールD 第1戦 日本代表 vs チリ代表

・【特集】過去2大会におけるラグビー日本代表を分析 - 第3弾:日本の「TRY」攻防における特徴

・【特集】過去2大会におけるラグビー日本代表を分析 - 第2弾:Kick in

fieldにおける変化

・【特集】過去2大会におけるラグビー日本代表を分析 - 第1弾:センターにおける変化

10月8日にラグビーワールドカップ2023における、日本の予選プール最終戦がおこなわれました。日本はこれまで、2勝1敗でこの試合を迎えており、選手たちが「生きるか死ぬか」と表現していたように、まさに決勝トーナメントへの大一番でした。対するアルゼンチンも日本と全く同じ状況での対戦であり、両国の威信をかけた決戦となりました。

この記事では、日本VSアルゼンチン戦をSPLYZA Teamsを使用し、両チームの特徴や、日本の狙い、強みを分析していきます。

1. マッチレポート

日本は、試合開始早々にラインブレイクからトライを許しますが、その後は中盤でのハイパントとDF中心のラグビーを展開し、アマト・ファカタバ選手の素晴らしいトライなどで15-14で折り返しました。後半、日本はキック主体でありながら、4試合でもっとも多いラック数を重ねるなど、ポゼッションアタックが見られましたが、アルゼンチンのキッキングアタックや、世界屈指のBK陣に走られる場面が増え、27-39で敗戦しました。

日本はプール戦を2勝2敗で終え、予選敗退で今大会を去ることになりました。下記に詳しくこの試合を振り返ります。上記に述べたように、今試合は日本のポゼッションアタックが多く見受けられましたが、これまでの試合分析と同じくキック主体で組み立てを行っていたとして分析しています。

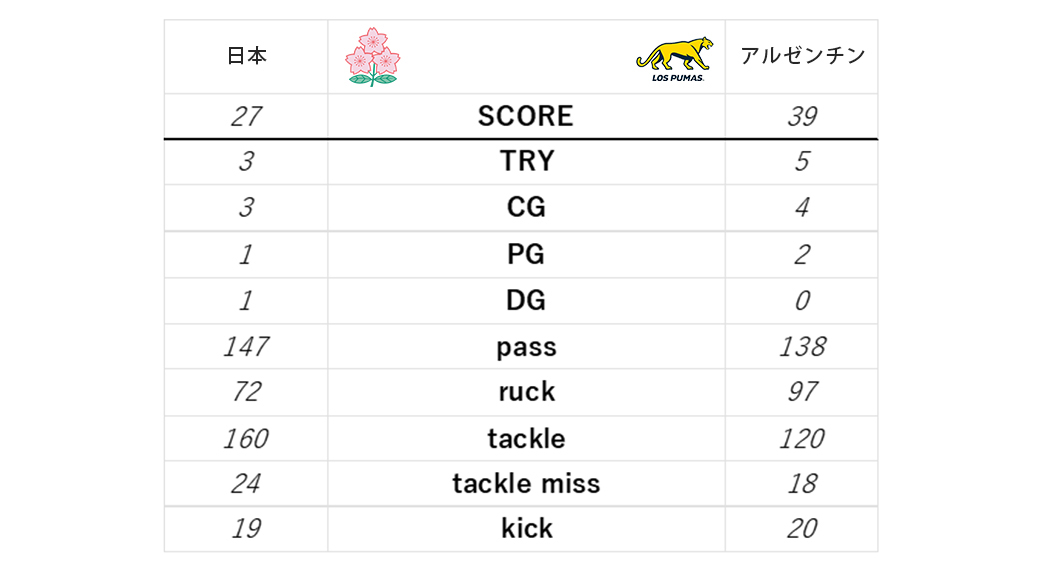

2. 両チームスタッツ

全体スタッツを見ると、日本は予選4試合の中で、最もパス、ラックの数が多く、ある意味最もポゼッションによってアタックを組み立てていたと言えます。その半面、中盤からハイパントやショートキックを使い、キック主体であったことも見えてきました。また、タックル数は4試合合計が予選チームで最も多いデータもあり、DF面で意図的にプレッシャーをかける狙いを持っていました。

対するアルゼンチンは戦前の予想通り、ハイパントでのキックプランを採用し、アンストラクチャーと近場の攻撃によってペースを握る展開となりました。スタッツ上は同等か、日本が上回る部分も見られましたが、スコアに繋げることにアルゼンチンは成功していました。

3. キックからみる戦況

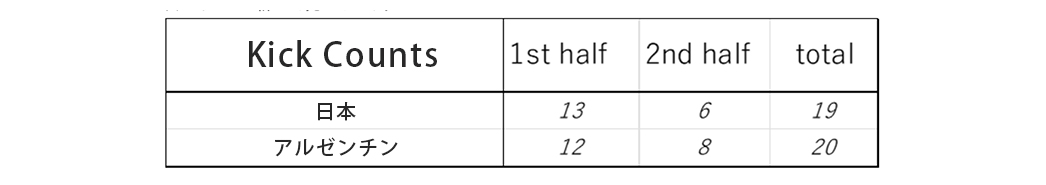

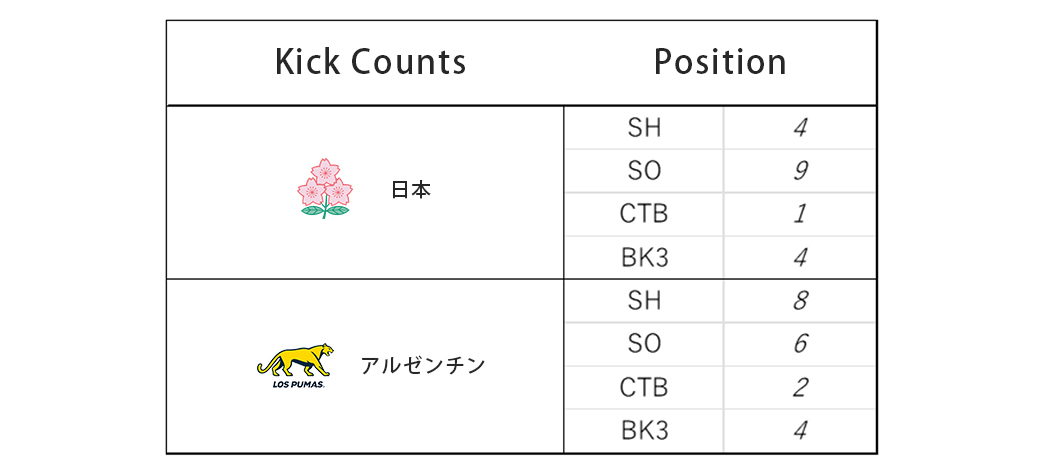

次にキックを詳しく見ていきます。

両チームとも同じ程度のキック数となりました。日本だけに限ると、4試合で最小のキック数で、ボールを保持する傾向が見受けられました。

キッカーに注目してみると、日本はSHからのキックは減少し、SOからのキックが目立ちました。これまでの試合では、SHからのボックスハイパントと呼ばれるキックが主体でしたが、この試合ではボックスキックは3本、SOからのハイパントが5本であり、違いが見られました。ボールを動かしながら、キックを混ぜていくことで相手に的を絞らせない狙いを持っていたと考えます。

SOからのハイパントにおいて、蹴るまでの平均フェーズは2.2でした。早くからキックを蹴っていたことも分かり、一貫したキックプランを遂行していました。

4. パスにみる両チーム

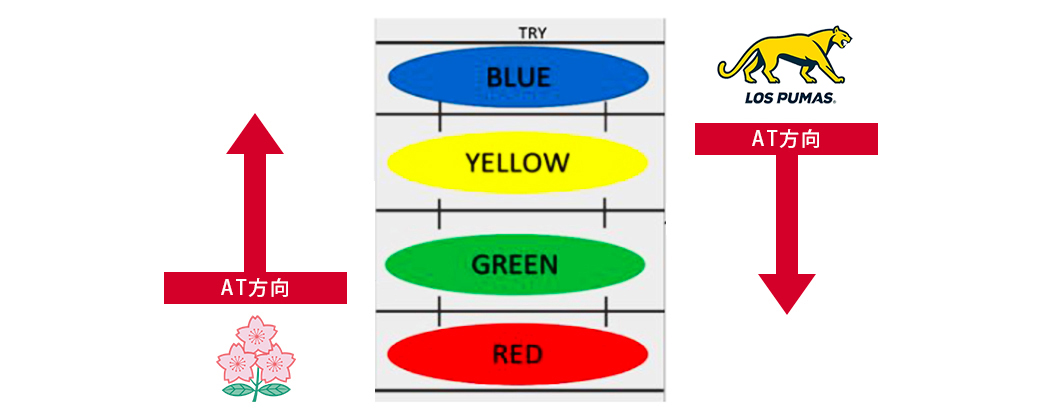

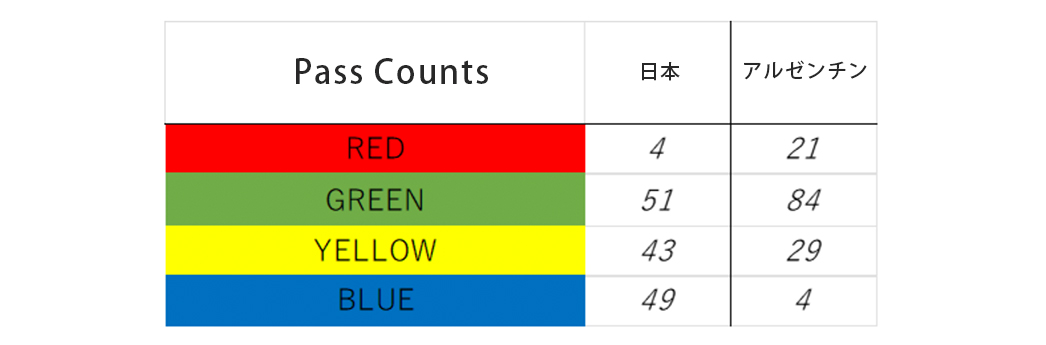

次は、パスについて詳しく分析していきます。下記のデータではエリアを独自のカラー付けにより分析しています。

パスの数については、日本147回、サモア138回でした。そのエリアごとに見てみると、日本はREDゾーンでは4回でした。徹底して、速くEXITする傾向が見られました。両チームとも、敵陣(サモアはGREEN,REDゾーン、日本はYELLOW,BLUEゾーン)でのパス比率は70%を超えており、自陣から積極的なボールを動かすのではなく、敵陣での展開が多く見られたことが分かります。

また、サモアはタックルを受けてからパスを繋ぐオフロードパスを何度も使い、日本のDFラインを突破しました。その数は16回(日本は3回)であり、意図的に狙い、強いフィジカルでボールを活かすプレーで日本を苦しめました。

5. ラックからみる戦況

ラックについても見ていきます。

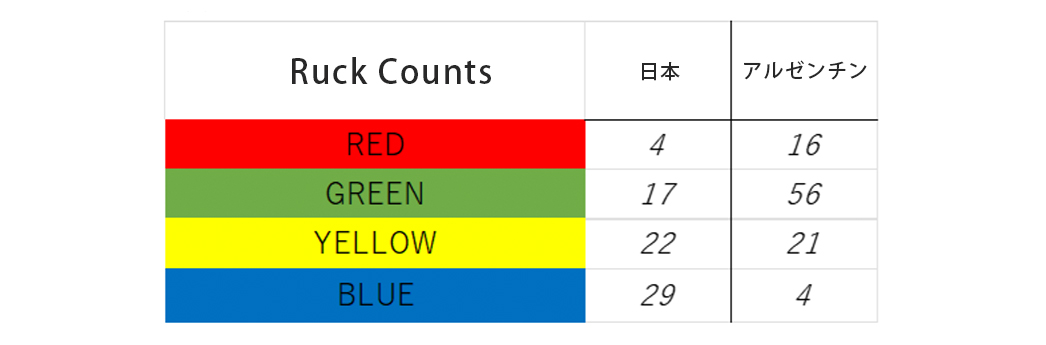

パス同様、両チームとも自陣22m以内でのラック数が最小になっています。Match

reportの中で、日本は4試合の中で最もポゼッションアタックの傾向が見られたと書きましたが、BLUEゾーンでのラック数が最も多いことから、ポゼッションのエリアについては狙い通りであったと推測します。ただ、トライを取りきる部分に最後まで苦しみ、BLUEゾーンでの攻防はアルゼンチンに分があったと言えます。

対するアルゼンチンは、パスと同じように、REDゾーンのラック数は少なく、徐々にトライに迫る形ではなく、ロングゲインや短いフェーズでスコアに繋げていたことがデータからも見えてきました。

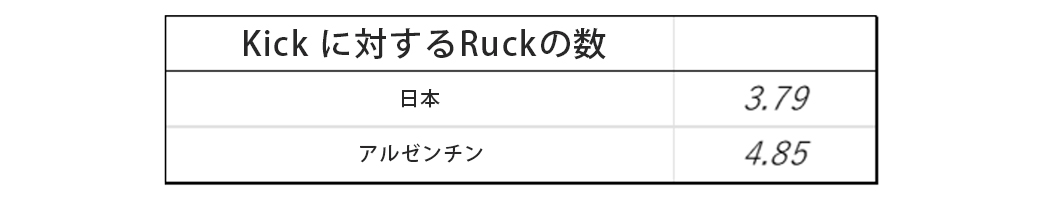

上記の表は、キック1回に対するラックの数を表しています。やはり、日本は4試合の中で最も大きい値となりました。依然としてキック主体である印象に変わりはありませんが、この試合ではラック数を重ね、キックへのオプションに繋げていたことが分かりました。また、BLUEゾーンでのラック数が増えたこともキック数減少に繋がり、エリア、ポゼッションとも同等の両チームにとって似通った数値となりました。

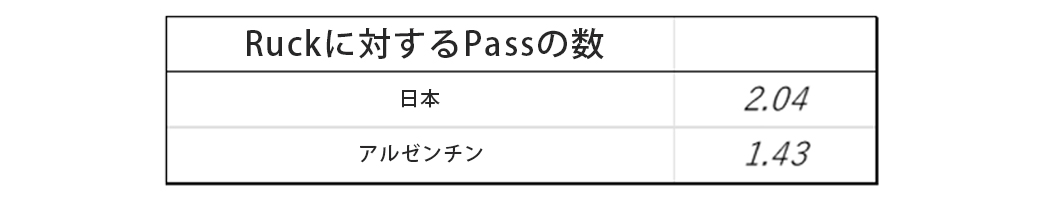

上記からは、ラックに至るまでのパス回数の平均が分かります。

日本は2.04で、2回を超えており、このスタッツにおいても4試合で最も大きな値となりました。日本は、9shape中心で攻撃を進めていましたが、スクラムやバックス間でのパス回数、ターンオーバー5のアタックでのパス回数が伸びたことで、平均すると2を超える値になったと考察します。対して、アルゼンチンはFWが近場を攻めることが多かったこと、BK3は少ないパスで広いスペースにもらうことでより効率よく、ランニングメータ―を伸ばしていました。

6. 最後に

日本はアルゼンチン戦ではこれまでには無かった、ラック数やパス数を記録しました。しかし、中盤でのポゼッションアタックは2019年のスタイルでは無く、キックに偏重したプランで、4試合に共通した戦術であったと言えます。結果的に、アルゼンチンに勝利することはできませんでしたが、とても見ごたえのある戦いとなりました。

そして、日本は予選を突破することはできませんでしたが、毎試合ごとの駆け引きがあり、戦術があり、スタッツから見えてくることも多かったと感じます。いちファンとして日本の敗退は残念に思いますが、これからは世界ベスト8の戦いが始まります。どのような試合が見られるのか注目です。

【ラグビーワールドカップ2023 関連記事】

・【ラグビーW杯2023】今大会のラグビー日本代表総評

・【ラグビーW杯2023】試合分析レポート - プールD 第4戦 日本代表 vs

アルゼンチン代表

・【ラグビーW杯2023】試合分析レポート - プールD 第3戦 日本代表 vs サモア代表

・【ラグビーW杯2023】試合分析レポート - プールD 第2戦 日本代表 vs

イングランド代表

・【ラグビーW杯2023】試合分析レポート - プールD 第1戦 日本代表 vs チリ代表

・【特集】過去2大会におけるラグビー日本代表を分析 - 第3弾:日本の「TRY」攻防における特徴

・【特集】過去2大会におけるラグビー日本代表を分析 - 第2弾:Kick in

fieldにおける変化

・【特集】過去2大会におけるラグビー日本代表を分析 - 第1弾:センターにおける変化

プロフィール:山本陽平 (Yohei Yamamoto)

2000年生まれ神戸市出身。現在は奈良教育大学在籍中。高校からラグビーをはじめ、現在はプレイヤー・コーチ・アナリスト・ラグビー普及活動と多岐に渡る。ラグビーの素晴らしさをもっと広めたいと考えながら日々活動中。