【ラグビーワールドカップ2023】 試合分析レポート - プールD 第3戦 日本代表 vs サモア代表

2023.10.06 written by Yohei Yamamoto

【ラグビーワールドカップ2023 関連記事】

・【ラグビーW杯2023】今大会のラグビー日本代表総評

・【ラグビーW杯2023】試合分析レポート - プールD 第4戦 日本代表 vs

アルゼンチン代表

・【ラグビーW杯2023】試合分析レポート - プールD 第3戦 日本代表 vs サモア代表

・【ラグビーW杯2023】試合分析レポート - プールD 第2戦 日本代表 vs

イングランド代表

・【ラグビーW杯2023】試合分析レポート - プールD 第1戦 日本代表 vs チリ代表

・【特集】過去2大会におけるラグビー日本代表を分析 - 第3弾:日本の「TRY」攻防における特徴

・【特集】過去2大会におけるラグビー日本代表を分析 - 第2弾:Kick in

fieldにおける変化

・【特集】過去2大会におけるラグビー日本代表を分析 - 第1弾:センターにおける変化

日本時間9月29日4:00、ラグビーワールドカップ2023フランス大会、日本の3戦目が行われました。日本はこれまで、1勝1敗で3戦目を迎えており、負けるとプール戦敗退が濃厚になってしまう絶対に負けることができない1戦でした。対するサモアも、2戦目から中5日(日本は中10日)ではありましたが、1勝1敗で日本と同じ状況での対戦になりました。

この記事では、日本対サモア戦をSPLYZA

Teamsを使用し、両チームの特徴や、日本の狙い、強みを分析していきます。また、そこから見えてくる、次戦のアルゼンチン戦にむけてのキーポイントも考察します。

1. マッチレポート

日本は、前半からテリトリー重視で、中盤からSHのハイパントを軸にサモア陣内で試合を進めることに成功しました。さらに、初戦・2試合目では見られなかったワイドなアタックから敵陣に侵入し、トライをあげ、前半をリードで折り返しました。対するサモアはSHがイエローカードで不在の時間もあり、FWがラックサイドを自ら突破を試みるピックで優位性を見出します。さらに、タックルを受けてからパスを繋ぐオフロードパスを意図的に狙い、日本に対してフィジカルを前面に押し出したスタイルで応戦しました。

結果として、日本はロングゲインを許したり、ゴールラインを背負うこともありましたが、大きくDFが崩れることなく粘り強く守り、少ない攻撃機会でスコアを重ね、28-22で勝利を飾りました。

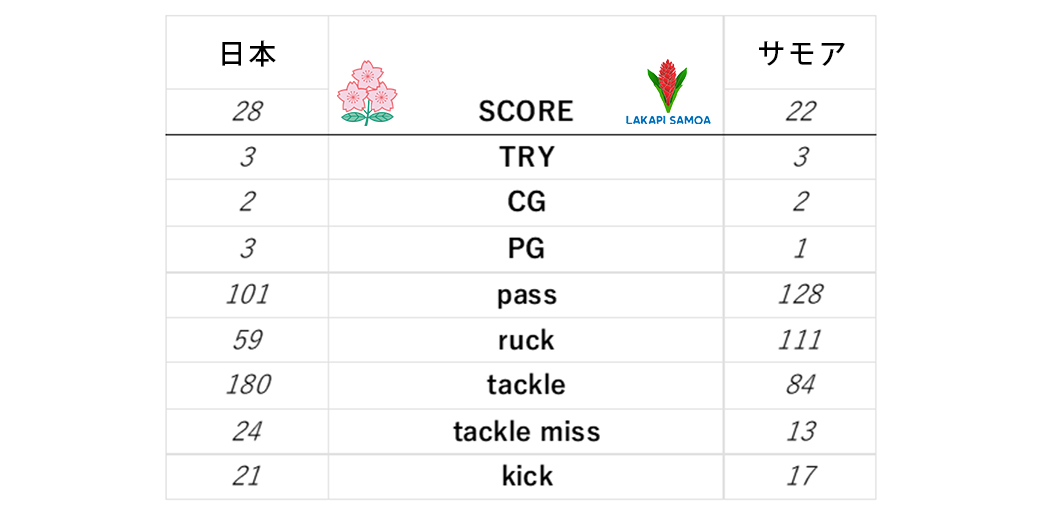

2. 両チームスタッツ

スコアは日本が上回りましたが、スタッツ上では、「アタックし続けたサモア」と「守り切った日本」の構図が見て取れました。サモアの特徴としては、100回を超えるラックの数が挙げられます。ボールを保持しながら、攻撃を重ね、フィジカルを押し出すスタイルはデータからも見えてきました。さらに、パスとラック数にそれほど差がないことも特異な点であると言えます。以下にその辺りも詳しく見ていきます。

日本の今試合での特徴ですが、比較的チリ戦と似通ったスタッツが見られます。キックでテリトリーを取りながら、DFでプレッシャーをかけるスタイルが現れており、今大会の日本のスタイルであると言えます。

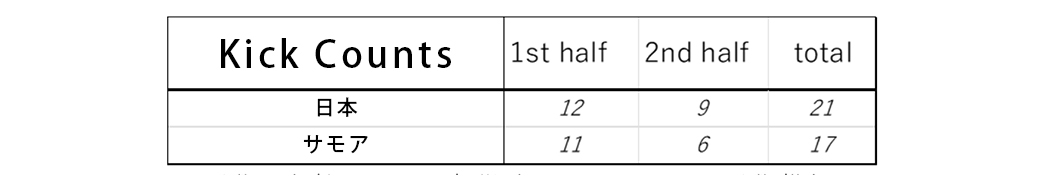

3. キックからみる戦況

キックを詳しく見ていきます。

キック数は日本が上回っていますが、共通点としては両チームともキック数が後半にかけて減少していることが挙げられます。いくつか理由は予想されますが、サモア側としては、ビハインドの後半に対して、より攻撃的に自陣側から攻めるプランを遂行していたことが考えられます。実際、自陣22mゾーンからのEXITは後半3分以降1度のみであったことが分かりました。サモアにポゼッションが増えるので、日本はボールを持つ時間が短くなり、キックの数も減少したことに繋がったと言えます。

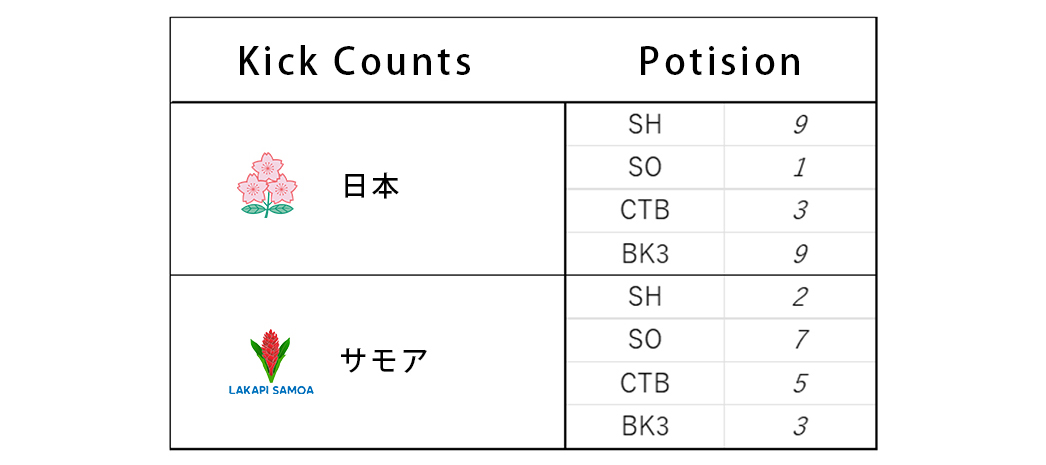

キッカーをポジション別に見てみると、使い方に違いが見られます。日本はSHからのキックが最も多く、ラックからSHのハイパント、ロングキックを主体としていました。さらに、キックカウンターでは、FBからのハイパントで中盤攻略の糸口としている印象をうけました。対するサモアは、SH、FBからのキックは少なく、BKのフロントラインから、オープンハイパント、ロングキックでのエリア取りを狙っていました。選手個人間でコミュケーションを取り、空いているスペースに蹴り込むシーンがいくつか見られ、チームとしてオーガナイズされた印象は受けませんでした。

4. パスにみる両チーム

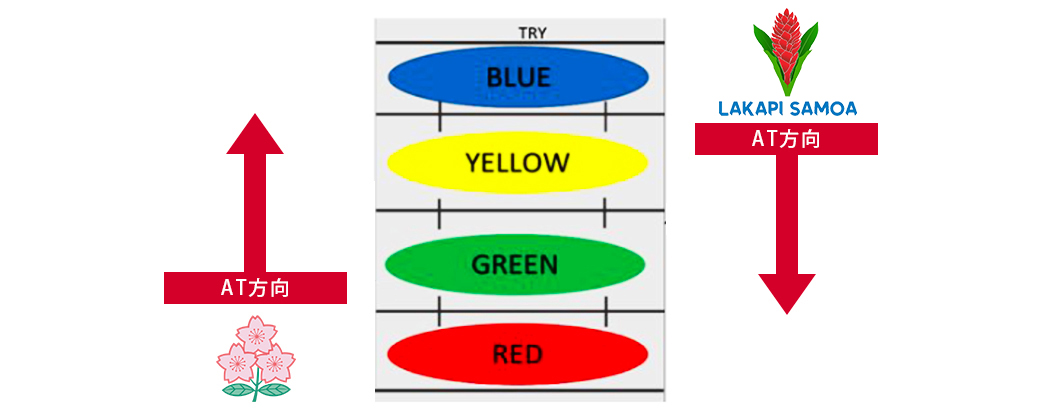

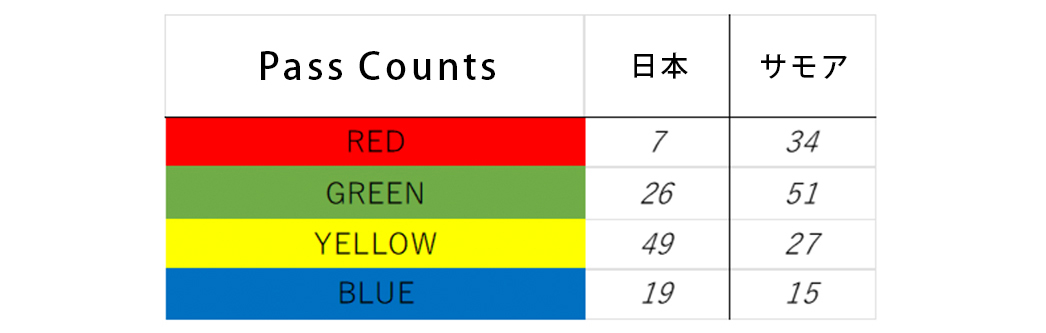

次は、パスについて詳しく分析していきます。下記のデータではエリアを独自のカラー付けにより分析しています。

パスの数については、日本101回、サモア128回でした。そのエリアごとに見てみると、日本はREDゾーンでは7回でした。徹底して、速くEXITする傾向が見られました。両チームとも、敵陣(サモアはGREEN,REDゾーン、日本はYELLOW,BLUEゾーン)でのパス比率は70%を超えており、自陣から積極的なボールを動かすのではなく、敵陣での展開が多く見られたことが分かります。また、サモアはタックルを受けてからパスを繋ぐオフロードパスを何度も使い、日本のDFラインを突破しました。その数は16回(日本は3回)であり、意図的に狙い、強いフィジカルでボールを活かすプレーで日本を苦しめました。

5. ラックからみる戦況

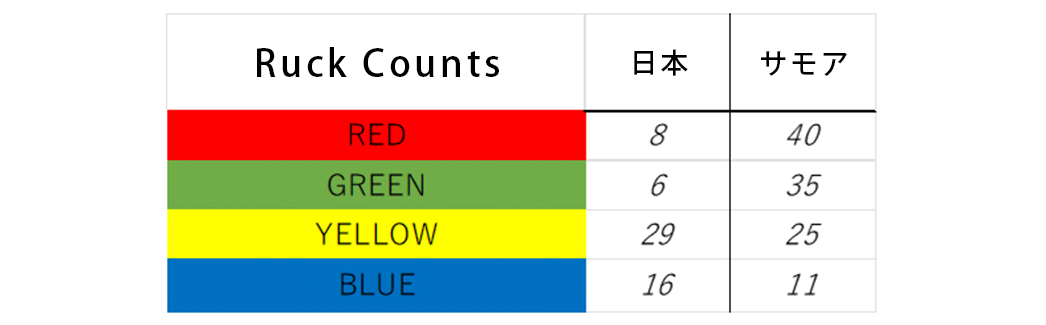

ラックについても見ていきます。

ラック数を見ると、サモアの驚異的な数が見えてきました。トライ寸前のREDゾーンでフェーズを重ね、FWの縦への攻撃によってスコアを狙っていたといえます。ラックからFW自らボールを持ち出す「ピック」を使い、ラックサイドを何度も攻撃をしたこともラック数が伸びた要因だと推測します。ゴール前だけでなく、BLUEゾーンからもピックがみられ、あまり通常では見られないスタイルでラック数を伸ばしました。それと同時に、日本が粘り強く何度もはねのけてDFしたことで、見ごたえのあるFW戦となりました。

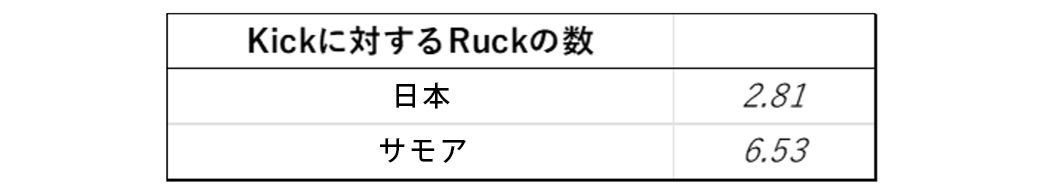

上記の表は、キック1回に対するラックの数の平均を表しています。

日本はチリ戦が2.57、ENG戦1.44だったことと比較すると、キック重視からボールを持って攻めたと言えます。しかし、それ以上にサモアがポゼッションし、攻撃を重ねたことで日本はDFの時間が長く、タックル数の増加に繋がりました。サモアの6.53という数値は、最近の試合ではあまり見ることのない値であり、特にキック戦略が取られがちなナショナルレベルでは大変珍しいように感じました。一貫したプランの遂行が見受けられました。

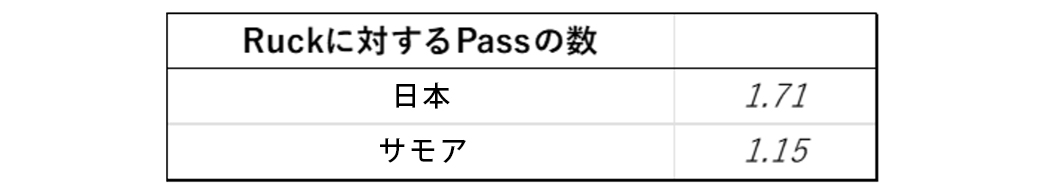

加えて、ラックに対するパスの数についても見てみます。

日本は、チリ戦1.73、ENG戦1.53であったことと比較すると概ね同様であることが分かります。このことから、日本のアタックにおいてはどの試合でもパスにおける攻撃の組み立ては共通していることが分かりました。また、比率が1点台であることから、FWは9shape中心で、ポッド内で短いパスが特徴的であることが見えてきました。サモアについては、パスを介さずピックでの攻撃を多く狙ったことで、パスとラック比がおおよそ同等の数値になったことが分かりました。この数値からも、サモアはダイレクトにフィジカルを全面に押し出すスタイルであったことが分かりました。

以上、サモア戦を見てきましたが、近場を強いFWで押し込みポゼッションアタックのサモアの狙いがとても顕著に現れていました。対して、日本はDFの時間が長くなる展開でしたが、粘り強く守り、中盤でのワイドなアタックとハイパントによって少ないチャンスでスコアを効率よく重ね、勝ち切ったことが分かりました。

6. アルゼンチン戦の注目ポイント

次戦のアルゼンチン戦に向けては、以下がポイントになると推測します。

(1) 中盤でのアタック

(2) セットピース

(1)

中盤でのアタック…これまでの試合において、両チームとも中盤からのポゼッションアタックがそこまで見られておらず、中盤での崩し方に注目が集まります。日本はサモア戦では、スクラムからのアタックを起点に、外側のスペースにボールを運ぶ展開が見られましたが、多くはハイパントを軸にプランをしていました。対するアルゼンチンも、世界屈指のチームであり、BKに展開力を持ちますが、キックによって打開する場面が多くありました。両チームとも、キッキングプランで挑むのか、またはポゼッションアタックに切り替えて試合を進めるのか、注目です。

(2) セットピース…今記事ではセットプレーについてはほとんど触れてきておりませんが、極めてラグビーにおいて重要な要素をもつスクラム優劣、ラインアウトの獲得にも注目です。

お互い、ゴール前ではラインアウトからモールでの仕掛けも多く見られており、ゴール前の駆け引きには目が離せません。

両チームとも、負ければグループリーグ敗退、勝てばベスト8が決まる一戦となります。両国の意地とプライドをかけた歴史的一戦が今から待ち遠しいです!

【ラグビーワールドカップ2023 関連記事】

・【ラグビーW杯2023】今大会のラグビー日本代表総評

・【ラグビーW杯2023】試合分析レポート - プールD 第4戦 日本代表 vs

アルゼンチン代表

・【ラグビーW杯2023】試合分析レポート - プールD 第3戦 日本代表 vs サモア代表

・【ラグビーW杯2023】試合分析レポート - プールD 第2戦 日本代表 vs

イングランド代表

・【ラグビーW杯2023】試合分析レポート - プールD 第1戦 日本代表 vs チリ代表

・【特集】過去2大会におけるラグビー日本代表を分析 - 第3弾:日本の「TRY」攻防における特徴

・【特集】過去2大会におけるラグビー日本代表を分析 - 第2弾:Kick in

fieldにおける変化

・【特集】過去2大会におけるラグビー日本代表を分析 - 第1弾:センターにおける変化

プロフィール:山本陽平 (Yohei Yamamoto)

2000年生まれ神戸市出身。現在は奈良教育大学在籍中。高校からラグビーをはじめ、現在はプレイヤー・コーチ・アナリスト・ラグビー普及活動と多岐に渡る。ラグビーの素晴らしさをもっと広めたいと考えながら日々活動中。